|

新文化运动:九十年后的理想与现实

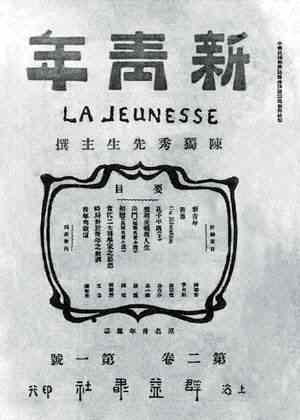

《新青年》:倡导文化的新生

以1915年9月创刊于上海的《青年杂志》(后更名为《新青年》)为阵地,陈独秀等领导发 起的新文化运动为4年以后五四运动的爆发积累了思想资源。宣传民主和科学、批评儒家学说、提倡白话文和文学革命,是新文化运动的三个核心主张。这三个主张改变了中国历史的走向。从那以后,当人们思考中国社会的前途时,不能不回想起新文化运动中先贤洪钟大吕般的声音。 起的新文化运动为4年以后五四运动的爆发积累了思想资源。宣传民主和科学、批评儒家学说、提倡白话文和文学革命,是新文化运动的三个核心主张。这三个主张改变了中国历史的走向。从那以后,当人们思考中国社会的前途时,不能不回想起新文化运动中先贤洪钟大吕般的声音。

从《青年杂志》创刊起,90年过去了。中国社会已经走上了追求民主和科学的路,虽有反复,当毕竟是在前进当中。一念及此,不能不怀念新文化运动的首倡之功。我们无力厘清新文化运动当中的思想分歧和学术辩难,也无意梳理今之学者对新文化运动的反思,仅在日常生活的层面,关注新文化运动的三大核心主张在90年以后如何落实在中国社会的实际生活中,并以此纪念新文化运动90周年。

新文化运动以“文化”为旗,意在改革传统中国的政制和思想,其文化的意涵较今为广阔。我们仅从科学、儒教、白话文三个方面,联系当下的事件,回顾历史,展望未来。

请进“赛先生”VS信而不迷

新文化运动的基本精神之一,就是把中国放到世界文明发展的大格局中去考量。于是,以西方现代文明为参照系,进行了沉痛的民族自省。新文化运动主张引进“赛先生”,在中国倡导科学精神,借近代自然科学来反对迷信。提倡科学精神,讲究证据和论证,是对中国固有经学传统极大的反动。

今天,中国人的科学素养和科学精神又如何呢?

前不久,中国科学院的一个调查数据显示:在中国,2人中有1人迷信求签;4人中有1人迷信星座;5人中有1人迷信周公解梦。不过,调查中一个综合追问分析显示:真正迷信者的比例仅13.3%,也就是说大部分的人是“信”而不“迷”。报告中还说:2003年,中国公众的科学素养在个人素养中的比重仅占1.98%,而美国公众2000年的科学素养比重已达到了17%。这个调查的数字是否确凿我们可以怀疑,不过我相信,“信而不迷”可能是大多数中国人对待迷信的态度。

其实,如果考虑到中国传统上虔诚信仰的缺失,这也是历来国人的迷信状况。只不过,迷信的对象从怪力乱神增添了星座等新的元素。我们无法肯定今天国人的迷信人数、迷信程度比八九十年前的中国如何,但联想到并不遥远的全国性“扎堆结婚事件”等民间传言的惊人效力,我们至少可以肯定:迷信在中国依然存在,且势力不弱。

如果说迷信在很大程度上始因人而异的话,那公共事务中体现出来的行为特点足以表明科学精神是否在中国社会扎了根。从城市规划到学校教育,从经济发展到文化遗产的保护,现实频繁地让我们感叹官本位和唯利是图的的病灶远远超过科学规划、科学论证的力量。如果从全民受教育程度和超过10%的高等教育入学率来看,国民的素质和86年前早已不可同日而语了。不过,知识并不代表素养,受教育人口的普及和教育程度的提高也并不代表科学素养的加强。而所谓科学素养简而言之正是“拿证据来”这样极其单纯的原则。惜乎这样的原则在如今的很多事务上还仅仅是一个原则。

反对儒教VS儿童读经

新文化运动的倡导者从反对政治专制出发,对思想领域的文化专制也发起了猛烈的攻击。其焦点就是批判“三纲五常”,反对尊孔复古,特别是反对康有为等“定儒教为国教”的主张。今天,儒学教育在中国的学校教育体系里面已经很难找到位置了,“是否定儒教为国教”的争论今人听起来也恍若隔世。儒家思想对社会结构和社会道德的规范已经日渐淡化。在这个意义上,新文化运动提出的这一主张应该是得到了最好地实现。

2004年被称为“儒学原教旨主义者”的蒋庆发起的“儿童读经运动”,又把儒学变成了该年度一个热门的词汇。这场运动不出意外的遭到了众多学者的批判。不过,此时的读经和当年的尊孔已经不可以道里计了。新文化运动时期,儒家学说是强势的意识形态,而如今尊奉儒学的人被成为“文化保守主义”,这些“文化保守主义者”通过类似儿童读经的行动为儒学在多元的文化中争取一席之地,以避免成为需要保护的“遗产”之命运。儒学已经从国家正统的意识形态回复到文化的本位,且在多元的文化中处于相对边缘的地位。即使是这样的位置也是多年以来文化变迁的结果。正如蒋庆所说:“中国知识分子开始能够正确、全面、深入地了解中国文化的义理价值,并能看到西方文化的弊病,遂产生回归中国传统的强烈愿望。改革开放二十多年,中国的国力日益强大,这无疑增强了中国知识分子对自己文化的信心,于是社会上认同中国文化的人开始增多。”

提倡白话文VS以古白话作文

在新文化运动中,《新青年》还提出了提倡白话文,反对文言文,提倡新文学,反对旧文学的口号,开展了一场“文学革命”。白话文的写作由来已久,但是,白话文成为一种具有广泛社会影响的运动,则是以此为开端的。《新青年》从第4卷第1号(1918年1月)起,改用白话文,采用新式标点符号。1917年1月,胡适在《新青年》上发表了《文学改良刍议》一文,提出了“文学改良”的口号,主张以白话文作为中国文学的“正宗”,并提出了“不用典”,“不用套语”,“不作无病之呻吟”等改革文学的八项主张。

从今天的眼光看去,新文化运动主张使用白话文写作,使得著笔为文的门槛大大降低。没有白话文的普及,我们不能想象今天的网络时代,还会不会有海量的新闻和bbs上潮水般的帖子。和儒学的境遇一样,文言文在日常交流中已经被摒弃,具有文言文阅读能力的人口已经大大下降了。2001年,江苏一考生用古白话体写的高考作文《赤兔之死》获得满分,引起争议。看了文章的人都了解,那考生的文字功夫相当纯熟、流畅,不过,该文用赤兔马的“忠”来对应试卷上“诚信”的主题,似乎确实有点偏倚,也引起了文言文如何表达现代思想的疑问。

北师大中文系王宁教授当时接受采访说,“中国文化史上的“言文脱节”的情况非常严重。事实上,唐朝以后,中国人说话就已和今人差不多。但一写“千秋文章”,则效仿先秦文学。言文脱节,不利于文化普及思想的传播。所以“五四”以来,我们花了那么大的力气反对写文言文,倡导言文一致。尤其是在现代科技高度发展的今天,大量的新词汇不断出现,文言文写作更不适合现代人表情达意。”

文言文从下笔为文的唯一工具逐渐成为了文人怀古怡情的游戏,估计不久的将来,变成濒危的“非物质文化遗产”也未可知。

结语:科学未立传统式微

通过上面的简略考查,我们看到:儒学和文言文已经逐渐边缘化,九十年前的新文化运动提倡的三大目标已经有两个彻底实现了,尽管今天儒学和文言文的状况并非他们所愿意看到的。我们也遗憾的看到,作为新文化运动的首要目标,科学精神在中国文化中扎根的任务依然任重而道远。五四一代学者奉近代自然科学为圭臬,无意识的造成了自然科学在中国的尊崇地位,社会科学和人文科学的相对弱势也使得真正的科学精神在中国的“落户”还有很长的路要走。

科学精神没有切实的扎根,传统文化在加速退潮,这可能是我们在纪念新文化运动九十周年的当下所面临的最令人尴尬的情景。(人民网评论部策划)

|