文、图/礼露

“科学输入垂五十年,国中能以学者资格与世界相见者,伍星联博士一人而已。”

——梁启超

联合医界精英创建中华医学会

成立于1915年的中华医学会现在国内拥有43万多会员、82个专科分会,主办各类学术期刊杂志108种,每年举办国内外学术会议100多个,是中国最大的学术团体,在国际医学科学界享有良好的声誉。今年,是该会成立90周年,值此纪念日,缅怀上世纪初伍连德等科学前辈创立中华医学会科学救国的壮举,就更有意义——

早在1910年,伍连德就在上海报刊征求同人,倡议发起成立中国医师自己的学会。是年冬,伍受命前往东北抗疫,筹组学会之事暂被搁置。辛亥革命胜利后,担任东三省防疫总处处长的伍连德被聘兼任总统府侍从医官。1914年4月,他联络颜福庆博士及俞凤宾等十余人在上海集会,再次商议发起组织中国自己的学术团体。

清末民初的中国社会“满目疮痍,尽人慨叹”,伍连德当时组织医学科学团体之初衷,正是立国强民,救国救民。他发表于1915年《中华医学杂志》第一卷第一号的文章中不无激昂地写道:当此之时,中国的有识之士,都在探寻富国强民之路。然“精神懦弱者不可以谋国,魄力委靡者不可以图强。遍察环球,列邦民族不振其国,未有能强……”他于是大声疾呼“强国强种,保护国民健康”,走科学救国之路。

早在1886年,上海一百多名外国医师就组织了“中国博医会”,但它规定只吸收在华工作的外籍医师参加,直到辛亥革命后才允许少数中国医师入会。这令伍连德等中国医界前辈十分愤慨。为了维护中华民族的尊严,争取医学学术民主,发展中国医学科学事业,他们提出成立以中国医师为主体的医学学术组织——中华医学会正是在这种情况下应运而生。

1915年2月5日,伍连德、颜福庆、俞凤宾、刁信德等21位医师在上海南京路34号俞凤宾医诊所集会,宣布正式成立中华医学会(英文名称为National Medical Association of China)。中华医学会成立后,立即做了三件事:制定学会例言及附则;发展会员;创刊《中华医学杂志》。1915年11月,《中华医学杂志》(中英文)第一卷第一期出版,伍连德为第一任总编辑。

1916年2月,中华医学会在上海召开第一次大会,伍连德当选为会长——大会到会会员60人,海外来宾10余人。举办了学术演说,讨论通过了《中国医学会章程》,规定以后会议一律使用国语。并成立了编辑部、医学名词部、公众卫生部等。会间展出了医学书籍、防痨图画、病理标本和卫生餐具等。大会通过了条陈政府实行医士注册法,取缔不正当之行医售药,严禁唯利是图之外国药;恳请教育部、外交部提拨美国庚款经费,派遣医学生留学;呈请各省巡抚使设法阻止结核病及花柳病之蔓延;条陈内务部,拟定促进公共卫生之方法;条陈政府特设机关,统辖医学事项;编辑卫生教本及教授法,送部审定,以备列入小学课程等等。

这次大会体现了中华医学会的高起点,受到民众和媒体的广泛关注:“统观此大会之盛,可以预知中国医学之将来,必能十分发达也”;认为大会“知行合一论调之高尚,成效之卓著,又其余事也。所议问题莫不提挈纲领而发,明要旨。”“国民之性命与康健,将直接或间接受其赐也”。次年,伍连德在中华医学会广州举行的第二次大会上再次当选连任会长。

伍连德在1912年创建的哈尔滨鼠疫研究所与Robert Pollitzer博士在实验室工作

中华医学会创立伊始,即多次恳请政府要禁烟、禁毒。在成立大会的宣言中,在中华医学会同仁发表的许多文章中即向社会大声疾呼:要禁烟、禁毒,否则即会亡国亡种。1917年,中华医学会第二次大会后,伍连德还亲自到广州监督销毁鸦片。

由于中华医学会学术气氛浓厚并富有鲜明的爱国主义特色,短短几年便在全国迅速壮大。1932年与“中国博医会”合并至今,一直是中国医学界最具代表性的科学团体。20世纪上半叶的中华医学会,在乱世中抱定“共策医药之进步,增进社会之健康,促进医政之开明,互勉同道之道德”宗旨,为中国现代医学事业做出诸多历史性贡献,伍连德在其中可谓呕心沥血竭尽所能。1931年8月,中华医学会用会员捐献的3.6万两白银购置上海池浜路41号楼房一所,建立了固定会所,并开始筹建图书室和中国第一所医史博物馆。至1937年,中华医学会图书馆藏外文图书5000余册,与各国交换杂志200余种,医史图书1600余种,其中不少孤本珍籍为伍连德与王吉民二人所捐赠。

伍连德不但是一位才华横溢的学者,还是精力充沛的学术活动家和社会活动家。如梁启超在上世纪20年代初所评价:“星联非特优于学,乃其治事之才亦有大过人者也。”伍连德是国际微生物学会(IAMS,国际微生物学会联盟的前身)发起人之一。在创立中华医学会之后20多年间,他在国内还参与发起创建了10余种科学团体:中华麻风救济会,中国防痨协会,中国公共卫生学会,中国微生物学会,中国医史学会,中国科学社等等。但他与中华医学会感情最笃——新中国成立后,年届古稀已回到槟城的伍连德将他在北京东堂子胡同的楼房捐赠给了中华医学会,表达了他的特殊情愫与一如既往的支持。

为国家海关检疫主权而战

伍连德1912年在东北疫区露天进行鼠疫实验

伍连德(右二)1911年在奉天(今沈阳)举行的国际鼠疫学术研讨会上任大会主席

中国历史上自1873年实行海港检疫始,检疫权就一直控制在列强掌握的海关手中,此丧权辱国情形,曾引起全民族的愤怒。辛亥革命后,伍连德多次呼吁“自己办检疫”,向当局提出收回检疫主权、统一全国检疫事务的主张——1911年和1919年,东北爆发瘟疫期间,为防止疫情沿交通线传播,伍连德就曾指挥在各交通口岸设立检验所,对出入境人员车辆进行检疫查验,此为中国最早的陆地边境口岸卫生检疫机构;1923年前后,伍连德派邓松年、史纬华医师赶赴安东检疫所,派李大白医师赶赴满洲里检疫所主持陆路检疫工作;1924年,泛太平洋保存食品会议在檀香山举行,伍连德在会上呼吁在中国实行海港检疫改革;1925年末,伍连德等医学界人士向北洋政府建议,邀请国联卫生组织来中国做深入调查。他们希望通过这一活动,促使政府收回海港检疫权,在此基础上推动我国公共卫生事业的发展。国联卫生组织官员拉西曼与北洋政府及伍连德等专家进行了认真磋商,并于1926年4月向国联卫生组织提出了报告。后因北伐战争,此计划暂时搁置。是年,伍为倡导国内医学界人士一起力促检疫主权归属中国政府而多次演讲著文,论及“我国海港检疫,实有改组之必要”,并上书当时的北京政府,阐述收回检疫主权的迫切性:“谓于海港检疫,我当与时并进,为不容缓之要图也”。

1928年10月,《内政部长薛笃弼关于伍连德等人调查筹设海港检疫处等问题致国民政府的呈文》中指出:查海港为国家门户,应设检疫机关,以杜疫病传播,早为世界各国所通行,而我海港检疫权掌握在外国医生及外国领事税务司之手,缺乏统一管理,每当有传染病发生,他们往往只求于外人无碍,而对于我国居民则无所计较。而各海关是由利害关系不一致的领事们组成的指挥部门,港口要获得疫情消息,往往必须经过相当长时间,负责医官还又得等候与行政官员和领事达成一致协议。在此期间,传染病已经蔓延开来。这种体制,不仅严重地妨碍对疫情的控制,也影响到主权国家的声誉。“为国家主权计,为民族健康计,为保护商业计”,检疫权均宜从速收回。

1929至1930年间,国民政府财政部长宋子文,海关行政处总监张作霖,海关税务检察官梅兹及各海关官员、各海港地区的领事及商业组织代表共同协议,决定由中国政府独立设置海港检疫机构。国民政府遂批复:由伍连德主持负责收回检疫主权各项事宜。

其间,南京政府卫生部正式向国联卫生组织提出请求,希望派团来中国进行港口卫生和海港检疫考察。11月,拉西曼率国联卫生组织考察团来华视察了南京、杭州、上海、青岛、大连、沈阳、天津、北平、厦门、广州、香港等主要港口和城市。1930年初,拉西曼回日内瓦后即向国联卫生组织提交报告并得到批准。报告中一个重要内容即国联卫生组织协作改组中国港口检疫组织;卫生部派伍连德、金宝善和蔡鸿三位博士参加了这次考察全程,之后,伍连德向南京政府正式书面提出收回检疫主权具体日程的报告。

1930年7月1日,全国海港检疫管理处在上海成立。全国海港检疫管理处直属南京国民政府卫生部管辖,统一管理全国检疫行政和业务事宜。时任国民政府卫生部技监的伍连德被任命为第一任处长;同年9月宣布成立了上海海港检疫所,伍连德任所长。

上海当时是中国第一通商口岸,驻有19国领事和多家外轮公司,是中国最大的国际贸易枢纽,全国海港检疫管理处因此设在上海。管理处成立后立即接收了上海海港检疫和蒸熏轮船等事务;设立吴淞检疫分站后,又接管了吴淞防疫医院,建立了海港检疫医院,并解决了检疫旧债问题。

1930年9月,伍连德主持拟订了中国历史上第一部《海港检疫章程》,提出以预防人与动物各种疾病之传入或输出为主要宗旨,尽可能以世界公认最新的防疫方法,防止由外洋输入的传染病,中国卫生检疫机关有权利对外宣布疫区和疫港,同时,设法制止国内传染病的发生或输出。管理处还相应规定了《进口船舶检疫规则与熏船规则》、《海港检疫标志旗帜及制服规则》等。

1931年,卫生部要求将厦门海关税务司的检疫权移交给检疫管理处,伍连德亲往厦门办理接收,并在那里建立了检疫病院和移民所。汕头、汉口、广州之后,安东、牛庄(营口)、天津、青岛、大沽、秦皇岛等检疫处(站)也逐个办理了接收手续,一律改称为检疫所。从成立到抗战爆发前的7年中,伍连德领导的全国海港检疫管理处陆续在各口岸建立起服务站和检疫医院及实验室达20处之多,病床2387张,形成全国性网络。在伍连德及一代仁人志士的不懈努力下,中国海港检疫长期为外人把持,各自为政,业务混乱的局面终告结束,全国海港卫生检疫得到了统一——此为中国近代史中光辉的一页——“中国检疫防疫学先驱”伍连德的名字永垂史册。

留给人类的永恒财富

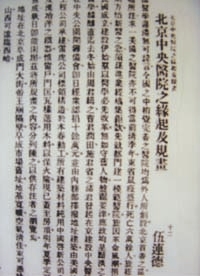

伍连德创建并任第一任院长的北平中央医院1918年1月落成揭幕

《中华医学》杂志创刊人伍连德一生著述颇丰,曾发表学术论文300余篇。论题涉猎十分广泛:从《传染病之预防》《陆海军参用中西医论》《尊重医德刍言》到《中国公共卫生之经费问题》,论及公共卫生、传染病流行病、医学教育、军事医学、医药管理、海港检疫、中西医比较、医学史等各方面,为上世纪初中国现代医学科学理论发展和中外学术交流作出了可贵的贡献。

“余曾将关于医术科学之著作并扬载于美欧日诸杂志医报,又曾赴欧亚马来各处及英美中日各医学会之演讲,又与中外青年会友提倡青年进步事宜……”伍连德除了满腔热情地利用各种机会宣传科学防疫思想,更广泛涉及科学进步、文明民主、社会改革、移风易俗各种话题。他认定“医士不仅医病,且宜医心”,主张把防病、治病、医病救人与医治社会恶疾结合起来。他多次亲历烈性传染病一线,看到“疾病不仅有疾病本身的原因,而且还有社会的原因”,如此,强烈的社会责任感和爱国心坛。伍连德曾对20多个国家进行医学行政及科研方面的考察,曾16次代表中国参加国际学术会议,他走到哪里,都不失时机地宣讲,为那个时代中国与世界的沟通架起了桥梁。上世纪30年代,因他捐助建立了上海自然博物馆,其中的讲演厅就被命名为“伍连德讲厅”,他在那里多次讲演,该厅一度成为科普宣传活动基地。可以说,伍连德科学思想精髓不但见诸于他中外出版发行的各种著述的字里行间,还凝结于他在国内外多种场合的宣讲及医务行政管理改革的报告、法规等等文本中。

远在第一次东北肺鼠疫流行的时候,伍连德就立志完成一部论肺鼠疫的专籍,终于费时15年写成。1926年秋间,英文版《肺鼠疫概论》由国联卫生部印行出版。1932年英文版《霍乱概论》出版;今天,这两部专著仍为国际同行视为经典。

大约1916年,伍连德第一次读到美国医史学家F.加里森所著《医学史》,他发现全书有关中国医学的内容尚不足一页且有谬误。为此他致函作者质询。复函说,既然中国医学有很多有价值的东西,为何中国人自己不向人们宣传?伍连德很受震动。16年后,伍连德与中国医史学会会长王吉民合撰的《中国医史》终于出版,此后数年该书再版多次。作者用英文向世界介绍了中国传统医学的历史、特点以及历代著名医药学家的生平与发明;对近代流行的主要疾病如天花、鼠疫、霍乱等均有较详实的记载。伍博士作为中国近代医学科学活动中的重要人物,曾领导过鼠疫、霍乱防治及海港检疫等——书中许多重要史料就来自于他的实践。这部著述在医界被称为“王伍医史”,是中国医史三大经典之一;因是世界上第一部英文的中国医史,更为国际科学史界高度评价。为此,王伍二人最早成为1926年成立的国际科学史界最高荣誉机构国际科学史研究院(IAHS)院士、通讯院士。至今获此殊荣的华人科学家仅有10位。

1931年“九·一八”事变,伍连德拒绝与日本合作,愤然离开了东北;1937年“七·七事变”,日军践踏我大片国土,伍连德被迫离开上海全国海港检疫事务管理处,举家返回他的出生地马来亚,定居怡保市。伍连德在晚年写就了一部600页的英文回忆录《鼠疫斗士——一个华人现代医生的自传》,为自己的多彩人生划上了圆满的句号。1959年,该书于美国哈佛出版公司印行。就在这本回忆录出版的第二年,一代名医伍连德在槟榔屿溘然长逝。这位与瘟疫抗战了一生、似乎永远不知疲倦的科学家永远地安息了。

“立功”、“立德”、“立言”——一篇书写伍连德丰功伟绩的文章曾在结尾这样慨叹:“伍连德曾和王吉民合撰了一本厚厚的《中国医史》,而他自己就当之无愧的应该是中国医学史的重要组成部分。”

伍连德属于历史,也属于今天

伍连德在北京的故居内景——1950年新中国成立后,他将这幢楼房捐赠给了中华医学会

伍连德1926年创办并首任校长的哈尔滨医学专科学校发展为今天的哈尔滨医科大学

本篇写到这里应告一段落了,但此时,笔者的心情难以平静,总觉得一些重要内容和精彩细节还没写进来,因大量资料是英文、俄文甚至还有古日文,所以中文读者肯定闻所未闻。在搜集资料和写作过程中,伍连德精神曾一次次打动我,我惊异究竟是什么给了他那样的毅力、胆魄、激情和智慧,创造了那么多的“第一”和“惟一”!

在他的语录中找不到豪言壮语,上世纪30年代于中国最早的时尚杂志《良友》发表的《伍连德自述——三十年来和疫菌的抗战》中,他也只是以与青年读者谈心的口吻总结道:“我觉得一个人择定了他的工作后就应该认真去做。千万不可敷衍因循,如果是本着良心做事,便不可怕负责任。”如此轻描淡写,令人想像不出当年的壮烈——1910年12月20日,他舍弃平静的生活,优渥的待遇,稳定的工作,告别爱妻和刚满4岁的儿子,奔向已杀死生灵数万的东北瘟疫现场,他就没有想到危险和牺牲?并且后来五次国内烈性传染病爆发,他都冲在第一线。作为细菌学家,伍连德当然清楚,因此谈及那段经历时,他坦承:“在那动荡不安的时期,如果缺乏信念的话,一个人很容易便会绝望到举手投降的地步。”就是这个“信念”,造就了伍连德精神:赤诚爱国,自强创业——凝聚了伍连德精神的这八个字,今天被他创建的哈尔滨医科大学奉为校训。

伍连德不应被遗忘:1997年,纪树立等29位医学专家向哈尔滨市人民政府提出建议:在伍博士创建并工作了22年的哈尔滨鼠疫研究所、东三省防疫管理处旧址建立“中国防疫事业奠基人伍连德博士纪念馆”。据悉,该馆将于今年9月落成;1999年3月,国家卫生部、卫生检疫总局、中华医学会、中国医学科学院等在北京举行了“纪念我国现代医学先驱伍连德博士诞辰120周年座谈会”;2000年9月,北京大学人民医院为纪念第一任院长而塑立的伍连德博士铜像揭幕,并将学院学术报告厅命名为“伍连德讲堂”;2001年,哈尔滨医科大学于75年校庆时,隆重举行了第一任校长伍连德纪念大会和雕像揭幕仪式;2003年SARS肆虐时,在中国,更多的人提到了伍连德这个陌生的名字,提到了伍连德献身科学、爱国敬业的伟大精神和对人类文明的非凡贡献。

——伍连德属于中国,更属于世界;属于历史,也属于今天……(完)