|

面对21世纪,中国正处在一个比较重要的时期,面临前所未有的机遇,也面临严峻的挑战。高等教育如何迎接世纪的挑战,提高教育质量,培育高素质人才,我想就这个问题谈一些认识。 |

一、21世纪的时代特征对高等教育的要求:

1、国际化的特征与面向世界的要求:冷战结束后,世界朝着多极化方向发展,国际竞争转为以经济和科技实力为基础的综合国力的较量;与此同时,人类面临生态破坏、环境污染、资源枯竭等人类生存和发展必须解决的全球性问题,国家间的相互竞争、相互协作、相互交流日益加强。目前,由于“入世”效应影响,国内企业忧患意识日增,国内人才的身价看涨,“入世”后,实用型、涉外型、高科技人才将成为抢手货。这就要求我们立足国内,面向世界,教育学生具有国际意识,既要了解中国,保持中华民族文化的优良传统,又要掌握外语,了解世界,具有参予国际竞争和国际合作的能力。

2、信息化的时代特征与教育现代化的要求:世界范围电子计算机网络及数据库的形成,影响信息技术的发展,人们的时空距离被缩短,人类信息翻番的速度加快。十八世纪五十年代(1750年)至十九世纪末(1900年),人类信息翻番花了150年;二十世纪前半个世纪(1900—1950年),人类信息翻番花了50年;据权威人士说今后人类信息每5年就要翻一番(最近又有说每20个月翻一番的)。科学技术的高度发展使科学技术转为生产力的周期越来越短,以信息化为主要特征的新的产业革命正使世界经济从工业化阶段过渡到信息化阶段。信息爆炸与科技发展带来的商品更新换代步伐加快,谁缺乏科技与人才,就意味着没有利润,不能在竞争中取胜。全球性新型人才短缺,美国硅谷一带人才短缺比例高达10%,估计有34.6万个职位空缺,硅谷是美国信息产业人才集中地,连那儿都出现缺口,预示着全世界将面临新的人才危机。5月21日,在北京召开的《决胜信息时代》研讨会上,中国科学院院士、中国科技大学校长朱清时教授提出,决胜信息时代不是看一个国家拥有多少网站,而是看你能否占领制高点,拥有多少网络人才。去年的科技创新能力全球排名,中国的座次急剧下降,朱教授透露,“其中一个重要因素就是人均信息人才比例列在所有国家的后三位里。”因此,高等教育和高等职业教育要加强自身现代化建设(包括硬件建设和软件建设)。努力为社会造就具有现代化知识和技能的人才。

3、知识经济的形成与对教育高质量、人才高素质的要求:当今世界已步入高科技时代,科技的迅猛发展带来社会经济结构的变化,产业结构、行业结构、技术结构都在变,对现代社会职业结构产生了巨大的影响。一些产业收缩,电子、计算机、通讯、合成材料等行业日趋发展。新的技术岗位不断产生,技术教育在高等教育中日显重要。知识经济己初见端倪,今后劳动密集型行业向技术密集型行业转变中,占主导地位的资源和生产要素是知识,而不是资本、土地、劳动力;社会和经济的发展日益取决于科学技术知识和掌握科技知识的人才。所以,高等教育必须适应社会追求科技知识和技能的要求,采取多种规格(专科、本科、高等职业教育)、灵活多样的办学形式,努力提高教学质量,培养社会需要的各级各类高素质人才。

二、实施素质教育的思考和探索:

面对全球经济蓬勃发展,竞争日益激烈,高新技术日新月异,强手如林的形势,如果没有掌握真本领、硬功夫的人才,就难以适应形势需要,更谈不到提高综合国力。因此,国家要发展,社会要进步,经济要繁荣,生活要提高,归根结底靠的是人才。在跨入21世纪的时刻,在世界经济发展正超越国界并带来更多的机会、更多的贸易、更快的发展、更大的繁荣的时候,我们教育工作者更感到培养人才的紧迫。

l、社会需要我们培养高素质和创造性人才:江泽民主席在北京大学百年校庆的讲话中对大学培养的人才提出了高素质和创造性两条要求,这是21世纪的时代要求。

高素质:经过这些年的讨论,已明确了大学生须具备的基本素质有:思想道德素质、文化素质、业务素质、身体心理素质,这些都是成材不可缺少的素质;而其中思想道德素质是根本,文化素质是基础,业务素质是本领,身体心理素质是本钱。德、智、才、学、体是人才成功的五大内在因素。德育为首,即思想品德教育为首。德对其他因素起总揽和统帅作用。爱国始于做人。大学生必须具备的思想品德是热爱国家、热爱中华民族,热爱人民,有强烈的爱国主义精神和民族自尊心;勇于承担社会责任,天下兴亡,匹夫有责;懂得爱父母、爱师长、爱集体、爱同学,懂得做人的基本伦理,孝敬父母,尊老爱幼;还要有强烈的事业心和职业道德。学校要加强思想品德教育,大学生要加强思想品德修养,砥砺德行。古人云:玉不琢,不成器。人不进行思想品德修养,就不能成才;没有道德的人,即使才高八斗、学富五车,也不可能取得事业的成功。我国教育有重视德育的优良传统。早在四五千年前原始社会末期,就有了专门管理教育事务的学官,叫司徒,主持“五教”——以父为义,以母为慈,以兄为友,以弟为恭,以子为孝。这是伦理道德教育。教育家孔子就把德育摆在了首位,他说;志于道,据于德,依于仁,游于艺。宋朝司马光说:才者,德之资也;德者,才之帅也。伟大的人民教育家陶行知先生曾论及德才孰先的问题,提出:道德为本,智勇为用。当今大学生的思想道德素质也是至关重要的,没有良好的道德修养,再高的知识技能也不能为社会作贡献,还可能给社会带来危害。极个别大学生的败类不讲道德、惟利是图、甚至利用高科技进行违法犯罪活动就是很典型的例证。

文化素质包括;文化素质的核心是人文素质,人文知织修养(包括文学艺术修养)和人文品质修养。如:爱国情怀、敬业乐群、崇尚真理、尊重他人、诚实守信、胸襟开阔、宽容、关爱他人等。大学的人文素质教育主要是引导学生汲取祖国传统文化和人类一切优秀文化成果,陶冶自己的情操。特别是文学艺术以美感人,对提高大学生的思想境界、文化素养、思维能力、想象能力和审美能力都是有益的。有人提出人文素质教育的内容为文史哲、艺术、现代中外文化精品、自然科学的基本知识(文科学生),是很有道理的。

专业素质包括普遍学科、专业学科知识和本学科的方法论,本学科知识与实际生产相结合的能力,职业通用技能技巧,操作能力。

身心素质即身体素质和心理素质。健康的体魄、健全的人格、坚强的意志品格、乐观开朗的性格、稳定的情绪、高雅的气质、良好的行为习惯、顽强的自我心理控制能力都是影响学生学业事业能否成功的重要因素。美国公司员工流行的一句话:“智商”决定录用,“情商”决定提升,就反映这个问题。

(2)创造性:素质教育的突出特点是提高学生的智力,培养他们的创新能力。江泽民主席说:创新是一个民族的灵魂,是一个国家兴旺发达的不竭动力,一个没有创新的民族,难以屹立于世界先进民族之林。创造教育已受到各国普遍重视。新加坡资政李光耀担心缺乏创造力将拖延国家跟上时代的节拍,他要求学校培养学生更多的创造性。泰国专家们认为;目前泰国的教育体制鼓励死记硬背,扼杀学生的创造性思维回答老师的问题。面对新的挑战,我们的教育必须致力于培养智能型、开拓型、创造型的高素质人才,必须把培养创新能力作为重要使命。最近中国社会科学院研究生院副院长邹东涛教授提出“十”字型人才新概念。他把人才分为四种:第一种“一”型人才,这种人才知识面比较宽,但缺乏深入地研究和创新;第二种“1”字型人才,这种人才在某一项专业知识方面比较深,但知识面太窄,很难将各种知识融会贯通,进行创造性研究;第三种“T”型人才,这种人才不仅知识面比较宽,而且在某一点上还有较深入地研究,但他们的弱点是不敢冒尖,没有创新;第四种“十”字型人才,这种人才既有较宽的知识面,又在某一点上有比较深入的研究,更重要的是敢于出头、冒尖,有创新。创新能力的培养需要四个方面:旺盛的创造欲、科学的思维方法、广泛扎实的知识基础、创造性实践活动的训练。至今这些还都是很薄弱的环节,在教育改革中应给予足够的重视。创造力涉及到人的思想(新思想、新观念)、智力(知识的积累、新知识的学习)、能力(学习能力、记忆能力、理解能力、想象力、创造性思维能力)、心理(灵感、意志)等,是一个人思想心智能力素质的总和。良好的思想品德、强烈的事业心是创造活力的源泉;丰富的文化素养是创造型人才的重要基础,知识贫乏、文化浅薄的人不会有什么发明创造;知识面越广,越扎实,创造性思维越灵活;扎实的业务素质是创造人才的基本条件,长期专业基础知识、基本操作能力、独立解决问题能力的积累才会爆发出创造力。健康的身心素质,强健的体魄,积极乐观的心态,百折不挠的意志都是创造成功的保证。所以,素质教育才是创造教育的根本。

2、学校教育要为学生的终身打好基础:素质的形成与发展贯穿人的一生,素质总是处在动态发展之中,常常受到内因外因的制约影响,发生变化,某个时期某方面的素质突出起来,另方面的素质表现一般,甚至泯灭消失。有的学生在校表现突出,步入社会后却“泯然众人矣”;有的学生在校表现一般,步入社会却如鱼得水,成绩突出。因而素质的形成和发展是终生的;但人的基本素质一般是在特定的年龄段形成的,往往集中在学校教育时期(心理学家认为人的智能婴幼儿时期发展速度较快,大约在14岁左右发展速度减慢,青年时期发展趋于成熟),因而学校教育在人的素质形成与发展中具有特殊重要的作用。高等学校素质教育的目标应该是尽可能地为学生的全面发展创造各种良好的学习、生活条件,为他们终生打下思想道德、文化、业务、身心健康的良好基础。素质教育的特点是:(l)重在培养学生的内在素养,把着眼点放在学生良好的内在身心品质的养成和发展上;(2)注重基本品质的培养,人的知识积累、智力的发展、思维品质和精神情感的养成是构成人的素质的基本方面;(3)强调人的全面发展,重点是教会学生如何做人,如何学习,如何发展。素质教育以个人素质的相对完善和全民素质的整体提高为目标,有人打了个生动的比方:传统教育重知识传授,强调“授人以鱼”,现代教育重智力与能力的培养,强调“授人以渔”,素质教育重综合素质的养成,强调的是更重要的人(并不是不要鱼渔);素质教育是面向未来的教育。全面实施素质教育是我们的使命,我们必须加强学习和探索。

3、实施素质教育的途径:近几年来,关于素质教育的讨论轰轰烈烈,各地也进行了一些有益的探索。但全面实施素质教育是个长期的任务,不可能是一蹴而就的,必须认真地研究,切实努力加以实施。素质教育作为一种教育观念,它继承了前人好的教育思想,包括现行教育教学中科学的合理的部分,如;德智体全面发展,德育为首;因材施教,教学相长;既重视学生文化知识学习,又重视技能训练;现在采用的幻灯、投影、影视、音像、计算机等电化教学设备;现行的一整套严格的考试制度己成为区分学生成绩优劣、向高一级学校输送新生的有效标尺和检验衡量办学质量的有效手段;考试总是和国家对人才的选拔、任用相连系,受到社会的关注。因此,分数上去了,及格率、升学率、毕业率高了,学生振奋,教师高兴,家长喜欢,社会满意。在人口众多、人才济济的我国,这种状况是很难改变的;素质教育也不是不要考试,而是把考试作为考核评价教育教学质量的手段,要改革和完善考试制度、考试的内容方法,要纠正的是单纯应试教育倾向和片面追求升学率的现象。所以,对现行教育要做具体的分析,现行教育在教育目标上的应试倾向、学科单一、专业面过窄、教材内容陈旧、教学手段落后、人文素质教育薄弱,等等,都是急待解决的问题;要着重探索从现实走向素质教育的途径。有人提出现代教育的目标不在于表面上强调知识教育还是素质教育,而应首先搞清知识和素质的确切含义和相互关系,从各层次教育各自具体的、实际的条件出发,研究课程结构的优化。教学组织形式的优化。教学过程的优化、学校管理的优化、校园建设的优化。等等,这种优化过程就是素质教育的实现形式。这一看法是有道理的。

素质教育的内化——促进素质教育的要求转化为学生内在的身心素质。我们重视素质教育,并不是说传授知识、培养能力就不重要了。从知识、能力、素质的关系来看,素质是知识内化的结果,传授知识不仅不能放松,还要有所加强;能力也是素质的外在表现。高等教育是一种专业教育,要用大量时间传授专业知识,培养专业能力。素质教育的内化,应重视哲学教育,给学生以科学的思维方法。青年大学生处在人生观逐渐完善、定型的关键时期,没有科学的世界观和哲学做指导,其思想言行容易出现问题。要让学生了解哲学史、学会科学的思维方法。还应重视修身教育,人的发展不能由别人代替,而是人自身内在矛盾因素的成长。中国优秀传统教育特别重视人自身教化和塑造,从内达到崇高的精神境界。日常道德修养应从小事做起,“勿以恶小而为之,勿以善小而不为”,应做到“修身”、“齐家治国平天下”。有“扫一屋才能扫天下”的躬身实践精神。重视美育,开展丰富多采的校园文化活动。知识的积累、思维水平的提高、创造能力的增强,对素质的改善有基础的作用,但并不能解决情感方面的问题。素质的改善既有认知心理的作用,又有非认知心理的作用。长期以来,我们忽略了心理的研究,只是从认知方面、从哲学认识论的角度去认识,遇事先解决认识问题,首先进行思想动员,向忽视了在生动可感的美的享受中,使其思想、情感、品格受到潜移默化的影响。近几年来,我校开展校园文化活动,举办大学生文化艺术节、文娱汇演、书法、绘画、摄影展,举办各种社团活动(实践社、华园新闻社、书法爱好者协会、英语角、英语视听),开办各种讲座,大大丰富和充实了学生的课外生活,提高了他们的文化艺术素养和综合素质水平。加强管理,建设优良的学风、校风,营造良好的育人环境,对学生综合素质的形成有重要的作用。“蓬生麻中,不扶而直”说明了环境对教育的影响。整洁的校园环境,良好的教学秩序,尊师守纪,勤奋学习的氛围,团结友爱的风尚,都会对学生的健康成长产生不可估量的影响。

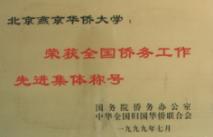

我们在实践中,深深体会到严谨治教、严格管理、从严要求的甜头。由于不断提高教育质量,注重素质教育,我校在精神文明建设中连续七年获奖,在国家学历文凭考试中连续十一次夺冠,被命名为“首都创建文明单位示范点”、“全国精神文明建设工作先进单位”,被海外媒体誉为“侨界升起一颗星”。

|