文、图/ 谢韫怀

“胡同串子”在京味儿语言中是个贬义词,它常常用来形容那些文化品位不高、在京城的穷街陋巷里游手好闲的人们。但是德国人米夏却自自己就是北京的“胡同串子”,他说他实在钟情中国文化尤其是北京文化。他还特别喜欢留下浓重德国建筑与文化印记的青岛,他到青岛已经达到11次,至于到北京的次数已经有30多次,还不算在北京语言学院的4年学习。而这两个地方恰恰是2008年举办奥运会和协办奥运会的城市,米夏在奥运会期间赶回北京,不仅看了十几场比赛,他还要让德国人了解在他们眼里还相对陌生的伟大古国。

米夏近几年常常到北京,他总是在百年老胡同里驻足停留,他热爱这里的人情风貌,渴望穿越时空的隧道遥想胡同的变迁,他多次感觉仿佛前世就来过中国,从出生到离开人世都在北京的胡同。他每来一次北京,总有一股难以名状的失落感和哀伤,看到一条条胡同和一个个四合院的消失,看到这座有3000多年历史的古都越来越像西方的大都市,他说:“我曾经在废墟前流过眼泪。中国人愿意选择更舒适和现代的生活,这无可指摘,只是希望这座城市的古老文明不要消失得太快。”

米夏不仅是中国文化的狂热爱好者,也是一个中国文物的收藏家。他不是德国富翁,他只是一个中年白领,他将收入中相当一部分都用来收藏中国文物,随着时间积淀的增值,这些文物已经远远超过当年的价格了,但他从来都是只买进不卖出,他那100多平米的住所已经摆满中国各种文物,但他一张画一片纸都没有卖过,他说这些来之不易的文物都是他的命根子。

一对太师椅勾起的中国情结

米夏1960年出生在德国南部的菲林根,这里被德国人称为“黑森林”,绿色植物覆盖率超过65%。处处都是浑然天成的美景。“黑森林”人口稀少,在这里生活的人虽然安逸富足,但对外部世界的了解远不如慕尼黑、法兰克福等大城市的人。

米夏20岁那年在镇上发现一对要卖的中国太师椅,那时中国刚刚开放,西方人对中国的了解少之又少。但米夏和他的父亲泰蒂从直觉上感到它实在是太精妙了,那质地坚硬平整光滑的红木,椅子扶手上精雕细刻着昂首威武的龙头,那造型奇特的茶几使父子俩震撼了。米夏问卖主:“多少钱?”卖主说:“1万8千马克。”米夏吐了一下舌头,这在当时已经是个天文数字。米夏说:“能不能便宜一点?”德国人历来是最不习惯砍价的,急于得到太师椅的米夏也硬着头皮砍开了价。卖主摇摇头说:“这是中国明末清初制造的,很珍贵。”卖主的“明末清初”说得很生硬,他根本不明白“明末清初”是怎么回事,这四个字对米夏更是一头雾水,但他觉得这对椅子和茶几实在精妙绝伦。米夏在家是独生子,父亲泰蒂见儿子如此着迷,便狠下心说:“买下吧。”好在泰蒂经济计较宽裕,替儿子付了这笔款。

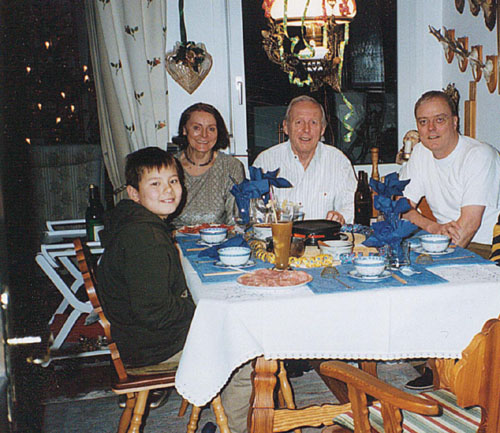

椅子拉到家中,米夏一屁股坐在椅子上,得意地对父亲泰蒂和母亲艾伦说:“我也尝尝当中国皇帝的滋味。”父子俩又拿出《大百科全书》,查阅了“明末清初”究竟在哪个年代,当得知是17世纪中期时,父子俩击掌相庆,共同赞叹“300多年前的椅子还这么结实这么漂亮!”

正当他们兴高采烈之时,听到外面的敲门声,米夏趴在门上的“猫眼”发现是卖货人,他的心咯登一下,他父亲警觉地说:“会不会他认为卖得便宜有反悔了?”米夏说:“很可能,要不这么快跑来干什么?”他母亲说:“让他进来吧,卖出的东西反悔也没有用。”

卖货人气喘吁吁地说:“我们的交易还没有完。”米夏正想反驳,卖货人说:“这套家具还应该有两个配套的红木镜框,很漂亮。”米夏说:“1万8千马克已经很多了,我们不想再买了。”卖货人焦急地说:“1万8千马克里面已经包括红木镜框了不必再付钱了。现在货还在100多公里以外的弗莱堡, 过几天我开车给你们送来。”米夏一家感激不尽,德国商人办事的信誉也可见一斑。时至今日,已经有一位德国商人愿意出3万欧元来购买这套太师椅、茶几和镜框,但一切中国货对米夏来说都是“非卖品”。

从此米夏对陌生的中国有了强烈兴趣,大学三年级他自费去了一趟中国。当时的中国百废待兴,生活质量较之20年后的今天有天壤之别,但米夏从中国人的热情、勤劳、纯朴中看到了一种力量。尤其博大精深的中国文化攫住了他年轻的心。他回到正在就学的图宾根大学,提出要到北京去留学。图宾根大学始建于1447年,是德国名牌大学,举世闻名的哲学家黑格尔就毕业于这个学校,中国著名外交家乔冠华30年代也曾就读这所大学。米夏的老师惋惜地说:“你已经学了3年了,等毕了业再去中国留学不好吗?”米夏说:“我一年都等不了了,我已经联系好了北京语言学院,我下个月就去北京上课了。”

中国女友是他收藏的助手

同绝大多数欧美到中国留学的学生感受一样,就是中文比想象中要难得多。米夏在德国大学学了一年多英语就可以流利地对话了,可在中国学中文一年都如听天书。米夏没有退缩,他除去在课堂上认真听讲外,还到北京百姓中用结结巴巴的中文对话。他发现中国人对外国人都很友好,虽然对他的洋腔洋调似懂非懂,可都耐心放慢速度与他对话。米夏利用所有的假期,游历了中国诸多的名胜古迹,连大多数中国人都没有去过的西藏、新疆、内蒙、青海他都去过。

时隔近20年,米夏回忆起在中国的留学岁月都无限眷恋,他说中国真是让他流连忘返的地方。他记忆那时的中国人也有缺点,而这种缺点正随着中国的发展而削弱。他80年代做为外国男人总要受到两种骚扰,一是走到哪里总有人追着他换外汇券:“喂,外国朋友,有外汇券吗?我1:1.5和你兑换。”无论他怎样解释,他都无法摆脱无尽无休的干扰,他当时恨不能在身上挂个“我没有外汇券”的牌子。还有一种骚扰就是幻想出国的女孩儿,经常有女青年用生硬的英语直奔主题:“我嫁给你,你同意吗?”他所住的留学生宿舍还发生过一些人敲门自我推销,当遭到拒绝后又到另一个门去敲。米夏如今说,中国同20年前不一样了,中国人富足了许多,“老外”不再是炙手可热的“特权”阶层,也不再有不相识的人要与他换外汇或向他求婚,甚至他走在路上也不会被人多看上一眼,米夏说从这些小事也透视出一个社会的进步与自信。