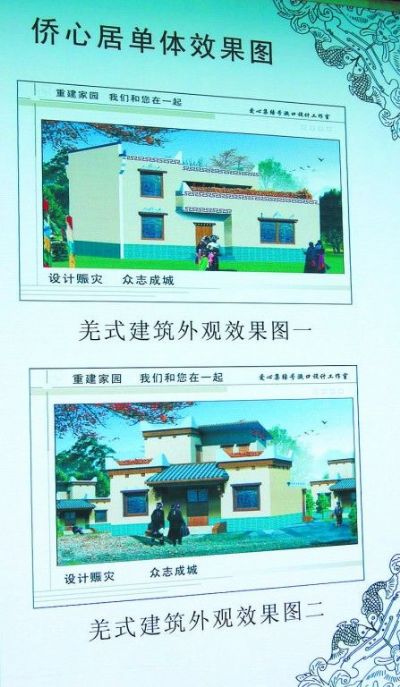

去年11月,漩口镇实施的“侨心居”项目启动。这是广东省侨办、省侨心慈善基金会、中山市外事侨务局、中山汶川工作组、香港中山社团联合会多方联动在漩口镇推动实施的。据介绍,该项目由中山籍海外侨胞、港澳同胞一对一捐赠,每户人家建房可获1万元资助,预计将有400多户农户获资助。截至今年5月份,已有145户村民建成“侨心居”。

曾经的家在地震中变成废墟,千里之外的中山市民送来资金和温暖。汶川县漩口镇,一年前还在震颤的大地上,如今,一栋栋新房子矗立起来。145户受灾村民,搬进了侨心居。在亮堂的大房子里面,他们慢慢忘却悲伤,憧憬着美好生活的到来。漩口镇,家家有其屋的蓝图,在中山援建工作组和中山籍海外侨胞、港澳同胞的帮助下,正一步一步变为现实……

马锡志一家要建羌汉风格房邀总书记来做客

罗琼一家住的是自建过渡房,用木条、红白蓝布和竹胶板盖成。去年底,胡锦涛总书记到汶川视察,路过漩口镇蔡家杠村临时安置点时,遇到了罗琼的公公马锡志。胡锦涛随后探访马锡志家。

记者来到的这个下午,马锡志老人不在家。热情爽朗的儿媳妇罗琼把记者迎进屋,全家人和胡总书记的合影挂在堂屋最显眼的地方,屋里的摆设与半年前没啥区别,就是屋中间比当时多挂了一个大红的“中国结”。“当时总书记进来的时候,就是坐在这张沙发上和我们聊天的。”

沙发是罗琼家地震前的家具。前年,家里花2万多元装修了房子。“没想到,一地震,啥都没了。”

蔡家杠村原址位于213国道旁的山上,罗琼家是老式的砖木结构房子。“遇到地震,全垮了。”地震时,罗琼正帮村里义务修路,小儿子跟在身边。“山开始摇晃,石头从山上滚下来。”回忆起当时的情景,罗琼心有余悸,儿子在她不远处玩耍,滚石堆把她和儿子分开。“我看着大石头从山上滚下来,儿子左闪一下,右闪一下,我当时腿都软了。”

机敏的马光耀很勇敢,拼命往家跑。半路上,他遇见冒险前来找他的爷爷马锡志,扑在爷爷怀里大哭。地震时,正在挖菜的奶奶,慌忙中抓住一根树枝,从悬崖边爬了回来。在阿坝铝厂上班的爸爸马友权在厂房倒塌时跳楼,脚骨折了。3天后,传来了在漩口小学读书的大儿子平安的好消息。一家六口,幸运地逃过一劫。

地震造成蔡家杠村16人遇难,全村70户人的房屋全部倒塌。后来,罗琼和公公一起从废墟中挖家具和电器。凳子、彩电、床垫、冰箱,都是罗琼和公公一件件搬下来的。

房子毁于一旦,蔡家杠村一组的26户人被安置在山下国道边的一块空地上。去年8月份,在当地政府的呼吁下,马家开始在临时安置点自建过冬房。20天后,用木条、红蓝布和竹胶板盖的自建房可以住人了,罗琼一家人告别了住了3个多月的救灾帐篷。

按常住人口的数目,马家自建的房子大约60多平方米。“孩子们一个房间,父母住一间,我们夫妻俩住一间。房子虽然简陋了点,但能满足基本的生活需求。”去年12月29日,胡锦涛总书记到汶川看望受灾群众,来到马锡志的自建房。

“胡总书记进来之后就问我们,家里过冬冷不冷啊,过渡房有什么补贴没有。”

罗琼带着胡锦涛总书记,把家里的堂屋、卧室、厨房走了一遍。胡总书记一边看,一边问。在儿子的卧室,摸着崭新的被子,罗琼告诉胡总书记,平均一人有三床棉被,还有毛毯。随后,胡总书记又来到厨房,问粮食够不够吃。看着厨房晾晒的腊肉,胡总书记笑了:“这腊肉熏得真好。”

在罗琼家,胡总书记和家里人聊了近20分钟,问蔡家杠村是哪里援建的。罗琼告诉胡总书记,整个漩口镇都是中山援建的。“胡总书记问我们明年建永久性房子有什么打算,我说,中山资助我们建‘侨心居’。”总书记听后非常开心,连连说:“很好,很好。”

就在胡锦涛总书记探望马家不久,对口援助漩口镇的中山市委副书记彭建文也来到了马锡志家,鼓励他们继续努力,早日住上新房子。

此后,蔡家杠村临时安置点前的菜地前,“汶川县漩口镇蔡家杠村灾后重建规划”的大牌子,高高竖了起来。在临时安置点不远处的半山腰一个叫做“蛮子坪”的地方,即将作为蔡家杠村永久性房子用地。“等路修好了,工程队开始上去了,我们的房子也可以修了。”村里的干部告诉记者,今年下半年,蔡家杠村的永久性住房将开始建造,村里的69户人家(其中一户人家两人全遇难),将全部接受中山的资助,建成“侨心居”。

“听说其他村的‘侨心居’建得特别漂亮,我们也梦想着早日住上大房子。”罗琼说,前几天核桃坪村的“侨心居”落成,村里的姐妹去看了回来一直说,房子比以前亮堂多了,这辈子还没住过那样的房子。

如今,伤愈的丈夫重新回到铝厂上班,家里的经济来源有了保障。罗琼曾告诉过胡总书记,她家打算建羌汉风格的房子。“我是羌族,老公是汉族,我们打算建羌汉风格的房子。”

“总书记临走前,我们邀请总书记,等我们的新房修好了,再到我们家做客。总书记答应了。”罗琼憧憬着,凭借着一家人的努力,和中山乡亲的资助,早日建成大房子,再请总书记到家里来看看。