|

探究古蜀国诸多谜团

华声报讯:古蜀人和古蜀文明,一直是考古学家们试图破解的千古谜团。距今3000-5000年前的古代四川人来自哪些种群?他们的种族结构、人种构成究竟怎样?这些都是古蜀人留给人们的悬疑。

据北京科技报报道,近日,有消息称,成都市考古研究所的研究人员将运用DNA技术来分析出土的古蜀人人骨。四川地区古代民族的种系和族属及其迁徙、分化、融和情况是否能够被探明?古蜀人之谜能否因此揭开?

在遥远的历史上,成都平原究竟发生过多少传奇?早已为人所熟知的蚕丛纵目、鱼凫神化仙去、杜宇化鹃、开明复活等传说是否就是真实的古蜀历史?长期以来,人们将信将疑。整个古蜀历史,被蒙上了神秘的色彩。

考古发现,古蜀人有规律地周期性迁居。究竟是什么迫使他们作出这样的选择?

在距今约3700年~4500年的新石器时代晚期,一支较为发达的新石器文化已经存在于成都平原,考古学界将其称为“宝墩文化”。居住在此的宝墩人,便是这里最早的拓荒者。

成都市文物考古研究所副所长、研究员江章华介绍说,考古发现,宝墩时期的成都平原分布着许多大大小小的定居村落,其中,较大的村落还修筑了夯筑城墙。然而令人费解的是,这些带有夯筑城墙的聚落,使用时间并不很长,都是有规律的周期性废弃。

究竟是什么迫使宝墩人不得不作出这样的选择?

“在当时,最大的可能还是生存的需要。”江章华分析认为:在大约800年中,宝墩人祖祖辈辈都沿袭了同一种生产方式。“从考古发现的生产工具看,几乎没有什么变化。”在他们看来,这样的生产方式已经足以维持令他们心满意足的幸福生活,自然没有改变的迫切需要。他们在力所能及的范围内砍伐森林,从事着简单的农业耕种。然而,一段时间过后,土地也因消耗而变得贫瘠,当无法承载宝墩人的生活的时候,他们便不得不离别故土,另觅一块富饶之地,重建家园。

“如果不是特别紧迫与特殊的原因,或许宝墩人将会继续着他们平静的日子。然而,在距今3700年左右,情况发生了变化。考古证实,一股外力冲破了这种沉寂,一个新的历史时期到来了。”

距今3200年左右,盛极一时的三星堆文化发生突变,其衰落的原因困扰着考古学界。

据江章华介绍,所说的“新的历史时期”,始于约3700年以前。一支新的文化进入成都平原。这被学术界普遍认为是夏文化。成都平原的文化因此发生巨变,形成了三星堆文化。

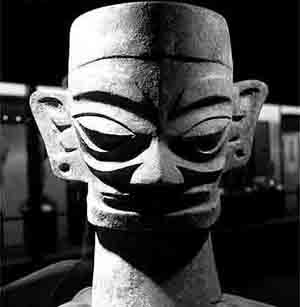

中国考古史上最有影响的一次发现便发生在这里。1986年夏天,震惊世界的两个埋藏坑被发现,出土文物近2000件之多,包括了各种金器、青铜器、玉器、象牙器等。尽管学界对于两个坑的年代与性质尚存争议,然而,文物所折射出来的三星堆高度发达的文明已是不争的事实。

可是,距今3200年左右的商代晚期,生机盎然的三星堆文化发生突变,繁荣数百载的三星堆都城也一时化为废墟。“考古发现,具有典型的三星堆文化风格的陶器在此时开始消失,代之而来的是大量的尖底陶器。圜底釜,用龟甲占卜的习俗也是三星堆没有的现象。”江章华说。

究竟是什么导致了这一切?三星堆都城为何被废弃?是文化创新,是社会变革,还是政局变化?

江章华说,尖底杯等曾在商代早、中期大量流行于鄂西地区,是早期巴人所使用的典型陶器,而用龟甲占卜也是巴人的习俗。

据他介绍,三星堆文化最强盛时,东达鄂(湖北)西地区,不过中心仍然在成都平原,川东长江沿岸和鄂西地区的势力很弱。此时的鄂西,一支以使用尖底杯和圜底釜为代表的文化发展壮大,他们盛行占卜,这就是早期的巴人。渐渐地,巴人将三星堆的势力挤出了鄂西地区。在三星堆文化末期,不知何故,巴人突然放弃了鄂西这块生长已久的故土,沿长江举族西迁,占据了川东……

三星堆后,古蜀国都邑迁往何方?“金沙林遗址”的发现,使得答案浮出水面。

三星堆都城废弃后,古蜀国的都邑到底迁至何处?一直以来,考古人员被这一谜团深深困扰着。

2001年2月8日,中房集团成都房地产开发总公司金沙村下水道的施工现场,玉琮、玉璧、玉璋、玉戈、石人、金箔、青铜器和大量的象牙等文物的发现令考古人员激动不已。

“这绝对不是一般性的聚落。从已经出土的大量用于祭祀的礼器分析,只有古蜀的都邑才配得上。”江章华说。他介绍道,考古人员将这一遗址命名为“金沙村遗址”,并对其开展了慎重的调查。历时2年多的艰苦发掘,大量的前所未有的文物、遗迹被揭露出来。

遗址的规模更是超出人们的想象,目前能确认的就已超过4平方公里。在这4平方公里的范围之内,分布着大大小小的不相连属的居住区、墓地以及中心的宗教祭祀活动区。

经研究人员推断,商代晚期至西周的古蜀都邑下落终于浮出水面。

船棺葬,是战国时期巴人和蜀人特有的葬俗。揭开船棺葬,蜀国王室成员大多夭亡……

经历了三星堆、金沙的辉煌,历史进入了七雄争霸的战国时期。大批这一时期的古蜀墓葬被考古工作者们发现了。

江章华介绍,这一时期,最具有特征的葬具是船棺。所谓船棺,即将整木先锯去约三分之一,然后雕凿成独木舟形,作为葬具,尸体及随葬品均装殓其中。这种船棺一般都是竖穴土坑中单棺或双棺,长度多在5米左右。

1954年,这种独特的船棺最早被发现。而后,在四川陆陆续续发现了大量这样的墓葬。这是战国时期巴人和蜀人特有的一种葬俗。

迄今为止,所发现的最大规模的船棺葬是于2000年7月在四川省委在成都市商业街修建机关食堂时意外发现的。这是战国早期蜀王家族的墓葬,墓坑有30.5米长,20.3米宽,在同一墓坑内放着30多具用楠木做成的棺木。最长的一具有18.8米,大的船棺是用直径达1.5米左右,生长了上千年的楠木制成。

据介绍,在商业街船棺墓中,共出土了30余个个体的人骨,据初步鉴定,有男有女。然而,让考古人员深感困惑的是,“墓主人年龄普遍偏小,除了2位女性约35岁,2位男性在30岁左右外,其余大多在15-20岁之间,还有未成年者”。

蜀国王室成员,奈何会有如此多的夭亡?

|

|

|