在泉州南安市粮食局工作的黄雅玲女士爱好收藏,她的藏品中有一本厚厚的侨汇券。这本侨汇券,见证了许多泉州人从依赖华侨过生活到如今不仅能靠自己的力量过上好日子,而且有的还反过来支持起在外华侨的重大历史变化。

说到侨汇券,得追溯到上世纪50年代。当时,周恩来总理下达了一项保护侨汇的命令:侨属接受侨汇是利国利民的。他们对自己的合法收入,具有所有权,可以用于自己的生活家用,也可以用于家庭的婚丧嫁娶。

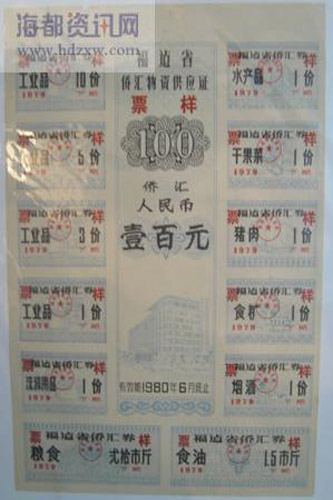

后来,侨委提出了一个方案:可以根据侨眷所持侨汇的多少,发给侨汇证,根据侨汇证上记录的数量,供给一定数量的粮、油、糖等有限物资。

“海外的亲戚汇款回来,凭汇款单到银行兑换后,银行都会附赠一张等值的‘侨汇券’。”侨汇券又叫侨汇物资供应票、侨汇商品供应券。这类侨汇券的种类繁多,有工业品票、粮票、油票,还有糖票等。只有侨眷才有机会得到这样的票证,在当时,这算是最“小资”的票证了。所以,从上世纪70年代末开始,也只有侨胞才有可能买上缝纫机、电视机和自行车这样的奢侈品。

上世纪70年代的泉州友谊商店商品琳琅满目,应有尽有,但只限于持有侨汇券的人去购买。

泉州华侨历史学会会长郭景仁,是归侨,今年60多岁了,他对泉州的侨汇券制度有一定的了解。据他介绍,泉州的侨汇券时代,是从上世纪60年代开始的,当时物资匮乏,政府为了吸引外资,鼓励华侨从外面寄钱回来,才实行了这项制度。改革开放以后,泉州对侨汇的保护达到了巅峰,到了上世纪80年代末期90年代初,才逐步取消。

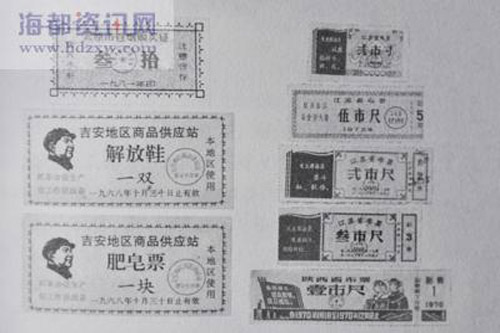

南安市粮食局办公室郑主任,在粮食局工作了20多个年头。他说,票证时代买米用粮票,买布用布票,买电视机用工业品票,甚至是豆腐油条,都得凭票购买……直到改革开放以后,消费品定量配给的范围缩小了,票证的价值渐渐得不到体现。到了1985年,长达30多年的农产品统购派购制度被取消了。而票证的历史使命,也最终在16年前退出了历史的舞台。

买个小电视 要凭“侨眷”招牌

如今食有鱼,出有车,想买个什么东西,只要揣张银行卡,到商场上转一圈就啥都有了。可泉州格林服装有限公司的老板赵建河,却忘不了票证年代的那些购物往事。因有着侨眷身份,他凭着侨汇券比别人提前消费了不少“奢侈品”。更让他开心的是,左邻右舍与他分享了这些新鲜事物。

一台黑白电视 引得门庭若市

拿着一张一角钱的侨汇券,赵建河笑眯眯地说:“当年有这东西是很招人羡慕的。”

赵总是上世纪80年代初结的婚,家中第一台黑白电视机,是1981年买的,就14英寸。那时,因为姐夫在香港,作为侨眷,他总能收到姐夫从香港寄回来的钱。于是,他在兑换现金时,得到附赠的侨汇券,凭券拿到了一些难得的工业品票,花了大几百块钱,买了那台电视机。

那时候的电视别提多稀罕了,每天都有人挤破了门槛候在他家看电视。赵总把电视机放在一个柜子里,还特地做了一个盖子,看的时候把盖子掀起来,不看时,还得好好盖上,再加把锁。

1985年,他凭票买了凤凰牌自行车,每天都得擦得油亮油亮的,骑在街上非常拉风,堪比现在的“宝马”了。

吃糖果 一年等上一回

别说侨汇券,就是普通的粮票、肉票也是很紧俏的。

45岁的蔡文魁是南安官桥漳州寮的村民,收藏了许多票证。老蔡对于票证年代的记忆,最多的就是拿票排队换东西。家里有5个兄弟姐妹,加上奶奶和父母,一家八口人,父亲在水利站工作,一个月最多不超过15公斤的粮票,根本够不上一家人的口粮,时常还要找人先借点粮票,然后隔月还上。要不就得靠母亲在生产队里赚工分,换点地瓜、花生等粮食。

还有的票证是一年只发放一次,最罕见的要数糖果票了,只有过年过节,才能遇上一回。

有一个发生在身边的笑话,老蔡至今还记得,说的是有个老头外出办事,看到街上排起了一条长龙,立马断定是卖紧俏物资,于是跟在了队伍后面。买到东西的人都用纸包起来,然后夹在腋下匆匆离开。老头排完早上排下午,一直排到了晚上,饿得两眼昏花时,终于轮到了他,谁知他凑前一看,那里卖的竟然是女士内衣!(尤燕姿 田米)

| 进入相关专题: 华侨华人与中国改革开放30年 |