春节曾是泰国法定节日 “侨批”寄不尽故土乡情

每一年的春节都很相似,每一年的春节又不相同。

很多华侨虽然没有办法回海南老家过春节,但是很多传统的习俗都在国外得到传承和延续,如祭祖、吃团圆饭等。

而家道殷实的华侨,历史上还有以“侨批”的方式,给海南老家的亲属寄钱的习惯。

祖籍文昌的泰国华侨林鸿鹏已有10多年未在海南过春节,每逢春节倍思亲,想念住在海南的姑姑和大伯母,临近春节,他对家的记忆再一次被唤醒。

受汉文化影响的朝鲜、越南也把春节当作自己的盛大节日;泰国古代受印度文化影响很深,近代泰国受中国移民浸染,其中华文化活动中也囊括了春节

春节曾是泰国法定节日

2月11日,时值冬末初春,阳光灿烂,春风拂面,受邀回海南参与2015年海南省“两会”的林鸿鹏趁着会议间歇时间,抽空回到文昌市抱罗镇福坡村探亲,只见一座座农家小院掩映在绿树丛中,村里花果飘香,路灯明亮,庭院整洁,很多老乡家门口已贴起了春联,满是浓浓的年味。

“过两天我就飞回泰国曼谷过春节,那里的春节也很热闹,年味一样很浓。”林鸿鹏说。春节发端于中国,却并不只属于中国,深受汉文化影响的朝鲜、越南也把这一天当作他们自己的盛大节日。泰国古代受印度文化影响很深,载体是佛教;近代泰国受中国文化影响很大,其影响来源于中国移民。中国人带来中华文化,也带来了春节。

林鸿鹏说,论影响和人们的重视程度,春节排在泰国新年“泼水节”之后,位列第二位。泰国历史上曾经将春节作为法定假日,后来由于敏感的政治原因又被取消。但“法定”大不过“民定”。

到了春节,一切活动都会戛然而止。华人的公司、店铺放假5天;华裔公务员在此期间迟到、早退、溜号,上司大多睁一只眼,闭一只眼;当老师的也得“开明”一点,学生请假要回家祭祖一般都会获得批准。

走在大街上,大红的福字、?肿帧⒍粤?⒀袒ū?褚约敖?昀葱似鸬闹泄?幔?蝗肜霸戮凸衣?说昶蹋?靶履攴⒉啤薄ⅰ靶抡?缫狻薄ⅰ罢胁平?Α钡奶醴?岱??拷允牵?髦指餮?哪昊趿绽怕?浚?洹澳晡丁彼亢敛谎饭?凇=?胝?拢?枇?⑺J昴甓加校?髦指餮?那熳;疃?缫锊痪???绲摹⑸探绲拇笕宋锒祭床渭樱?骷兜囊樵币膊皇被?厍袄蠢?∑薄?/p>

中国文化不但影响到了泰国,琼侨也受泰国佛教文化影响,大年初一,一些华侨并不急着去亲友家拜年,而是准备三五种食品或甜点,到住家附近的寺庙里行布施,以求来年平安;亲戚朋友互相拜年时,习惯拱手合十,互致“吉祥如意”

祭祖团聚是不变的“定律”

几百年前,很多海南人因为生活所迫,坐红头船去“番”,熬过了千辛万苦,其中被大海的风浪、疾病、穷困、劳累吞噬的生命不计其数。几代人的辛苦,一个家族才得以在南洋扎下根,每年的春节他们必须一家人团聚,祭奠祖宗。

“泰国过年的方式和祖居地风俗一脉相承,但又有些变化。受到泰国佛教文化影响,大年初一,一些华侨并不着急在早晨去亲友家拜年,准备三五种食品或甜点,到住家附近的寺庙里行布施,以求来年平安。亲戚朋友互相拜年时,习惯拱手合十,互致‘吉祥如意’。”吴朝霞说。祖籍在铺前林梧村的泰国华侨吴朝霞自从20年前嫁去泰国后,一直在泰国生活过春节。

除夕当天,一家人聚到一起,当然离不开吃。年夜饭的重要,不仅仅在于它的丰盛,而在于它表现出来的亲情和氛围。

“80年代‘春晚’播出后,在很长一段时间内,我们过春节的习惯就是吃团圆饭看春晚,春晚的内容则是第二天打电话回老家拜年谈资。”祖籍文昌市公坡镇的新加坡华侨潘先科说。

华侨过去过年大吃大喝,不是因为富而恰恰是因为穷。近几年,随着经济地位的改善,越来越多的华侨把过年转向了休闲、旅游、度假等文化消费上。

年夜饭的花样也越来越多,不少西式餐馆业者推出应景的料理与中西合璧的菜色,如三层肉卷料理会取名为“金玉满堂”。

“侨批”指华侨寄托给国内亲属的钱款和信件。“侨批”已出现了上百年,好比是现在的汇款单,但是附带了信函。在金融、通信机构不完善的年代,“侨批”成为海外华侨给国内侨眷寄钱、寄信的途径。

侨汇带回的思乡情

华侨对家乡的浓浓乡情不仅表现在过节习俗的传承上,还表现为感情的传递。每年春节,新加坡、泰国、马来西亚等地区对海南汇款明显增多。文昌市公坡镇东山塘村村民韩素珍在2月1日收到了舅舅从新加坡寄回来的20元新币,这笔钱通过亲戚带回文昌,没有通过银行汇兑。

韩素珍说,舅舅每年过年的时候都会寄回20新币,虽然他已90岁,他始终记得他在文昌老家的亲人。过年寄钱回家这个传统已持续了20多年,他总是叮嘱我们过年要吃好点。

与韩素珍舅舅不同,林鸿鹏今年借参加“两会”的契机,亲自把一笔钱交到了村里人的手里。“我开公司做生意赚到钱后,每年过年都会寄钱回老家,给亲戚和村里人,我们把这个叫‘年批’,有人称为‘侨批’。”林鸿鹏说。

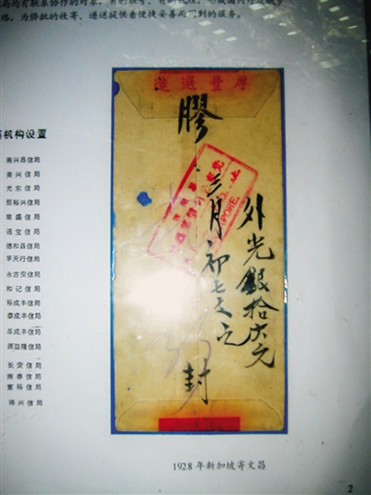

“侨批”指华侨寄托给国内亲属的钱款和信件。“批”是闽南语“信”的意思。华侨出于简便起见,经常将信与汇款合二为一,经营华侨信、款的组织便成为“信批局”,也有称“信局”、“民信局”、“银信局”、“汇兑信局”、“批馆”、“侨批馆”等

“侨批”已出现了上百年,类似现在的汇款单,但是附带有信。在改革开放以前,那是一个金融、通信机构不完善的年代,侨批成为海外华侨给国内侨眷寄钱和信的途径。它最先由个人“水客”传递,后由专门的机构——民间侨批局传递,进而发展为盛极一时的侨批业,直到近十年,侨汇才通过银行渠道汇回国内。

“汇款的币种也在与时俱进,主要选择易于流通的货币,经历了从早年银元,到近代港币、新加坡币等阶段,现在有些华侨选择将外汇换成人民币汇回老家。”潘先科说。

每次收到侨批的国内侨眷一般都欣喜万分。广东普宁籍诗人张华云在竹枝百唱中《番批》里咏道:“褡裢长伞到寒家,饭菜报知五谷爷”,描写的便是侨眷收批时好似过节的情形。

一封封泛黄的侨批,一个个感人的故事,记录了海外侨胞的奋斗历程,见证了侨乡社会的历史变迁,她是属于侨乡群体的记忆。(陈怡)