抗战老华侨忆历史:13岁撑起湄公河上抗战运输线

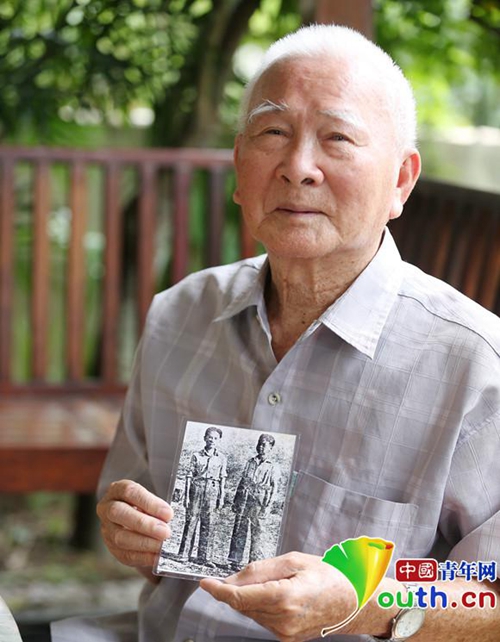

“小时候在澜沧江上撑竹筏运送抗日将士,出了小小的力量,没想到今天能有这样的荣誉,真是想不到。”9月1日上午,86岁的王声在广东汕头的家中收到了以中共中央、国务院、中央军委名义颁发的抗战胜利70周年纪念章。王声说,收到这个纪念章是他一生一世最高兴的事情,一定要把它作为传家宝传下去,教育下一代人不忘历史,为国家为民族出力,多做贡献。王声13岁参加中国抗日远征军,曾为飞虎队提供后勤保障,在湄公河上运输抗战物资,在中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年纪念日来临之际,王声向中国青年网记者讲述了自己少年参军抗日的烽火岁月。

颠沛流离的求学生活

1929年,王声出生在泰国东部的北柳府。祖籍广东揭阳的他告诉中国青年网记者:“我的父亲虽然读书不多,但受中国传统观念的影响,对祖国十分眷念,他总有一个心愿,如果将来赚到钱就一定回家乡去!”

8岁那年,父母决定省吃俭用供王声去曼谷学中文。然而好景不长,1937年卢沟桥事变爆发,紧张的国内形势使中国在东南亚的国际地位一落千丈,泰国华侨的境况也十分艰辛。王声说:“泰国政府迫于日本的压力,下令关闭大量华文学校,我就读的小学也未能幸免。”

失学后的王声,从未放弃学习的念头。一年后,他又踏上了回国求学之路。一路上,他先后在缅甸大其力的“南侨公学”、原始森林中的裸裸族部落、景栋城的破庙中坚持学习,最终到达云南佛海(现西双版纳傣族自治州勐海县)。

“我还记得当年的南侨公学校歌是这样的:南侨,位于泰缅边境,依高山,拥揽河流,苍翠,有名驰,是我们求学胜地。奋起!同学们!用我们的头脑探求科学知识。奋起!同学们!发展人类历史,弘扬中华的文化。”王声说。

远征军中的少年练习生

由于家庭的华侨背景和在逃难求学中颠沛各地,王声不仅能够讲流利的中文、泰语,还会客家话、粤语、潮汕话以及几种少数民族语言。当中国抗日远征军来到云南西双版纳时,王声被收留在远征军下属的暹罗视察公署,13岁的他成为一名抗日远征军中的少年练习生。

聪明机灵的王声不仅协助远征军从事信息翻译工作,还被派往当地少数民族的国王府给国王和王子王孙们上中文课。

“练列队、学瞄准、练射击、跨越障碍物……每隔几天,远征军的教官们还会给我们上军事文化课,大家都十分珍惜这学习时光,如饥似渴地学习着,在这里我们的生活和学习过得很充实。”王声说。

不仅如此,王声还积极参加“抗日后援会”,组织有志之士向人民宣传抗日救国道理,教民众唱抗日歌曲。“杨柳青青去当兵,杨柳黄上战场,杨柳落日鬼奈我何?打退鬼子大家都欢乐。这些歌曲激起了少数民族人民的抗日意识,得到了很多爱国人士的支持,受到了人们的尊敬。”

小身躯撑起湄公河上的抗战运输线

由于中国抗日远征军战事日益紧张,为了赶时间尽快建设好飞机场,以便远征军得到物资的给养,暹罗视察公署决定加派人员,抓紧修建。

“飞机场却设在我们驻地的对岸,中间隔着湄公河,每天士兵往返都得靠竹排运送,可是驻地全部士兵没有一个人会撑竹排,这可急坏了公署专员。”王声告诉中国青年网记者,那时他自告奋勇地说“我会撑竹排”,于是乎大家听了将信将疑,看着当时只有14岁的他。

王声说:“我的家门前有一条弯弯曲曲的小河,我常常在水中玩得忘记回家,我的一身游泳技术在这时练就了,还学会了撑船。”

“所以当时我上了竹排,等人上齐了,我把手中的竹篙往水里一插,船就前进了。我看准水流的方向和估计好水流的速度,好好控制插竹篙的位置及力度,竹排好像会听话,乖乖听我指挥。”那时王声每天要往返河两岸七八趟,运送官兵百余人。然而单靠一个小孩的力量运送人员是不够的,速度还太慢。于是,公署专员下令王声向士兵们传授撑竹排的技术。

“经过练习,大约一个星期以后,他们也会撑竹排了。我这个‘小老师’也轻松了,不用干得那么累了。通过这件小事,我在公署里面便有点名气了,大家都认识了我,也打心眼里佩服我。”王声笑着说。

9月3日,北京天安门广场将举行盛大的纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年大阅兵,身在中国南海边的王声虽然无法到现场观看,但心中却充满着无限期待。

“70多年前,我是一个远征军中的小兵,虽然我们那时候小,没有到前线,但是能够参加抗战,为前方的战士们擦枪,运输物资,感觉自己是在为国家、民族做事情,感觉到很光荣。70多年过去了,看到国家一天天的繁荣富强,我由衷骄傲和自豪,我相信我们的中国梦一定会实现。”王声说。(张炎良)