美华人回归江门故乡 传承宫灯为侨都“添灯争彩”

美籍华人李仰东“临危受命”,放弃了在美国发展的机会,回到故乡(广东)江门,“折腾”起了经济效益并不可观的宫灯生产。谈及缘由,他说,传承中国文化、侨乡文化是他的“梦”。

接过传承文化的“枪”

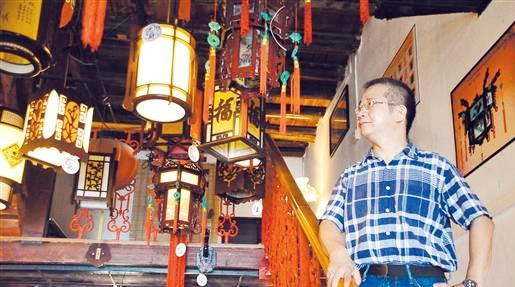

在蓬江区堤东路,有一间宫灯店,店内近百款宫灯熠熠生辉,古朴气息扑面而来,这就是东艺宫灯博物馆,馆主便是今年47岁的李仰东。

这个颇具艺术家气质的中年人何以与宫灯结缘?据其介绍:700多年前,元宵、中秋等节日张挂花灯的习俗就随南下的中原人传到了江门、新会等地区。100多年前,新会七堡人李希焱在江门贩卖宫灯等手工艺品。上世纪20年代,李希焱的儿子李发继承祖业,并先后在香港、江门设厂生产东艺宫灯,产品全部外销。但是,由于社会发展,宫灯市场严重萎缩。2000年后,李发的经营状况更是跌至谷底。即便如此,年过九旬的李发依然没有放弃。2006年,感觉力不从心的他希望能找个接班人,要求是:爱国、爱乡且对艺术有追求。于是,同乡的李仰东成了他的不二之选。

“如果不是他找到我,我可能还在纽约时代广场画画。”李仰东告诉记者,他原是蓬江区水南人,自幼酷爱美术,7岁时,便有作品《公社猪儿多又肥》在《广州日报》刊出。1999年,他们全家移民纽约,在那里,他经常在时代广场帮游客画素描、彩虹画,这种生活非常惬意、自由。2006年,李发找到他时,激起了他心中的涟漪,“老人家把毕生精力都放在了这个传统工艺上,这令我十分感动。”与此同时,李仰东的一些朋友却给他泼了冷水:宫灯,在文化传承方面具有一定意义,但经济价值不大!即便如此,2007年,李仰东依然答应了李发,决定继承东艺宫灯。

“如果我不做,具有上千年历史的宫灯的生产可能会出现断层,我市的传统文化可能又少了一项。”李仰东说,当年他回江门,看到媒体报道部分碉楼荒废的情形时,他感觉非常可惜,他不想让东艺宫灯重蹈这一覆辙。

“圆梦”时苦乐参半

2007年,李仰东接过李发的家当,联系了几名志同道合的年轻人,请教宫灯的制作师傅,共设计、制作出数百款宫灯。此后,他尝试着不断创新,比如,为了防止破损,将玻璃花改成了亚克力,用LED灯替代了白炽灯,把木雕改为现代复合材料,在图案上融入碉楼等江门元素……

“折腾”宫灯七八年,李仰东称“苦乐参半”。受制于观念等因素,宫灯在市场上的表现一般。2009年,他的经营遇到困难,连续两个月都没钱给工人发工资,是妻子从美国寄钱来,才解了他的燃眉之急。

“说实话,我对家人很惭愧,但他们说,不指望我在这边怎样赚钱,而是希望我把宫灯文化传播好。”李仰东告诉记者,他有两个小孩,其中,小儿子在读高中,热爱中国文化,说中国话。参加皇后社区学院亚裔传统月活动时,他带去的东艺宫灯深受同学欢迎,他还会很开心地告诉同学,他的父亲在中国做宫灯。此外,在美国,不时可以看到中文媒体对李仰东的报道,他的家人为之骄傲。

“能为社会点贡献,就是我最开心的事情。”他说,自己最大“乐”事在于:2009年,东艺宫灯被评为市级非物质文化遗产,2011年,更被评为省级非物质文化遗产,同时,自己还被评为了省级非物质文化遗产传承人、工艺美术师。

要生产出最好的宫灯

“我不能在这条路上停下来。”李仰东告诉记者,从2008年至今,他每年都会抽出至少10个月的时间呆在江门,一头扎在宫灯上,作为传承人,他最大的心愿就是为中国侨都“添灯争彩”。接下来,他还准备将宫灯申请为国家非物质文化遗产,也将通过亚洲文化协会、各种展会等推广宫灯文化,还准备启用年轻人,以设计、生产出更加兼具时代特色的产品……

之所以如此“拼”,他说,是为了给包括李发在内的华侨一个交待,也是为了给家人一个交待,还为了兑现自己当初立下的誓言:生产出全国、乃至全世界最好的宫灯,让更多人知道宫灯文化、侨乡文化。

“民族的,才是世界的。”李仰东说,自己的孩子虽然不能回国,但他希望他们能和自己一样,尽力传承中国文化、侨都文化,因为五邑才是他们的根。(文/图 周春锋)