华裔难民家庭:从越南到英国37年的噩梦与重生

中国侨网10月19日电 据英国《英中时报》报道,随着欧洲难民危机的持续,欧盟各国在难民问题上的分歧也越来越明显。上周刚刚结束的英国保守党大会上,内政大臣特丽莎•梅表示拒绝欧盟国家领导人主张的难民配额,声称:“移民威胁英国社会融合。任何国家应该且能承受的移民数量是有限的,英国再过一千年,也不会接受欧盟的移民政策!”

无独有偶,当年的英国首相撒切尔对难民所持的态度与今日的内政大臣并无大异。35年前,面对数百万越南难民,撒切尔也曾向英国民众发出同样的警告:“给这些越南难民安置房?我们就等着街头暴乱吧!”

事实究竟如何呢?难民或者移民来到英国后,是不是如某些英国媒体或政客所言,无法融入英国社会,纯粹成为英国的负担?让我们共同了解一个华裔难民家庭在英国的故事。

越南排华,投奔怒海

“不用诉离殇,痛饮从来别有肠”固然豪迈,却不是史实。

37年前,很多像陈知居那样举家逃亡的越南华侨,此刻都和他们那消失在东南亚海域的船只一起,成了谜。

1978年中越关系中断之后,很多越南华侨被冠以“中国间谍”的罪名,财产被没收,生意被中断,基本的公民权和生活资源也被剥夺。在这股强烈的排华形式下,近25万越南华侨迫切地申请“遣返”,他们中的一部分回去了,而另一部分却遭到了越共的阻拦。直至1978年底,近10万名走投无路的越南华侨不得不跳下大海,到泰国、新加坡、马来西亚等地寻求难民庇护。然而这些东南亚国家很快便关闭了难民通道,1979年初,泰国停止接收越南难民,新加坡和马来西亚也不再允许越南难民的船只靠岸。

1978年的一个夏夜,越南华侨陈知居慌忙收拾了几件衣服,带着一张黑白结婚照,和妻子张玉琼一起,抱着他们刚出生不久的大儿子,连夜逃离了他们在越南海防市的家。一家大小跳进一艘人满为患的轮船,开始了颠肺流离的逃难之旅。

逃亡之路是艰险的,将近50%至70%的船民葬身海底(《越南胡志明潮州义安会馆史料》,2012)。陈知居一家却没有死于海难,也没有落到泰国海盗以及东南亚各国边防武装部队的手里,反而奇迹般地到达了万里之外的英国,并成为英国公民。是什么在这场濒死的棋局里改变了风向?

辗转香港 终得庇护

35年后,陈知居夫妇在英国的家中接受了采访。他俩的家座落在一栋1950年代的政府福利房里,家里陈设简朴,家具陈旧,却一尘不染;五樽摆设在祭祖灵位上的中国彩瓷佛像,也许算得上是唯一贵重之物。

生于1941年的张知居,经历了大风大浪,而今已年过七旬,眼角的笑纹,一条条叠起老实人惯有的憨厚;妻子张玉琼比他小十岁,文静白皙。和那个年代大多数人不一样,他俩是自由恋爱,那张逃难时冒死携带的黑白婚照,静静地摆在餐桌旁的书架上,万岁千山地见证了这段姻缘的至死不渝。

“1978年离开越南后,我们很幸运地搭上了经由福建海域到香港的轮船。当时那个形势真是紧张啊!”提起35年前的那场噩梦,陈知居感概万千:“所有的路都被堵死了,唯有香港,当年的英属殖民地,慷慨地向我们敞开了大门。” 当时英属殖民地下的香港,其难民问题属于外交问题,英国政府不得坐视无睹。在联合国难民组织(UNHCR)的号召下,仅1979年,香港就接收了74,000名越南难民,其中包括不少像陈知居那样的越南华侨。

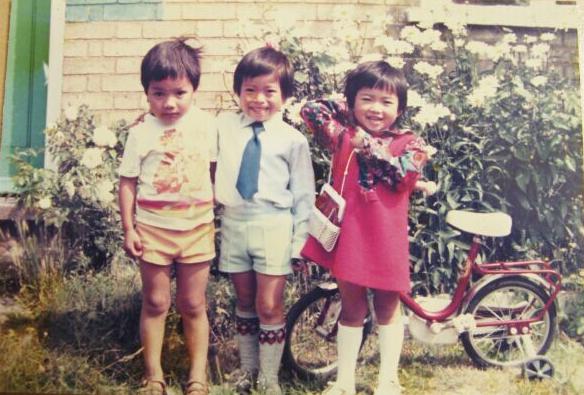

“到了香港之后,我们被安排在九龙湾观塘道50号的启德船民营,在一间狭小的铁皮屋内暂时安身。我们的第一个孩子才八个月大,为了给孩子赚奶粉钱,我每天就在难民区内四处找活干,什么零工都干,能赚一点是一点。就这样在潮湿闷热的铁皮屋里待了一年,那一年有苦有乐,我们的第二个孩子在香港出生了。”

1979年7月,英国政府在日内瓦签署了“关于处理越南难民”的国际公约,其中包括“列香港为第一收容所”。只要到达第一收容所的难民,就可以申请第三国的庇护。于是英国、加拿大、美国等各国政府的难民署,便纷纷派特使到香港接收难民。负责陈知居案子的华人官员,在此政策的鼓舞下,帮他们一家填写了申请到英国庇护的表格,几个月后,他们的申请就通过了。

以“玫瑰“铭记恩情

“1979年寒冬,我们一家到达了希思罗机场。大巴司机、翻译、医务人员、各家慈善机构的义工们早已冒着寒风在机场等候。我们被分配到了英格兰北安普敦郡Kettering难民营,住进了一栋带暖气的楼房里。我们一家人共一个单间,有席梦思和基本的生活用品。我们在那里住了三个月,熟悉环境,学英语。三个月后,我们被告知,给我们的安置房已经准备好了,在剑桥市!就是你看到这栋房子,我们搬进来之后,就没有离开过。三十多年了,在这里我们生下了第三个孩子,我的小女儿。记得她出生那天,我因为要在家带两个儿子,不能去医院,于是只好在家苦等。快到子夜的时候,突然听到敲门声,说起来像电影一样,连我自己都不相信,原来是我们这一区的警察,兴高采烈地赶来报喜,恭喜我添了一个千金,母女平安!英国政府和人民的恩情,我无以回报,便为女儿起名为‘玫瑰’,英国国花。”

夫妇俩在花园里种满了感恩的英国玫瑰,然而他俩也许不知道的是,在这场国际大救援的背后,是一场今天看起来,我们再熟悉不过的意识形态斗争。

用事实否定意识形态偏见

一份2009年发布的唐宁街报告透露(National Archives),当年的英国首相撒切尔对难民所持的态度与今日的内政大臣Teresa May并无大异。

35年前,撒切尔也曾向英国民众发出同样的警告:“给这些越南难民安置房?我们就等着街头暴乱吧!”她又说:“如果这些难民来自罗得西亚,波兰或者匈牙利,我就不会如此坚决地反对了,因为他们看起来(比那些越南人、越南华侨)要更容易融入英国社会。”她甚至提议和澳大利亚政府合资,在印尼或菲律宾买一块空地,把越南难民赶到那里去。因担心这些难民会在空地上发展成一个“有竞争力的对手”,提议立刻遭到了李光耀的否决(2009.12.31《卫报》)。

撒切尔之所以后来极不情愿地同意接收10,000余名越南难民及越南华侨,是因为当年的外交大臣Lord Carrington在香港亲眼目睹了难民们的悲惨困境,于心不忍;而当年的内政大臣William Whitlaw则提出,如果英国不接收这些难民的话,会影响英国在联合国的形象。此外,民意也起了强大的作用。

到达剑桥后的第一个月,陈知居便在一家英国人开设的建筑公司内找到了工作,原本在越南便是建筑工程师的他,很快掌握了英文,并重新获得了用武之地。每个月,他按时交税交房租,1980年代的福利房租金大约为40英镑一周,多年来数次上涨,他亦未耽误过。他不但靠自己的劳动养育了三个孩子,孩子们还很争气地考上了大学,说地道的英语和广东话,成家立业,且目前全都是英国的纳税人。作为第二代移民,他们的生活方式和价值观念都非常英伦化,二儿子还娶了英国媳妇,生下了漂亮的混血儿。退休后的陈知居靠微薄的退休金生活,却并不懒惰,曾每天坚持到Oxfam做义工,直到近年才留在家里,帮着孩子们照看孙儿。(王梆)