揭露侵华日军暴行 今天,让我们怀念张纯如

中国侨网12月13日电 题:揭露侵华日军暴行,她用全身力气捍卫历史真相…今天,让我们怀念张纯如

“我曾认真生活,为目标、写作和家人真诚奉献过。”

——张纯如

2019年12月13日是第六个国家公祭日。每年的这一天,对全国人民来说都是一个沉重的日子。1937年12月13日,南京沦陷,侵华日军在南京及附近地区进行了长达6周的大屠杀,遇难人数超过30万,惨绝人寰。

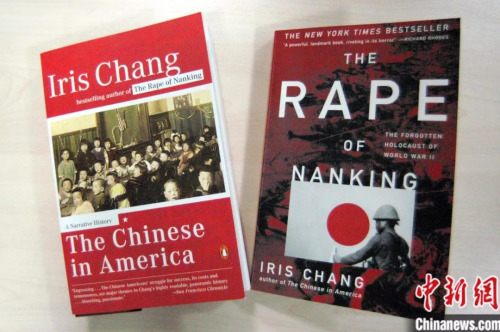

在对南京大屠杀的研究中,美籍华裔作家张纯如(Iris Chang)的名字无法绕过。她曾出书讲述南京大屠杀,揭露了侵华日军的暴行,获得国际关注。遗憾的是,2004年11月9日,张纯如在美国自杀身亡,年仅36岁。

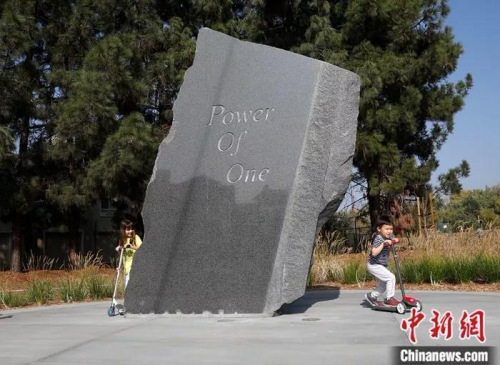

2019年11月9日,也是张纯如去世15周年这一天,美国加利福尼亚州圣何塞“张纯如公园”揭幕。张纯如的母亲张盈盈向各界致谢,并表示张纯如有着“一个人的力量可以改变世界”的信念,这种信念鼓励年轻人不要放弃梦想。

“纯如小时候常常问我们:你们在我这年纪的时候在干嘛?我跟她说,日军飞机常来轰炸,我曾亲眼看到很多同胞死去。”

——张纯如父亲张绍进

历史的伤痛并不会随着时间流逝而消失。

1968年,张纯如出生于美国的一个华裔家庭。祖父是抗日将领张铁君,父母亲是哈佛博士。儿时常常父母谈起抗战往事,这也为张纯如打开了通往那段悲壮历史的一扇门。

早年间,张纯如的父母在美国办了一所中文学校,母亲担任了第一任校长,因此她从小就对中国十分感兴趣。“虽然纯如没有经历过那场残忍的战争,也出生在美国,但是她始终认为自己的根在中国。”张纯如母亲张盈盈说。

据张盈盈回忆,张纯如初入大学时学的是计算机专业,但是她从小就对写作感兴趣,大三时不顾老师劝阻,毅然转入新闻系就读。大学毕业后,张纯如成为了一名媒体人,曾先后为《芝加哥论坛报》、《纽约时报》、美联社撰稿。

“我和她的父亲也劝过她,太累了就不要写了,不要太辛苦。但是她就是很有激情,是说到做到的人。有些人注定一生为他人而活。”

——张纯如母亲张盈盈

张纯如的父亲张绍进没料到,过去无意间与女儿提到的抗战逃难故事,会让她后来对那段历史产生强烈兴趣。

1994年,张纯如参观了南京大屠杀图片展,受到了强烈的触动,从此开始调查南京大屠杀。“纯如的中文掌握得不是太好,我帮她翻译了很多中文的材料,她在美国搜集材料时,因为没钱,还曾寄住在一位华裔教授家里。”张盈盈说。

调查中,张纯如发现日本一直在扭曲、淡化南京大屠杀的存在。根据BBC调查,在日本文部省审定的整本357页的历史教科书中,记载1931年至1945年的内容仅19页,而“南京大屠杀”及“慰安妇”都只有1行,还是在“附言”中。

尽管面临诸多困难,但张纯如向世界披露南京大屠杀真相的决心并没有受到影响。1995年7月,张纯如前往南京。25天的时间里,她基本上每天工作10小时以上,拍下大屠杀遗址、纪念碑,寻访了多位幸存者。

研究过程中,张纯如也促成了《拉贝日记》、《魏特琳日记》的发现。这两本日记最终与她所撰写的书籍一起,成为揭露侵华日军在南京实施暴行的铁证。

1997年,《南京大屠杀》一书英文版在北美地区出版,一经面世就引发了西方社会的强烈反响,登上《纽约时报》畅销书榜,蝉联榜首长达三个月。几十年前的黑暗历史像一块投进湖面石头,张纯如长久以来的平静生活终究被打破了。

“墓碑上写着:Iris Chang,挚爱的妻子和母亲、作家、历史家、人权斗士。我们会选一张纯如的照片镶嵌在碑上,以后我们的儿子就可以看到妈妈的面容。”

——张纯如丈夫道格拉斯

“在一次采访回来的路上,张纯如曾郑重地说,等到这本书写完出版后,她将去学法律,将来代表幸存者与日本打官司,以得到日方的赔偿。” 曾陪同张纯如调查的杨夏鸣回忆。他认为自己从事南京大屠杀研究,与张纯如的交流不无关系。

2001年9月,美国旧金山举办学术研讨会,张纯如第一个上台演讲。期间,曾有两名日本人站起来发难,提出了所谓的“疑问”,被张纯如据理驳斥,到会的许多专家学者也站在她的一边批驳日本人。最终,两个日本人理屈词穷,匆忙逃离了会场。

在《南京大屠杀》出版后,张纯如应邀到各地巡回演讲,也结识了各种不同背景的华人。而华人在美国的种种遭遇,再度激发她的义愤。2003年,《美国华人史:19世纪至21世纪初,150年华人史诗》出版。

谁也没料到,这是张纯如的最后一本书。

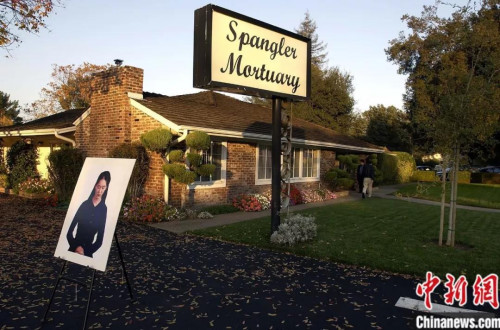

在写作第四本书的过程中,张纯如患上了抑郁症,曾一度不得不住院治疗,此后一直承受着抑郁症的折磨。2004年11月9日,张纯如在美国加州开枪自尽,年仅36岁。

“手枪是她自己买的,遗书是用电脑写好,打印出来的。”张绍进说。事发后,家人才知道张纯如买了枪。在美国买枪需要两个星期的登记时间,所以其实早在自杀前的两个星期,张纯如就做好了准备。

许多学者认为,从《南京大屠杀》到她第四本书写作的美国二战被俘军人受日军虐待的历史,都是尽显人性恶劣、残忍血腥的历史,而这些内容或与张纯如的病因不无关联。

“她想撑起整个的天空,但她的战场无涯,敌人难数……她牺牲了自己。”

——美国《侨报》

张纯如并不是唯一研究南京大屠杀的学者,但她的努力受到了许多人的肯定。2005年,在征得张纯如家人同意后,中国人权基金会为张纯如制作塑像,并安放在南京大屠杀纪念馆内。

2007年12月16日,《南京大屠杀》一书日文版在日本出版发行,译者巫召鸿为日本华侨后代。

2015年10月,联合国教科文组织公布了2015年入选“世界记忆名录”的项目名单,“南京大屠杀档案”入选。

2017年4月7日,坐落在淮安市淮阴区古淮河北岸的“张纯如纪念馆”正式对外开放。

近年来,越来越多的人开始关注南京大屠杀,日本一些知名人士也纷纷公开发声,为南京大屠杀忏悔。

日本老兵东史郎出书,以亲历者视角讲述了日本军队二战期间的暴行;日本前首相鸠山由纪夫参观南京大屠杀纪念馆,并为大屠杀道歉;日本作家村上春树在作品《刺杀骑士团长》中承认南京大屠杀,并谴责大屠杀罪行……

岁月流逝,南京大屠杀幸存者在世的越来越少。截至11月29日,“哭墙”上已经刻了10665个确认在南京大屠杀中死难的同胞的名字。12月5日,又一位南京大屠杀幸存者金茂芝离世,目前登记在册在世的幸存者只剩78人。

太多人直到去世,也没等到日本政府的道歉。

今天,我们缅怀死于南京大屠杀的30万同胞,不是为了仇恨;我们纪念张纯如,也不是为了延续悲伤。铭记历史,才能更好地展望未来;居安思危,才能不辜负前人的努力。

今天的和平来之不易,在这个特殊的日子里,让我们再次向张纯如致敬!

(来源:中国侨网官方微信,作者:刘立琨,ID:qiaowangzhongguo;素材来源:人民网、中国新闻网、新华网、现代快报、美国《侨报》、美国《世界日报》等)