——访清华大学教授崔国文

崔国文是清华大学继续教育学院副院长,眼下正忙着开学。

当年52名改革开放后首批赴美访问学者中,崔国文是最年轻的一位,今年也63岁了,仍在紧张工作,这是该批学者的常态。他说:“我在清华讲课,也到各地讲课。在教学中感受社会对我们需求的快乐。”

读书是他的另一大快乐。“我一直保持着青年时期读书的热情,只要有空,每天都要看几个小时书,最好是新书,要跟上这个时代的步伐。”崔国文说。

机遇永远向着有备者招手

在当年那个52人的团队里,崔国文是唯一没有接受完整大学教育的人。他在1965年从上海考入清华大学,只上了一年课就遇到了“文革”,因此无法继续他的大学生活。

崔国文回到上海,在家中等待复课几乎两年。就在这两年中,尽管“读书无用”论流向社会的每一个角落,他却将大学的课程都自学了一遍,而且刻苦学习英语。回顾这段经历,崔国文说:“当时就觉得知识是有用的,不能把时间白白耽误。”

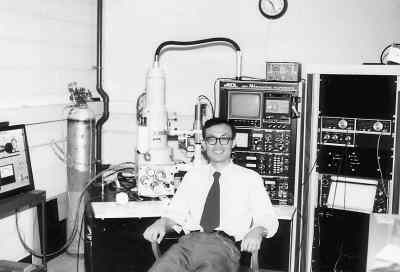

“文革”后期,崔国文回到学校留校任教,由于自学充实了自己,他站到清华的讲台上,充满了信心。不仅如此,知识还将崔国文推向了科研第一线。因为从事的是特种陶瓷材料研究,他于“文革”后期参加了研制新能源灯的工作,北京街头的新一代路灯——高压钠灯在崔国文参加的小组中诞生,这种灯的核心部件——灯管就是特种陶瓷做成的。

理论知识加上科研实践,崔国文不断在向前走。正在这时,高考恢复了,崔国文给踏进清华园的77级大学生讲课。紧接着邓小平作出恢复大规模派遣留学生的重大决策,崔国文报名参加了出国留学公开选拔考试。“清华大学考场就设在主楼后大厅,参加考试的人黑压压一大片,都是一时之俊。”崔国文说。

在这场考试中,崔国文脱颖而出,他觉得考试难度不算很大,尤其是英语口试,他的成绩相当不错。在这个时候,他从内心深深地感谢自己在艰难的日子里对知识的信赖和追求。