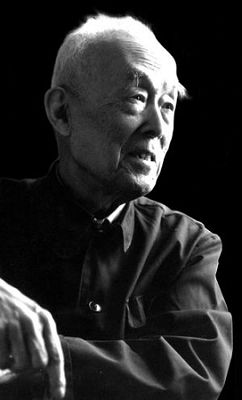

北京大学资深教授、东语系创办者和中国印度学、梵文学的权威学者季羡林先生去世以后,国内媒体有不少报道,其规模堪称空前,反映了季先生在学界以外的崇高声望。同时,季先生生前的好友和弟子、学生,也在报刊杂志上发表了许多回忆文章,怀念季老的学问和人品,读来十分感人,深为中国学界失去这样一位大师级人物而感到痛惜。季先生去世的同一天,中国宗教学、哲学界的权威学者任继愈先生,也告别了人世。有人将他们两位的离世,视为一个时代的结束。的确,季先生和任先生,都堪称是五四学生辈的佼佼者,亦是五四这个时代的最后传人。他们的离去,标志近代中国文化史上的一页,已经永远离我们而去了。因为季、任两先生在求学的时代,曾亲炙近代中国历史上独特的一代学者,如胡适、傅斯年、陈寅恪、吴宓等,他们因缘际会,不但在幼时受过古典文化的熏陶,而且在成年以后,又受过西方学术文化的训练,虽然立场有显著的不同,但都有意在两者之间融汇沟通,因此成就非凡、史上罕见。季、任两先生和其他与他们同辈的人物能站在这些文化巨人的肩膀上,涵养学问、推陈出新,建立他们的专攻,确立他们的专长,以致青出于蓝,是他们这一代人的幸事,更是中国文化的幸事。

有趣的是,就季先生的学术地位而言,媒体与学界同仁的看法,却并不十分一致。前者对季老,一般称他为“国学大师”,而季老的同事、弟子的怀念,则似乎不常用这样的赞语。更值得一提的是,媒体对同一天去世的任老,却不愿冠之以“国学大师”这样的称号,仅称之为“著名学者”,以致因此有人为之抱不平。笔者此处无意比较两位学者学识之高下,只是想就媒体所封给季羡林先生的“国学大师”称号,再略发一些议论,请方家读者、特别是熟悉季老的学人指正。

我想季老的同事和弟子,在撰写怀念文章的时候,比较谨慎使用“国学大师”的称号,应该有多种原因,而其中之一,也许就是季老本人,对此赞誉并不认同。他曾经这样说过:“环顾左右,朋友中国学基础胜于自己者,大有人在。在这样的情况下,我竟独占‘国学大师’的尊号,岂不折煞老身!为此,我在这里昭告天下:请从我头顶上把‘国学大师’的桂冠摘下来。”季老的语气,十分认真,并不像是自谦,而就季老的为人来看,他也不会故作矫情,所以我们就有必要做一些深究。事实上,在他“昭告天下”、坚辞“国学大师”之前,季老还特意做了这样的说明:“说到国学基础,我从小学起就读经书、古文、诗词。对一些重要的经典著作有所涉猎。但是我对哪一部古典,哪一个作家都没有下过死功夫,因为我从来没想成为一个国学家。”

季老去世虽然没有几天,但网路上就他是否是“国学大师”,已经有不少讨论,其中有人指出,季老算不上国学家,因为他在所谓“国学”方面,建树并不多。这样的观察,自有其道理,因为季老治学的重点,的确以印度学和佛学为主。就佛学而言,自汉代以来,已经逐渐成为中国文化的有机成分,但季老的佛学研究,则又侧重其原始的状态,也即印度佛学为主,并不专注中国的佛学。其实,从上引季老的言语中,已经可以看出,他自己的态度十分明确:他“从来没想成为一个国学家”。而且如果让季老本人就“国学大师”的归属做一选择,他或许会将此封号赠给任继愈先生,因为在北大成立国学研究所的时候,任先生也应邀同台发言,而季老前言所谓“环顾左右,朋友中国学基础胜于自己者,大有人在”,其中就包括了他的老友任继愈先生。与季老相比,任老在“国学”方面的著述,不但数量众多,而且涉猎范围极广,在哲学、宗教、文献学等好多方面,都有不小的建树,其渊博学识,在当今学界,罕有其匹。