文、图/ 肖 和

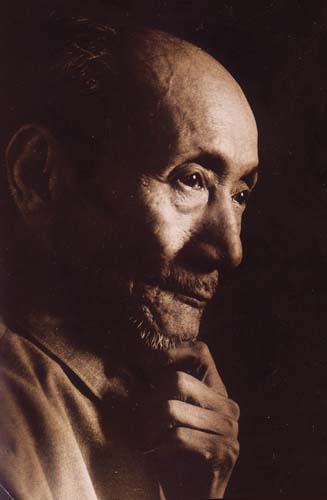

2009年4月3日,“民生•生民”——现代中国水墨人物画学术邀请展举办隆重的开幕式,一千多名观众将中国美术馆的大厅围得水泄不通。观者有从全国各地闻讯而来,还有从海外赶来,他们都想亲自目睹整整一个世纪都在感动着人们的《流民图》。这幅堪称中国美术馆镇馆之宝的反战爱民巨作,在这一天显得格外庄严,那暗黄色的高丽纸上发霉的斑点、那残缺的痕迹与画面上坍塌的残墙都在静静诉说着70年前中国历史上最惨痛的那段岁月。一些老人在大画前落泪了,一些年轻人在大画前肃然起敬。他们也在默默怀念《流民图》的作者,20世纪中国画坛的一代巨匠——蒋兆和先生。他是中国现代水墨人物画的开山鼻祖,创作的《流民图》等一系列反战作品为现代中国水墨人物画在反法西斯战争的世界艺坛上确立了崇高地位;他的艺术变革为中国水墨人物画由古及今的转换,为当代水墨人物画多元化发展奠定了宏基。他关注民生,“为民写真”的精神感动了一个世纪的人们。

川娃子闯进大上海,生活大学中练就过人技艺

公元1904年4月3日,一个名叫蒋兆和的川娃子,诞生在重镇泸州一个没落秀才的家庭里。几间破败的木屋,虽然阴暗潮湿,也算得是书香门第。蒋家从此有后,当然要把所有的希望寄托在这春苗之上。读四书五经、攻《史记》、《资治通鉴》,背诗词歌赋、习字绘画,在蒋兆和幼小的心灵里就种下了艺术的种子。

泸州作为三江汇合之地,那往来穿梭的白帆似乎把山外的一切文化都沉淀在这盆地中浓浓的酒坛里,飘溢出优雅的墨香。集市上热闹非凡,茶楼外“龙门阵”听客熙熙攘攘。兆和好奇地游历其间,他听说有画像人用碳精粉描摹作画,产生极大的兴趣,也仿效之。他曾回忆“当时用擦炭画法给人写照很时兴,后来一位本家叔叔不知从哪儿打听到这种绘画的方法,就告诉我说要用炭精粉和削尖的笔在橡皮纸上作画。我没办法搞到炭精粉,就把燃烧着的大蜡烛对碗一熏,把碗中浓黑如墨的烟灰当炭精粉用,经此一试还可以,就开始动手给左邻右舍的朋友画起像来,同时也临摹一些山水花鸟画。泸县有一个春荣照相馆,知我能画,就同我联系为其修补布景,最初把锅底、胭脂对胶来修补,效果还好,掌柜的很满意,又要求我给他画些照相背景,记得我画的竹石云雾,虚虚实实模模糊糊,灯光照耀下效果尚佳,他也很满意。我因此获得一些报酬来添补家用。”

穷则思变。也许是天赋使然,思变,驱使着年仅16岁的蒋兆和怀揣借来的50元路费,随着江上涌动的潮水,随着辛亥变革的脚步,加入到20世纪初中国第一批数百万从乡村流入城市谋生的“打工仔”的行列中,他怀着对春天的美好憧憬,闯进当时亚洲最繁华都市大上海,向着更广阔的天地敞开了心扉:“余命属龙,云则升天,水则入海,可以翻天覆地,腾降自如,于是吞吐大荒焉。”

上海,确实成为蒋兆和“升天”“入海”“腾降自如”之地,也是他求学未成的社会大学。虽然刚开始的上海岁月里,少年蒋兆和便饱尝忍饥挨饿的滋味,有时甚至于露宿街头。但凭着画炭像的本事,蒋兆和很快就在当时最时尚的先施百货公司找到装潢设计的工作。他大胆创新,把中国字也写成像洋文那样的美术字,制成广告牌陈列在公司门前,来吸引顾客,结果成效显着。此举也算开一时风尚,从此中国美术字开始遍地开花。蒋兆和后来又进入新新百货进行专门的橱窗装帧设计,在广告设计、图案、装饰画里开始了他艺术生涯的青春期。

当时的上海各种文艺思潮都分外活跃,年轻的蒋兆和被深深的吸引到其中。中外画家的美术展览,各类世界美术名作的画册极大开阔了他的视野,16世纪的文艺复兴赋予他人文思想,19世纪的批判现实主义又给予他敏锐的目光。蒋兆和不再满足于碳粉画带来的愉悦,愈发感到其表现力的贫乏,他不断通过自画肖像来练习表现技巧,也开始借鉴西方美术技法,并尝试油画创作和雕塑。晚年的蒋兆和在回忆录写到“我是没有进过美术学校的人,也没有经济条件去接受正规的美术训练,所以全靠自己的努力奋斗。这点上可以使用社会生活的大学这个字眼,我上的正是这样一所大学。”

徐悲鸿引领下走向成熟,传统水墨人物画的现代革新

1928年,对于年轻的蒋兆和来说,是他一生中的转折之年。他在商务印书馆外交博士黄警顽那里结识了徐悲鸿,之后爱才如命的徐悲鸿便请蒋兆和留住于南京大学他的画库里长达两年,而后,又留于家中数月。蒋兆和有幸观摩徐悲鸿作画,并饱览他的收藏,两人还一起畅叙中国画业的前程。在恩师的引领下,蒋兆和从萌动开始走向成熟。1929年,25岁的蒋兆和带着极富浪漫色彩的两张人体变形图案画参加了第一届全国美展。他的前卫画风在众多才子之中脱颖而出,被南京中央大学美术系看中,一举成为中央大学助教。后经徐悲鸿介绍,又成为上海美专的素描教授。

然而,一个画家的成熟,往往是以痛苦为伴的。尤其是人物画家,对人的关注,对人文的思考,就会使命般地负重一生。20年代的中国,新旧势力激烈碰撞着,贫苦的中国民众在封建与殖民的双重重压下抗争着,蒋兆和亦在其中。他抱着求学、谋生、为艺术而艺术的那份纯真,在大上海灯红酒绿花花世界的背后,深深触摸到生活残酷与寒凉。蒋兆和与数不清的棚户区的贫民一样,经历过乞讨、失业……他理想的明媚王国与现实的黑暗每时每刻都在猛烈地冲突,他说:“灾黎遍野,亡命流离,老弱无依,贫病交集,嗷嗷待哺的大众,求一衣一食而尚有不得,岂知人间之有天堂与幸福之可求哉?选但不知我们为艺术而艺术的同志们,又将作何以感?作何所求?于是我知道有些人是需要一杯人生的美酒,而有些人是需要一碗苦茶来减渴。我不知道艺术之为事,是否可以当一杯人生的美酒?或是一碗苦茶?如果其然,我当竭诚来烹一碗苦茶,敬献于大众之前……”蒋兆和开始将笔触对准他身边的贫民,与他们同呼吸,和他们挣扎的命运一起脉动,以写实主义的技法表现劳苦大众的悲惨命运和他们内心的苦痛。1929年,他的处女作油画《黄包车夫的家庭》展出了。它的问世立即在美术界产生轰动。徐悲鸿说:“时代在变化,艺术也应该随着时代发展。像你这样从真人写生出发的,在中国还少见。”这幅充满殖民地色彩表现高楼下贫民窟生活的画作标志着蒋兆和从“为艺术而艺术”转到“为人生而艺术”的理念变革。如此变革,也开启了蒋兆和艺术创作的全盛时期。从此,他把自己用心绘出的画作当一杯苦茶,奉献给饥渴的人们。