珍贵展品亮相中印尼社会文化关系档案展 再续海丝缘

6月20日,北京首都博物馆圆形展馆二层F厅,一封封泛黄的福建侨批静静地躺在展柜里,讲述着一个个感人至深的故事,流淌着海外游子赤诚的爱国爱乡情。

为期9天的中印尼社会文化关系档案展甫一亮相,不同肤色、不同语言、不同年龄的人们,便相约来到这里,聆听侨批史,感受华侨情,再续海丝缘。

据福建省档案局副局长马俊凡介绍,本次展览共分三部分,“丝路帆远、异国谋生”,展现了华侨华人沿海上丝绸之路在印尼落地生根的历史印记;“海上批路、汇通天下”,从侨批溯源、递送、作用等方面全方位再现了珍贵的侨批档案;“海邦剩馥、记忆永存”,展示了华侨华人将家乡的生活方式、风俗习惯、文化教育等带到侨居地的融合轨迹。

家书封封抵万金

“自恨命世逼人之故,母子分东西,未得左右奉侍,难免不孝之罪,深望苍天眷佑。必须请医治疗,谅必早痊可望也。顺便奉上大银20元,如到查收,中拨出2元交猷中叔,又2元猷正叔,又2元连叔,又2元爱礼叔,望代询列位叔台,必须道意……”这是1921年华侨谢再考寄给母亲的侨批,信中提及生意难做,知道母亲染红疾,心酸不能服侍,寄银并嘱分发给4位叔叔,思亲之情跃然纸上。

同样,1940年印尼垄川华侨黄芳顶寄给漳州的侨批中,与胞兄黄芳埭和父母“见信如晤”,商量购置田产和女儿婚姻等事宜;1934年印尼泗水华侨郭溪泉寄给泉州浮宫城内社妻子何氏的信中,特别叮嘱家中小孩要及早入校读书,否则会变成无用之人。

“华侨在印尼谋生,思念家乡和亲人,将积攒的钱款寄回家乡,并附上书信,于是便产生了‘信款合一’的特殊家书——侨批。”马俊凡说。

“番平若是真好赚,许多人去几回转。都是家乡环境逼,只得出门渡难关。”一首闽南民谣唱出了当年华侨华人的心声。在那个交通和通信不发达的年代,侨批既是华侨联系亲人、缓解乡愁的唯一办法,也饱含血浓于水的家国情怀。

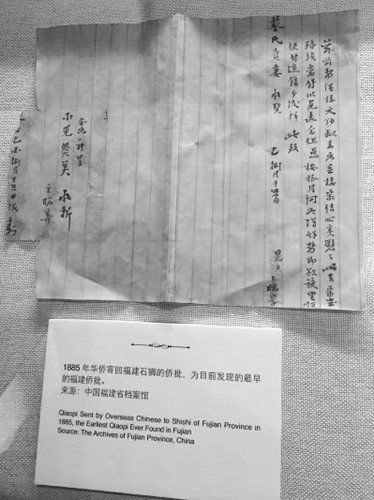

中印尼两国友好交往的历史源远流长。据现存档案记载,早在18世纪80年代(清乾隆年间),印尼吧城(今雅加达)华人公馆的《公案簿》就有了相关侨批的记录。

一纸侨批写诚信

早期的侨批由水客递送。随着侨批业发展,批局遍布于中国侨乡及海丝沿线国家和地区,构成了庞大的海内外侨批经营网络。批局递送的侨批数量巨大,仅1947年至1949年往来于福建与印尼两地的批信数量就达40多万封,其中最出名的当属郭有品天一信局。

展馆内,在郭有品天一信局遗址及创始人郭有品、总局印章的展板前,不少人驻足观看。

清光绪二十二年(公元1896年),漳州龙海市角美镇流传村村民郭有品把“天一批郊”正式注册为“郭有品天一信局”时,或许不会想到百年之后,这些替海外华人华侨寄回国内的书信和汇款,会作为侨批档案内容,并入选联合国教科文组织世界记忆名录。

“郭有品从做客头走单帮到创办天一信局,再到专业化分工的商业运作,进而发展成为闽南最大的民间侨批信局,这与其诚信故事紧密相关。”马俊凡说,郭有品讲诚信至今还为人津津乐道。

在一次运送侨汇的途中,水客郭有品乘坐的轮船遭遇台风沉没大海,所幸他被同乡救出,但所带侨批深埋浩瀚之海。为了解送侨批款项,他变卖了田物,换成洋银,凭借衣袋中幸存下来的几张名单及款项,一一赔偿给侨眷。此事传开后,“天一批郊”名声大噪,享誉闽南侨乡及东南亚各地。1901年郭有品去世后,他的后代秉承诚信精神,将其名字刻在信局戳内以作为信局宣传。

“诚信是金。郭有品天一信局,生动诠释了福建人走四方,以诚立身、守信践诺的精神风貌。”前来观展的印尼留学生吴新宇夸赞道。

真实再现海丝情

近200件珍贵的展品中,除了侨批,还有信件、照片、文件、报告等。印尼国家档案馆展出的关于印尼棉兰地区侨领、商人张阿辉的展品引来不少观众关注。

第78号展品是一张批复函,1912年荷属东印度殖民政府总督函告许可张阿辉在东苏门答腊布赖延岛进行石油钻井。

作为中国人在北苏门答腊取得成功最具代表性人物,他在北苏门答腊省建立了一大片的种植园,对当地经济发展影响很大。

“两地书信两地情,这些档案不仅见证了中印尼的交流互通,还真实反映了两地的社会生活和风土人情。”国家档案局局长李明华说,数百年来,满载着商品和旅客的帆船往来两国之间,互通有无,传递友谊。海上丝绸之路将两国紧紧联接在一起。

印尼国家档案馆穆斯塔瑞·伊勒万馆长说,印尼国家档案馆展出了中国人在努山塔拉群岛(今印尼)生活的各种档案,反映了中国人在苏门答腊岛、婆罗洲和爪哇岛以及印尼其他岛屿上的生产生活等情况。这些档案真实记录了中国人对努山塔拉群岛的经济、基础设施、教育、文化以及其他领域所产生的重要影响,特别是反映了移民与当地之间文化的相互交融,见证了印尼多样性的历史。

“印尼目前有2100万华侨华人,其中70%是闽籍。”印尼驻华大使苏更·拉哈尔佐说,福建与印尼历史渊源、文化联系深厚。“一带一路”建设为印尼和中国带来更多合作空间。

让侨批走出侨乡

有关印尼华侨巨贾黄奕住的展品,成为年轻人的最爱。

在一份1925年的招工简章中,黄奕住成立的漳州通敏电话公司招考女司机练习生,再现侨胞给家乡带来了现代的通信手段和管理方法。

事实上,年轻人关注从泉州走出来的华侨黄奕住,主要是因为他是知名慈善家和爱国人士,曾对厦门大学、新加坡华侨中学、复旦大学等捐赠巨资。

侨批盛行于清末民国时期,直至1979年侨批业归口中国银行管理,历时近两百年。这些历经百年的海外华侨华人与国内眷属的跨国两地书,是中国国际移民及其眷属共同形成的不可再生的集体记忆,也是海上丝绸之路的重要历史见证。

“从本次展出的福建侨批中,我们可以看到闽籍华侨华人所产生的移民流、金融流、商品流、文化流在侨乡和侨居地的集散,体现了华侨华人百多年来在海丝沿线国家和地区开发和发展中的积极作用。” 马俊凡说。

国家档案局重视发挥福建侨批服务“一带一路”建设的作用,并将其列入我国与东盟国家档案文化交流项目。此次展览依据《中华人民共和国国家档案局与印度尼西亚共和国国家档案馆2015—2018年档案合作执行计划》,根据双方协商,展览继2016年12月上旬在印尼首都雅加达首展后,如期在北京展出。

“闽籍海外华侨华人是海上丝绸之路的重要参与者、建设者和见证者,他们虽身居海外,但心系家人,情系故乡。”马俊凡说,为唤起新华侨华人、华裔新生代对国家的认同,福建省档案局积极打造福建侨批文化品牌,努力让侨批真正走出侨乡,先后赴海丝沿线国家近20个城市举办福建侨批档案展,开展档案文化交流活动,增进了与海外华侨华人的情感和文化纽带联系。