工商执照“10101”背后 温州摆摊少女的尊严史

原标题 工商执照“10101”背后 温州摆摊少女的尊严史

物以载情,物以载道。

物件和品牌的价值不只在商业,它更是种情怀,凝结着中国人的情感与记忆;也是一个个载体,承载着中国改革开放40年来的巨大变迁。

林林总总的物件在令人们的生活由黑白变为彩色的同时,也蕴含了深刻而富有意义的改革话题。

没有住房制度破冰,就不会有第一栋商品住宅楼;没有消费方式革新,就没有中国第一张信用卡的诞生;没有民营经济的春天,就不会有联想电脑、TCL等品牌的横空出世;没有对外开放,也就没有皮尔卡丹、松下、IBM进入中国……

即日起,新京报推出大型策划专题“改革物语”,通过讲述那些具有改革意义的物件与品牌的故事,展现它们在整个改革开放背景下的改革历程,以及未来的改革之路。

在车水马龙、郁郁葱葱的温州市人民西路254号,温州市华妹服装辅料有限公司牌匾下,蓝底白字清楚标记着,这是“中国第一个个体工商户”。

这家公司的董事长正是全国第一份个体工商营业执照的持有者——章华妹。改革开放之初,她只是一个家里穷到几乎吃不上饭,被迫摆摊做生意并备受冷眼的温州少女。1980年12月,从一张编号10101的工商执照开始,包括章华妹在内的个体户第一次拥有了尊严。

而对于温州市工商局前副局长陈寿铸来说,为包括章华妹在内的1844人发放全国第一批个体工商营业执照,也是他一生最为荣耀的事件之一。

改革开放将两人的命运连在一起,也改变着此后千千万万经商创业的中国人。

睹物

章华妹:个体户“持证上岗”第一人

她激动又惶恐。激动于有机会“抬起头”做生意;惶恐于政策某一天发生变化,申请表上的每一笔都可能在日后给自己带来麻烦。

1979年,温州人章华妹17岁。兄弟姐妹7人,父母的工资加起来50块钱,要养活一大家子。“实在是穷,爸爸建议我,不如做点小生意吧”。

为了糊口,章华妹在家门口前摆起摊子,贩卖小商品,贵的有1毛5的儿童手表,便宜的有几分钱的纪念章、橡皮筋。

在当时的温州街头,章华妹不是第一个生意人,在最繁华的解放北路,一整条街都是像她一样摆摊的商贩。

那时摆摊一个月可以赚十几块钱,和国企上班的员工差不多,甚至有时还能超过,但在外人眼中,她依旧是“投机倒把”的商人,备受歧视。章华妹回忆,曾经有朋友和同学知道她摆摊后,“从路口迎面走来,就会走到马路另一边”。

除了被人看不起,最担心的是被“打击投机倒把办公室”的人没收商品,甚至抓进去。

1980年,改变章华妹命运的齿轮缓缓转动。这一年,温州开始试发行个体经营营业执照。

“你们现在可以去市工商局填申请表,领张营业执照,以后就不查你们的摊子”,章华妹还记得那个炎热的夏季,7月的一天,有几个政府工作人员来到她的小摊前,通知她可以申请“持证上岗”。

章华妹激动又惶恐:她担心政策发生变化,申请表上的每一笔都可能给自己带来麻烦,可是,能光明正大“抬起头”做生意的吸引力太大了。最终,她带着已经拍好的个人照,填了申请表。

当年12月11日,章华妹被通知来到市工商局,从时任工商局个体经济管理科科长陈寿铸手中领回了一张营业执照。

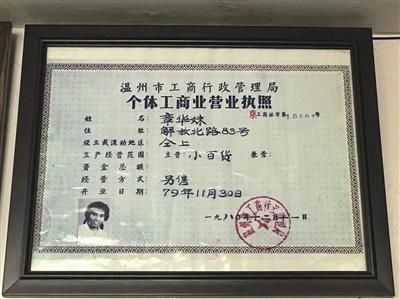

“工商证字第10101号”,这是章华妹领回的营业执照上,用毛笔书写的字样。执照上还标明了领证人信息,包括“姓名:章华妹;地址:解放北路83号;生产经营范围:小百货;开业日期:1979年11月30日”。

这份加盖着温州市工商局鲜红印章的证书,成为中国改革开放后的第一张个体户营业执照,象征着章华妹成为了全国首批1844户“持证上岗”的个体户中的第一人。