高罗佩收藏文物展亮相重庆 两把古琴70年后再聚首

这是一把通体漆黑的古琴,在离开故土近70年后,从荷兰跨越万里回到家乡,回到了它的主人高罗佩生命中最重要的地方——重庆。荷兰人高罗佩抗战时期曾在重庆担任外交官,他对中国文化有很深的了解,和很多中国名人、学者都是好朋友。在重庆期间,他开始撰写《狄公案》,并将狄仁杰的故事介绍到西方。

21日,“巴渝旧事君应忆——荷兰高罗佩家族捐赠高罗佩私人收藏文物展”将在重庆中国三峡博物馆拉开帷幕,它将在博物馆新增的常设展厅永久免费开放。

两把松风古琴再聚首

琴身通体无断纹,琴额上装饰有一个椭圆形琥珀浮雕狮子,琴底项部刻篆文琴名“松风”,龙池下阴刻填红篆书方印“中和琴室”,纳音上阴刻填墨隶书“大清光绪四年晋熙刘氏子又仿制”。

这就是西方著名汉学大师高罗佩一生中最为珍爱的松风古琴,它随着高罗佩辗转中国、日本、印度、美国、黎巴嫩、荷兰,与高罗佩形影不离,而鲜少有人知道,这把古琴原本是姊妹琴,它的姊妹属于民国时期重庆琴家杨少五,琴名同为“松风”。

分别两地的姊妹琴,不想时隔近70年后,它们的主人和主人的后人,不约而同地将它们捐赠给了三峡博物馆,让两把姊妹琴终于有机会再次聚首。

据三峡博物馆展览策展人张莉介绍,属于高罗佩的那把松风古琴,已被陈列在展厅之中,而另一把属于杨少五的松风古琴,则正在外省巡展,它们的聚首,将在12月10日实现,“届时,我们将把两把古琴放在同一展柜中,让它们见证中荷两国之间源远流长的深厚友谊。”

原本都属高罗佩所有

那么这两把古琴究竟最初是谁拥有的呢?高罗佩。张莉说,这一切,都是文物专家们通过研究琴底的题字和落款所得出的结论。

张莉说,首先,古琴琴底阴刻的填红篆书方印“中和琴室”,是荷兰人高罗佩1941年给自己的书斋所起之名。其次,琴名“松风”,而高罗佩似对“松风”一名情有独钟,除以上二琴外,他还为徐文镜制的一张琴题名“松风寒”,可惜字写了还未及刻勒上琴,高罗佩就去世了。

张莉说,高罗佩在任荷兰驻日本使馆秘书时就写过一本全面介绍中国古琴的书《琴道》。他的琴弹得很好,古琴知识丰富,让中国古琴大师们也交口称赞,他甚至还可以为中国琴师们修理古琴。

抗战时高罗佩曾在重庆与冯玉祥、于右任、杨少五等社会名流一起创办了“天风琴社”,社址就设在杨少五家。高罗佩与杨少五私交甚好,常在一起弹琴、聊天、吃饭,甚至晚上就睡在杨少五的书房里。因此,这张琴应该是当年高罗佩赠送给杨少五的,是一件具有重要纪念意义的历史文物。

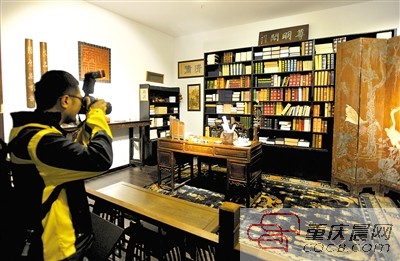

高罗佩书房重现展厅

除了百余件高罗佩家族捐赠的文物之外,在位于三峡博物馆4楼的展厅中,高罗佩生前所用的书房,也被原貌重现在人们眼前。

张莉说,虽然这个书房是高罗佩1953年在印度新德里担任使馆参赞时所用的,但整间书房的每一个细节都体现着中国文化。假山笔洗、阴刻木笔筒、陶瓷笔架、玉制印章……中国风的巨大书桌上,文房四宝一应俱全,就连书房的墙壁上,都挂着来自中国的字画。甚至连书房的名称,都体现着高罗佩对汉学的热爱。

张莉说,这间书房的名字为“尊明阁”,这里的“明”字,不仅代表人们所向往的光明,还代表高罗佩所钟爱的中国明朝时期的文化。

高罗佩在重庆工作生活期间的书房叫什么名字呢?张莉说,1943年高罗佩到重庆后,为纪念毁于战火的收藏品,他将自己在重庆的小书房起名为“犹存盦(同庵)”,位于胜利大厦处(今渝中区重庆宾馆)。1943年9月,刚刚订婚的高罗佩与未婚妻水世芳一起参加了一次在渝文人举办的中秋雅集,随后他将“犹存盦”更名为了“吟月盦”。(李晟)