蔡尤资:为“数宫灯”整理了材料再创了歌谣(图)

口述人:蔡尤资

人物名片:闽台东石灯俗泉州市级“非遗”传承人

凭借童年记忆 再创数宫灯歌谣

我叫蔡尤资,是东石西宅人(现东石镇第三社区)。我出生于1937年,正是日本侵华的时候。童年是在多难中度过的,那时候为了躲避日本飞机的轰炸,经常停学,书读得断断续续,小学毕业都已经17岁了。

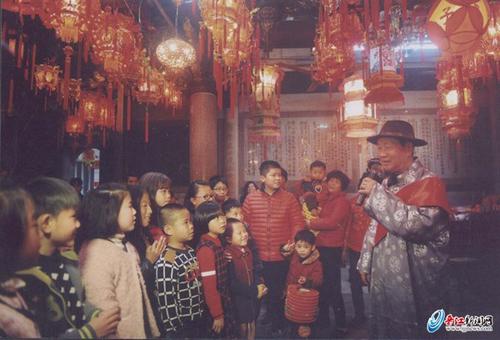

东石是一个半山半海的地方,多数人靠讨小海过日子。以前没有什么娱乐方式,大家都很爱参加民俗活动。特别是农历正月十五,三公宫的灯俗。我从懂事开始,每年都爱去三公宫看灯会、猜灯谜。

一般我们很早就会去三公宫,去的时候还会带上家里给买的润饼灯。在三公宫和其他的小朋友游灯、赏灯、念歌谣。

歌谣这样唱着:“三公宫,正月半;人点灯,恁来看,看什么,数宫灯,今年宫灯多少盏,润饼灯,鼓仔灯,鲤鱼灯,莲花灯,人成海,灯成山。台湾灯,阁卡好看:一盏双凤朝牡丹,一盏嫦娥托玉盘,一盏八仙朝阁老,一盏游子思唐山。千盏灯,万盏灯,一半在台湾,一半在唐山。”

这首歌谣以前没有这么完整,这些是后来我在为闽台东石灯俗准备非遗材料的时候,在原来的基础上进行创作的。这首歌谣后来还被侨声中学编排成歌舞,去北京参加中小学生校园会演,还获得了金奖。

两岸共有的灯俗 携手共同申报的“非遗”

闽台两岸为什么会有“数宫灯”这个灯俗呢?因为东石要过台湾,需要过澎湖沟,以前是木帆船安全性比较低。东石的乡亲要去台湾,为保安全,就请了三公宫的挡境佛,希望能保护他们安全过台湾海峡。

安全抵达台湾之后,大家一起出钱集资建庙,就将请的挡境佛供奉起来。因为都是东石过去的,他们将台湾居住的地方也叫东石,将供奉挡境佛的庙也叫嘉应庙(即三公宫),连神像一样也是黑面的。

带过去的不仅是宗教信仰,还有生产方式、生产工具。大陆的东石人,主要是开殖海蛎、造盐场、围鱼湖,到了台湾以后,他们依然是养殖海蛎、造盐场、围鱼湖。

我小的时候,还经常看到很多台湾的船开到东石的港岸来,台湾和东石的来往可以说是很密切的。日本投降后,1945年到1947年两岸还有通航,那个时候台湾的布袋港非常繁荣,从布袋港到东石港,只要一天一夜帆船就可以抵达,因此两边的港口每天都有船只来来往往。东石是纺织之乡,东石的布在抗日战争时期受影响销路不大好,抗日胜利后通航就开始大量销往台湾,东石这边也会买入台湾的米、糖、蔗。

到了正月元宵节,台湾那边也会送灯过来参加灯会。按照民俗,在上一年新婚的新郎官,在元宵十五前一定要将新娘陪嫁来的宫灯去挂到三公宫里。三公宫也会准备一个很漂亮的红色绣球灯,灯上写着四个字“早生贵子”。正月十五元宵节的晚上,来挂灯的新郎官,都来三公爷面前“卜杯”,一次性卜出最多杯数的,就能得到庙里的绣球灯,据说可以生男孩。

数宫灯这一个灯俗是两岸东石人共有的一项民俗,在申请“非遗”的时候,布袋嘉应庙也是联合申报的单位。像这样两岸共有一个灯俗、共同申报非遗,在全国都是少有的,因此,闽台东石的灯俗很顺利就入选了国家级非遗项目。

想要恢复“抄肚裙”“蜈蚣阁”等民俗

入选“非遗”之后,闽台东石灯俗成为两岸人们交流交往的一个平台,每年除了元宵节的灯俗活动外,两岸都有一些文化经贸的互动往来,我们也多次组团前往台湾。政府也很重视这一两岸共同的“非遗”品牌,给了很多的扶持。

目前,我们计划与台湾共同推出一本纪念画册,同时也要建立展示厅对这一灯俗进行宣传和展示。最重要的是,我们还希望能够恢复一些已经消失了的民俗。

比如,东石还有一个三公宫相关的婚俗叫做“抄肚裙”。就是新娘子嫁过来的时候,要一个红布缝制做成的袋子,俗称“肚裙”,在这个袋子里要放有24样东西。“抄肚裙”就是要看看“肚裙”里的24样东西有没有齐全。若少一样,都还要补。

新娘入门之后,在入洞房前,就会先到三公宫的三公爷那里去问,能不能成亲。三公爷如果说还不能成亲,那问题一般在“肚裙”上,就要“抄肚裙”。那三公也是怎么回答同不同意的呢?由四个人抬着轿子,然后一个老大去点香问说能不能成亲。三公爷如果同意,轿子抬起来就跑了。若是轿子往后退,就是不同意成亲。也不知道这个婚俗是从什么时候流传下来的。

还有另一项民俗就是蜈蚣阁。东石原来也有蜈蚣阁,而且是很重要的一项民俗活动。以前台湾乡亲来三公宫参加活动,用蜈蚣阁很热闹地送到岸边,欢送他们回去。东石的蜈蚣阁也是彩阁,下面由年轻力壮的青年肩扛着阁棚,上面坐着由孩子扮演的戏曲人物。

我现在也在努力搜集这些民俗的相关资料和素材,希望有一天还可以再助力其他项目的“申遗”。