4月里春光正好,年过70岁的上海原子核研究所研究员石双惠在病后休养中接受了记者采访。去年夏天他生了一场大病,经9个多月手术治疗与休养闯过生死关。听说要采访1978年去美国进修的首批访问学者,他极力支持。虽有语言障碍,肢体也不灵便,但他思维清晰,在亲属、学生协助下接受了这场“特殊采访”。

“真没想到能去美国学习”

石双惠1935年出生于河北饶阳县一个农民家庭,后来投靠亲友到北京四中读初、高中,毕业后被选派去苏联留学,妻子姚小翠就是他在莫斯科大学留学的同学。刚去苏联时石双惠读哲学系,姚小翠读历史系,后来周总理指示,留苏学生应主要学理工科、自然科学,学习了一年后,他们这批同学纷纷“改行”,石双惠和姚小翠都改学物理,并且都是当时的学习尖子。在那个充满激情、理想的年代,他们刻苦学习,时刻准备报效自己的祖国。

1963年,石双惠大学毕业到莫斯科杜伯纳物理实验室工作。由于中苏关系恶化,一年后石双惠回国被分配到上海原子核研究所从事科研。本来石双惠的专业科研是比较前沿的,但“文革”一来,科研环境渐渐封闭,以至十多年后,在已知晓的2000多个核素的专业领域里,竟没有一个中国的发现者。

1978年6月23日,邓小平作出大规模派遣留学生的指示。石双惠为此感慨:“真没想到自己能去美国学习!对个人是幸运,对国家是机遇,这是邓小平的高瞻远瞩,也是中国科技走出封闭的一个起点。”石双惠回想,接到去美国进修的通知,他心里高兴但不紧张,高兴的是有这么一个极好机会,一定要不辱使命;不紧张是因为有过留苏经历,心理上能承受,家人很支持。

“美国人民对我们十分友好”

石双惠妻子姚小翠回国后先到北京,后调至上海航天科研单位工作。她向记者补充说,“石双”——留苏时大家对他省略了“惠”而这样称呼——其实从小到大“一直住宿舍”,成了家也是住在远离上海市区的嘉定研究所宿舍,每逢星期日坐班车回家一次,所以他去美国没感到有什么不适应的。

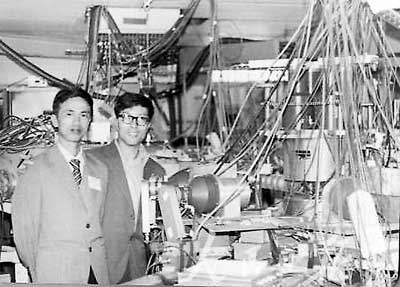

到了美国以后,石双惠和上海生化所的龚祖勋来到加州大学伯克利分校,虽然专业不同,但他俩共租一间公寓,是“两人住的宿舍”,条件比国内宿舍好多了。初来乍到,接触美国先进的科研设备和优裕的生活环境,他们对微波炉、脱排油烟机等生活用具感到非常新奇,但尽管这样,他们的生活还是很简单的。

石双惠和龚祖勋同住一起却不常照面,各自都在实验室里工作到晚上十一二点钟,甚至更晚。中国驻美大使馆领导、使馆人员非常关心这些赴美学者,后任中国驻美国大使的韩叙常来看望,询问生活上需要什么帮助。有次听到反映在宿舍看不到电视,韩叙立即吩咐配上电视机。为了帮助学者们掌握好英语,使馆还给每人发一台袖珍录音机,让大家喜出望外。

在美期间,许多人给予无微不至的关心,像陈省身、田长霖等名师大家,都给访问学者不少真诚帮助,其中有对华人关先生夫妇对他们关爱有加,经常在节假日请他们到家里做客。美国人民和不少商界领袖、政坛要人、新闻记者,对首批访问学者表现出极大热忱。美国人民的坦诚、直率、友好,包括思想开放、敢于发表意见,对石双惠影响深刻。

“最大收获是创新科研思路”

石双惠的儿子石劲松已逾不惑之年,在浦东张江高科技园区工作。他回忆当年父亲去美国时说,那时他刚好读完小学,记得父亲总是一门心思读外语,家务事几乎由外婆和妈妈包揽。石劲松最担心父亲“到底会不会回来”?因为父亲稍有闲暇会带他到南京路看连环画、吃芝麻糊,如果父亲不在就太有缺憾了。“父亲为人非常好,一辈子搞科研、带学生,从来没想到自己的名利地位,也不为个人和家里捞好处,上世纪90年代他担任研究所常务副所长,对科研抓得严格、严谨。”石双惠的研究生、现任研究所党委书记李燕说:“他总是很谦和、朴实、认真,即使在退休多年、生病之前,他还在从事气泡核聚变的相关研究。”

从事科研不能近视、斜视和好高骛远,这是石双惠的人生体会。他说在美国学习的最大收获,是活跃思维方式、创新研究思路,看看人家怎么搞科研、怎样想问题、怎么组织讨论、怎样捕捉前沿课题。科研的本性在于创新,这为石双惠回国后的科研打下了扎实基础和开阔了视野。1992年,石双惠与同事、学生一起首次合成新核素“铂-202”,为核结构理论预言的验证提供证据,并在国际权威杂志上发表论文,此后获得1999年度国家自然科学奖二等奖。

人世沧桑,岁月如流。石双惠有许多话要讲,对祖国的未来魂牵梦绕,对留美回忆悲喜交加,可惜眼下他难以用语言细细表达。他概括地表示,科学道路崎岖漫长,只有备尝艰辛险阻、亲身体会失败与成功的人,才会有真正的刻骨铭心的感悟。(管志华)