1978年12月26日,北京首都机场,52位旅客乘一架飞机奔赴美国,他们是从全国高校或科研院所严格选拔的业务骨干,也是改革开放后首批赴美访问学者,王以铭就在其中。

“杂牌军”组长

1978年9月份,王以铭和很多人一起在北京参加了英语考试,“当时选拔的非常重要的标准是外语水平。只有通过这一关才能参加后面的选拔。当然也有政审,但相对宽松了许多,这是一个很大的变化。”

最终,近万名候选者中,52名脱颖而出,外交部和教育部请来专家给他们“恶补”美国社会历史文化和西方礼仪。此外,每人还得到两张服装票,凭票他们可以到指定的服装厂定做两套西装,“跟现在的西装自然是没法比,那时候穿西装的也没几个人,裁缝师傅就是照葫芦画瓢。有人以为我们的西装都是国家统一的,其实不是,那时候想做别的样式也做不出来,所以照片上看起来我们的穿着就很一致。”王以铭说。

大家被分成5组,其中来自清华、北大、中国社科院的人比较多,各自成组。其他高校或单位的另外成组,王以铭称之为“杂牌军”,他就是其中一支“杂牌军”的组长。

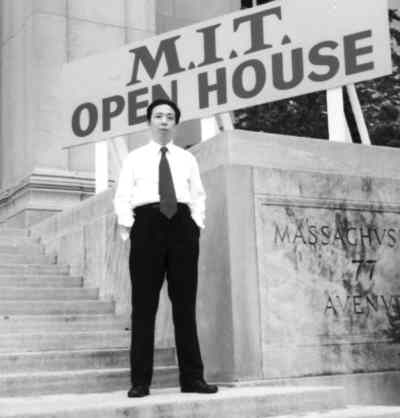

初到美国,他们并不知道自己具体要去哪儿,在等了几个月后,经过又一次英语考试,大家像撒豆子一样被分散在美国各高校,王以铭被麻省理工学院接收,真正开始了为时两年的访问学者生涯。

宴会上的“北京西装”

中国大陆派来了访问学者,这在当时颇受美国各界关注,“在美国的华侨华人经常把我们邀请到他们家里,纷纷询问中国大陆的情况。”王以铭说。

1979年1月底,邓小平访美,这些访问学者受到接见。此外,还受邀参加了卡特夫人欢迎邓小平夫人的宴会。一进宴会大厅,他们就成为“焦点”,这倒不是因为他们中国大陆访问学者的身份,而是那一身“行头”:参加宴会的男士穿的都是燕尾服、打领结,而他们穿的还是出国前在北京定做的西装,这显得格外扎眼。“那时候我们的正装就是这样。但我们跟每一个人友好地打招呼、交谈,我并不觉得为难,而是发自内心的高兴、自豪。后来我儿子跟我说,他在中国的电视新闻上看到了我。”王以铭笑着回忆。

“中国的男孩子和女孩子交朋友吗?”

“中国到底是什么样子?”这是盘踞在很多美国人脑海中的问号。王以铭他们的到来,被他们看作一把找寻答案的钥匙。

哈佛大学费正清东亚研究中心傅高义教授是著名的中国问题研究专家。有一次他给学生做完报告,请王以铭和另一位访问学者到台上作补充,并允许学生提问,但他事先声明:“这两位中国大陆来的访问学者都是科学家,不代表政府,所以你们不要提政治上的问题为难他们。”

王以铭站在讲台上对学生说:“刚才傅教授说了,我是科学家。我要说的是你们的问题,只要我知道的,一定实事求是地回答。”

一个美国学生问道:“请问在中国男孩子和女孩子能见面、交朋友吗?他们在一起都谈论什么、干什么?”这是王以铭遇到的最哭笑不得的问题,也是必须巧妙应对的问题。因为在台下,说不定有人就会拿人权说事儿呢。

王以铭神秘地一笑,然后说:“这可是个天大的秘密,不过中国的男孩子、女孩子当然交朋友了,但是中国人讲究谦逊内敛。至于他们在一起谈什么、干什么,那是个人隐私,得受尊重,所以我不知道也不能告诉你们。”掌声、笑声同时响起来。

时隔30年,王以铭讲起这段趣事仍哈哈大笑,“那时候真是在‘斗智斗勇’啊,现在不会有人这样问了,这些都成了笑话了。”(成艳娇)