“天命玄鸟,降而生商,宅殷土芒芒。”3000多年前,气魄刚健的商人在洹水之畔纵横捭阖、卓然称雄。然而,公元前11世纪周武王领导的那场引发朝代更迭的战争,让这里迅速沦为“麦黍渐渐,麦秀离离”的废墟。星纪之运,无时而止。时光的伟力将这里从亚热带气候迁变为暖温带气候,殷商文明也一同深埋地下,湮没无闻。

当世人的目光再次聚集这里的时候,已是3000年后。1928年10月13日,受当时“中央研究院”历史语言研究所委派,董作宾与临时工作人员开始对殷墟进行试掘,中国现代考古学由此发轫。从那时起至今已是八十载,殷墟发掘几未中断,其时间之漫长、规模之庞大、成果之丰硕、影响之深久,为世界考古遗址发掘所罕见。

一个王国的缩影

殷墟是中国第一个有文献记载并经考古发掘所证实的商代都城遗址。甲骨文的发现和殷墟发掘,确证了中国商王朝的存在,重新构建了中国古代早期历史的框架,使传统文献记载的商代历史成为信史。

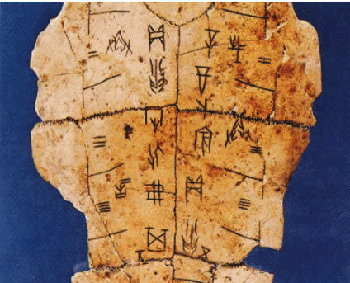

殷墟甲骨文是目前已知中国最早的、成体系的文字。它以象形为基础,有4500个单字和固定的语法结构。源于殷墟甲骨文的中国汉字,其书写形式虽然经过了3000多年的变化,但是以形、音、义为特征的文字和基本语法保留下来,至今仍为世界上五分之一的人口使用,对中国文化的形成与发展有着深远的影响。

以青铜器、玉器为代表的殷墟文物,制作精美、工艺精湛、纹饰神秘,是沟通人、神关系的祭祀礼器。以司母戊鼎为代表的殷墟青铜器,采用独有的片范铸造法和复杂的铸铜工艺,达到了古代东方青铜铸造技术的高峰。以妇好墓玉器为代表的殷墟玉器,采用圆雕、俏色、双勾阴线为主要技法,表现出栩栩如生的人物、动物形象,堪称世界玉雕艺术宝库中的精华。

那些甲骨上的文字

发现甲骨文

1899年的一天,清朝国子监祭酒、金石学家王懿荣疟疾发作,所喝的中药必须用“陈年龟甲(又叫龙骨)”做药引。正当他将龟甲碾碎放入药中时,另一位学者刘铁云刚好来探望他。刘铁云惊奇地发现,这些做药引的龟甲上依稀有像中国古文字的符号,而王懿荣曾研究过青铜器上的铭文,他发现这些龟甲上的文字与青铜器上的铭文十分相似。这个无意中的发现,成就了一个考古奇迹。后来经多方打听才知道这些龙骨来自于安阳的一个小山村。

安阳的小屯村渐渐热闹起来了,奸诈的商人、梦想发财的盗墓贼和兴奋的学者纷纷来到这里,所有人的目的都是要得到那些碎片,曾经十分廉价的龙骨变得昂贵起来。直到1928年,这种混乱状况才得到遏制。传说中的殷墟终于迎来了第一次现代考古发掘。

1936年6月12日,在殷墟的第13次发掘中,意外地发现了一个庞大的甲骨窖穴,堆放了一万多片甲骨,这是殷墟历次科学发掘以来出土甲骨最多的一次。这个甲骨窖穴因此被人们称为“中国最早的甲骨文档案库”、“是甲骨学史上的一大奇迹”。在这个甲骨窖穴中,人们还发现了一个完整的人骨架。考古学家猜测,他可能是当年负责看管这个窖穴的一名官员。

新中国成立后的考古发现有了更多的收获。1973年,在小屯南地发现了拥有5000多片刻辞甲骨的窖穴;1991年,又在殷墟花园庄村东地发现一个甲骨坑,出土甲骨1583片,其中有刻辞的574片,内容主要涉及祭祀、田猎、天气和疾病等方面。