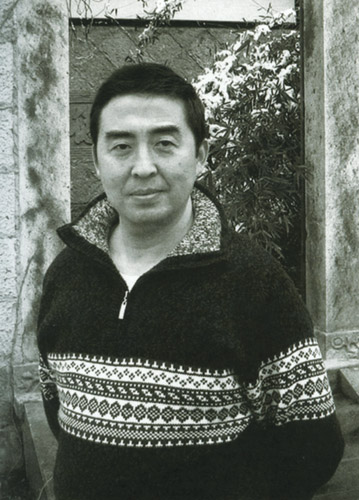

——不群和他的艺术探索

文、图/ 文 鹤

年逾“而立”的青年画家不群先生近年的新文人系列画作,即将在人民美术出版社结集付梓。当他亲自把这一消息告诉我时,他的嘴角溢出一丝浅而甜的笑,那依然年轻、依然英气勃勃的眉宇间,瞬时闪过成熟和时空的深邃。我看见——他亮而黑的眸子里那不易觉察的泪花,我的心被深深地感动了。

大约在十几年前,其时我正主持《华声报》文艺副刊,当不群拿着几幅花鸟新作来找我品评时,他还是中央警卫团的战士。18岁的他,一脸稚气,腼腆地笑着,怯怯地要我指出其中的不足。于是,我很感动,为他的纯朴,为他的真诚,也为他好学不倦的精神。

其后,在北京北池子两间显得很低矮的灰色老式平房,我见到他的恩师——当代著名花鸟画家邓锡良先生。邓先生是苦禅老的得意高足,随侍苦老20余年,颇得乃师艺术真髓,更兼得乃师长者之风。他秉承苦老生前遗教——“火不传薪传,人不传艺传”,“人无品格,行之不远;画无品格,下笔无方”,收弟子数十人,一律免费传授,精心指点,冀其成材。他说:“我要像苦老待我那样去待我的学生,希望他们人人都能超过我,让更多的人继承苦禅先生生前开拓的事业。”

提起不群,邓先生赞不绝口,颇为有这样一个人品纯正、孜孜以求的弟子而自豪。邓先生为画不为生,平素家境清寒,但仍亲购笔墨纸砚赠与不群,并精心治印一方,以励其学,于画艺上更是倾囊相授,其情有过于父子。此情此景,令我感佩不已,不群有如此恩师,则幸甚,而先生有如此弟子,亦幸甚。

后来,接触得多了,知道不群出生于河北药乡安国县,在家庭熏陶下,从小酷爱绘画、诗文,学习、劳作之余,每每陶醉于大自然的怡情画境之中,一草、一树,一花、一蝶,均成他描摹的对象。不群15岁参军来到中南海,更是春风催于桃李,细雨润于心扉,每假余暇,挥毫于皇家苑囿,泼墨于水榭亭台,其自得之乐,非亲历者不能道也。每逢假日,不群必匆匆奔波于首都的艺术殿堂,揣摩中外画坛珍品,当代名家佳制,手摹心追,乐此不疲。尔后邓锡良先生的亲炙,更使不群迅即步上丹青正轨,汲传统画艺之乳,以深奠其根基。

不久,在不群勤奋的笔下结出累累硕果,他的写意花鸟作品相继见诸《中国青年报》、《华声报》、《解放军报》、《北京日报》、《北京晚报》、《北京青年报》、《人民日报》、《中国书画报》等数十家报刊,他的六尺整纸《英视图》在中央直属机关书画比赛中又荣获大奖。1987年春,他随彭真委员长南下视察,应邀在南昌“八大山人纪念馆”即兴作画,但见他果断落笔,大胆着墨,于洋洋洒洒间,一塘墨荷带着南国特有的清新与馨香跃然纸上,顿时博得一片喝彩声,该幅《盛夏图》旋被该馆收为馆藏。

次年春,不群结束六年军旅生涯,有幸进入中国美术学院(原浙江美术学院)中国画系深造,系统攻读中国画艺术与美学理论。徜徉于美院的艺术天地,感受那无处不在的艺术氛围,不群的视野和思绪随即升华到一个新的等高线。他知道自己在真与美的求索中又迈出了坚实的一步,他为此而欣慰,并在朦胧中若隐若现地听到艺术女神的频频呼唤。他能顺利捕捉到那呈现在远方、似晨光熹微般的艺术之灵吗?

后来,人各一方,地北天南,虽鱼雁常通而晤面绝少,从几封短札获知不群虽几次沉浮于商海,然终以国画艺术为其本来面目。知道他几年间曾相继于杭州、义乌、新加坡举办个人画展,于台北参加“新文人画联展”,于法国巴黎参加“中国书画名家邀请展”,且作品大受中外各界人士欢迎,私心甚为慰藉,唯难得扪虱一晤,故悬想不已,每念念于心。