智京中华会馆:离邑万里勤打拼 华文教育连血脉

“你给世界带来一缕奇怪的芬芳,茶与灰烬混合的芳香。此时,你拿着空盘站在庙门口。用你苍老的眼神注视着我们。”这是智利著名诗人聂鲁达写给中国的一首诗,曾任外交官的他对中国充满特殊的情感。

智利是位于美洲最南端的国家,北半球的夏季是它的冬季,首都圣地亚哥与雪山遥遥相望。但来到市中心后,马上能感受到红火。这里虽然没有耀眼的中式牌坊、灯笼,但那从LED灯具到羽绒服的店铺,货流如潮、人流如织,以及满耳的广东话、普通话,就可以知道这就是唐人街。据介绍,华人用了20年,将这一片原来的贫民区,经营成智利最兴旺的小商品批发市场。逢年过节,华人们就会聚集在唐人街,在各个会馆的组织下庆祝中国传统节日。

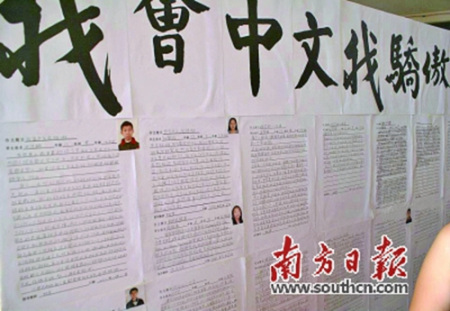

离这里不远的智京中华会馆,是一栋气派的新楼,会议室和停车场都十分宽敞。楼下有饭店铺面出租,楼上有中文学校课堂。会馆副主席李红光说:“智利的经济和社会秩序良好,被称作是‘南美的模范生’。这里华人不多,但侨团不少。现有中国智利和平统一促进会、华商联合总会,以及江苏、浙江、温州、北京、福建、广州商会,还有妇女联合会、鹤山同乡总会等12个侨团,外埠也有不少。不过,中华会馆是本地第一大侨团,历史也最为悠久。”

历史

扶危济困,会馆成员以鹤山居多

与秘鲁、古巴等南美国家的华人移民史相比,智利的没那么沉重,早年被“卖猪仔”来做苦力的不多。1879年智利“太平洋战争(智利与北方邻国之间的领土之争)”时期,原先在秘鲁的华工帮助智利政府打了胜仗,于是被允许在北部三省定居,从事开矿、制盐等行业。

19世纪,广东华侨华人陆续来到这遥远的陌生之地,原想赚钱后回家乡,但因各种原因长久地留下了,在这里谋生、娶妻、生子。1893年,智京中华会馆成立。到20世纪初,秘鲁北部的华人开始南迁,到首都经营餐饮服务、商品批发生意。过去华人基本上是粤籍。首都圣地亚哥的智京中华会馆、伊基克的中华会馆和忠义堂等百年侨团,基本上都是粤籍乡亲,其中以鹤山的最多。

会馆在侨胞最困难无助的时候,总会伸出援助之手。侨胞初到智利时人生地不熟,会馆帮助侨胞站稳脚跟。会馆还购置了两处公墓,让客死异乡的侨胞们落土为安。公墓的维护经费由会馆物业收入及会员费维持。智京中华会馆副主席李红光回忆说,他刚到智利不久后,外公钟尚仁先生去世,很多侨胞主动前来帮忙安排外公后事。这令他非常感动,体会到会馆的凝聚力和爱心。后来,他成为热心会馆事务的积极分子。

智京中华会馆的宗旨是“慈善、爱国、团结、发展”。上世纪三四十年代期间,智利侨胞在会馆号召下,以月捐和特别捐的形式,为中国抗战捐款,并且出版西班牙文的《中国青年》,宣传中国人民抗击侵略者的不屈精神。

1946年会馆购得现馆址。前两年,又发动侨胞捐款筹得38万元美金,会馆扩建了四层的新大楼,这展示了智利侨胞的凝聚力,而且会馆也有了物业出租,解决了财政的后顾之忧。

会馆负责人介绍说,一些老侨胞娶了智利当地人为妻,但因文化、语言的障碍,无法真正地融入家庭,年老后有的被赶出家门。会馆或会员也会筹资,为其提供吃住、麻将台等生活和娱乐条件,逢年过节与中国领事馆代表一起组织慰问,让他们有一个安乐的晚年。

餐饮是华人在当地的主业,据统计,在圣地亚哥的中餐馆就超过1000家。会馆为会员组织经营法律和餐饮卫生的讲座;中国国务院侨办派厨师团访问智利,为侨胞传授厨艺和传播中华饮食文化。

在中华会馆原先的章程里面,会员必须是中国国籍。而由于部分华侨已经加入智利国籍,因此章程在2011年修改为:出生于中国的华侨华人,以及出生于智利的华裔,都可成为中华会馆的会员。这一重要修改,明确中华会馆的大门是向所有华侨华人及华裔敞开的。近年来,智利实行全方位开放,健全了法律制度,因此自中国各省的新移民,怀着创业发展的理想纷至沓来。华侨华人目前大概有3万人左右,主要生活在首都圣地亚哥。