大年的尾声 春节的先声:莆田传统习俗“做牙”

“初二十六月月祭,头牙尾牙倍不同。为谢后土恩泽厚,年丰贡足香火红。”莆田人重视做牙,特别是头牙和尾牙。按照传统习俗,人们会在做牙当天准备一桌好菜,在祈福的旺烛火中,祈盼日子红火、生意兴隆。在众多牙宴中,要数涵江延宁宫的头尾牙宴特别热闹。

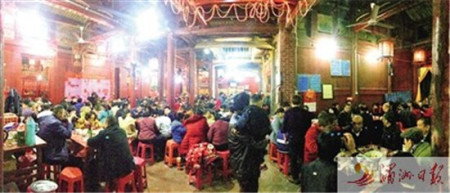

1月14日是农历十二月十七,这晚延宁宫灯火明亮。我来到延宁宫时,红色的桌椅早已摆好,殿外还搭起了篷架,拉上了电灯。傍晚时分,从四面八方赶来吃福余的人们纷纷入座,宫内宫外百余桌都满了。晚上6点半,尾牙宴准时开席。莆田独具特色的美食大白菜焖油豆腐、荔枝肉、妈祖平安面等12道菜陆续上桌。人们在氤氲的香气中,边吃边聊,好不热闹。

这一桌子的尾牙宴,让涵江区涵西街道延宁社区老年人协会的20多位老人忙碌了足足3天。每当看到人们吃得欢喜的样子,他们也乐开了花。该老人协会会长吴金凤告诉我,延宁宫的牙宴办了10多年,每个月初三、十七都有从市区、黄石、秀屿、白沙、江口等地赶来吃福余的人。平时的牙宴就有三四十桌,头尾牙宴可达千余人。大家都带着一颗虔诚的心而来,希望吃出平安、吃出健康、吃出兴隆,已形成一定规模。

那么,延宁宫“做牙”为何要推迟一天?吴金凤告诉我,延宁原来临海,过去延宁人主要以经商和在码头搬运为生,各家各户时兴每月初二、十六在自家大埕前“做牙”祈求平安。可旧城改造后,社区居民都住上了高楼,烧贡银、放鞭炮存在安全隐患。老人协会的老人们就寻思着把传统“做牙”习俗与现代文明相融合,定初三、十七在延宁宫统一办,大家共同祈求社会安定、经济繁荣、国家富强、家庭平安、身体健康。

由于头尾牙宴规模大,老人们要从农历十二月十五就开始着手准备。定菜单、登记预约、采购、洗菜、备料、烧火、分菜、传菜、安全巡逻……每个环节、每道工序都有专人负责,分工明确。“我们没有专业的厨师,大家都是志愿来帮忙,十几年下来,已经积累了一套经验,有很多人来学着回去办,但都不大理想。”吴金凤说,每个牙宴都是由老人协会和延宁宫管委会一起来办,社区里的老人发挥余热,组织乡里乡亲聚聚餐、叙叙旧、拉拉家常、联络感情,已成为社区居民广交朋友的新方式,进一步促进延宁社区文明和谐。

我在后厨看到,厨房里虽然人声嘈杂,但却井然有序。掌勺的黄金火站在大铁锅前,在助手陈金武、陈秀娥、柯世苹的帮助下,快速挥舞着大铁铲,额头上的汗顺着脸颊流了下来。“酱油没了,快去再拿一瓶!还有,抓两把虾米来,快!”黄金火大喊着,可大家手上的活都放不下,我就主动接下活,到仓库里拿。这时,刚得空休息的采购员孔德富也来帮忙。随后,我又赶紧加入执事们的行列,摆盘子、分菜、传菜,一环接一环,紧张有序地进行着。

尾牙的最后一道是桔子。吴金凤说,延宁宫每个牙宴的菜品都不一样,而妈祖平安面是固定菜。不仅如此,每年头尾牙宴的最后一道也是固定的,为平安蛋和红桔,寓意平平安安、大吉大利。晚上9点,人群才渐渐散去,而在后厨的老人们还要打扫卫生、结算财务,直到深夜才各自回家。