广州窗花中的旧时光:讲述城市故事 蕴含文化智慧

广州是一座有着2200多年建城史的文化名城,素有“千年商都”的美誉,又称为羊城、穗城,是国务院颁布的全国第一批历史文化名城之一,是岭南文化中心地、近现代革命策源地和改革开放前沿地,有着深厚的历史文化沉淀和鲜明的文化个性。

在广州的历史长卷上,留下了许多说不完道不尽、雅俗共赏的文化珍宝,它体现在饮食、居住、建筑、商贸等社会生活的方方面面,这里融汇了中外文化之精华,形成了独特的岭南文化。从古色古香的西关大屋,别具风情的东山洋房,到古朴旖旎的麻石街、精雕细琢的旧窗花,多姿多彩的老路牌……这些老物件,走入寻常百姓家,成为老广州的集体回忆,它们既是实用的生活用具,也是传统文化的传承载体,只需留心观察,便俯首可拾。

《广州日报》今起推出《广州文化拾遗》,希望通过搜集整理散落在民间的文化遗珠,更好地记录并传承广州传统文化。如您有相关线索,请拨打020-81919191报料。

在上世纪二三十年代的广州,一种新式的窗花开始被广泛应用于当时新建的建筑群中。这种窗花指在用来防盗的窗户金属网上,将坚硬的钢枝折成形态各异的几何图案纹样,演绎出优美的建筑装饰艺术。

对于广州街坊而言,窗花艺术是平易近人的,在街头巷尾,一条普通的麻石小巷,一座普通的砖瓦房屋窗台上即可看到。然而,随着城市建设的日新月异,这些窗花正逐渐淡出人们的视野。不过,这些陪伴着几代广州人走过的老物件,早已成为历史的见证,凝固成这座城市的记忆,静静地述说着近代广州的风起云涌。

窗花中的历史:

每款窗花皆成故事 领略广州人文化智慧

宋志雄今年60岁,是土生土长的广州人,擅长工艺美术,醉心于记录岭南文化艺术。2008年,宋志雄在广州老城区的窄巷中寻找瓷刻创作灵感时,偶然发现了嵌在老屋上的铁艺窗花,从此,他开始探寻这种广州特有的文化印记。

在普通人眼中,这些窗花看起来不过是单纯的线条装饰和几何纹样的重复堆叠,但在宋志雄眼中,经过潜心研究,这些图案却化作一幅幅历史画卷,不同的图案和细节体现了屋主各自的身份和寄托。“每款窗花都有属于它的故事,从中可以窥探这些建筑的前世今生。”

宋志雄举例,在大新路一座民国豪宅的窗花,粗看时,不过是数个回形圆纹样,细细观察才发现钢枝蜿蜒曲折构成了一只只精巧的大象。“这并非我胡乱猜测。清末民初,大新路被誉为‘象牙街’,象牙加工行业繁荣兴盛。”他据此推断,这幢豪宅可能是一个经营象牙加工行业的富商住处。

而在曾是明清稻谷粮仓的仓前街,如今这里除了地名,几乎看不出任何历史痕迹,昔日仓廪更成为知用中学的校舍,唯有学校一侧牛巷中的一座小洋楼,仍述说着过去的故事。这座洋楼的窗花图案是两个编织的储粮囤围,在工艺上,几条钢条顺着囤围向外延伸,寓意粮食满溢、庆祝丰收,图案四周还环绕着吉祥如意的花纹,与仓前街街口悬挂着“仓廪实则知礼节,衣食足则知荣辱”相映成趣。

宋志雄还特别提到老东山的窗花,在很多人眼中,东山就是红砖洋楼,但他以为,这样的认识太过浅薄。“东山是有革命传统的,从窗花中也能看出来,像在龟岗四马路的一栋小洋楼的窗花,乍看同样是普通图案,但仔细辨别后其实是虎贲图腾,象征着军人的最高荣誉。”

在他眼中,窗花如同一扇扇历史的窗口,打开这扇窗,看到的是广州人的文化智慧。“窗花背后能看出近代广州文化的独一无二。”

窗花中的文化:

体现现代城市风貌 岭南文化融合西方摩登文化

“广州窗花颇有文化内涵,能反映出城市规划和城市治理的特点。”宋志雄认为,窗花对研究广州历史文化有着重要意义。

他介绍,1921年,广州正式设市,番禺城才第一次正名为广州市,开始订立严谨的城市建设规划。晚清到海外留学回来的建筑设计师程天固是其中的佼佼者,他首次打破广州上千年的城市格局,将西方建筑理念带到广州,结合当时世界流行的摩登文化与广州亚热带气候,设计出以骑楼遮雨、趟栊采光、窗花透气的与环境气候相融洽的建筑风格。在这样的时代背景下,很多华侨富商回国投资置业,于是就有了极具异国风情的西关大屋和作为配饰的窗花。

“以前广州只能算一个‘大墟’,广州之所以成为城市,是其聚集四面之地,是文化交流、旅游商贸的枢纽,因此,城市规划设计的格局很重要。”他介绍,当时,由于八方客人汇聚广州,人地生疏,因此在城市规划上,要求各街风格不能相同,根据不同的宗族、行业、居住人群分类,每条街从建筑结构到城市景观都各具特色。因此,细到窗花同样如此,需要表达这条街道的特色,这样便形成了不同窗花图案款式。

他介绍,广州的窗花主要分布在东至东山,中到惠福,西接西关的不同街区,窗花特色也不尽相同。“像西关言商,用米箱来做窗花,而东山的一些洋楼则用象征军人的虎贲图腾做窗花。”

宋志雄回忆,这样的城市规划有益于城市治理。年幼时,他曾到越秀山玩耍,回家时却发现迷路了。“我只记得来的路上黄金点点。”按照记忆,他竟独个儿找回了位于六榕路的家。原来,六榕路正是以种满金灿灿的凤凰花闻名,那时候是初夏,凤凰花金黄的花瓣和叶子撒得满地都是。“又比如惠福路种的是榕树,每条街道都有所不同。”

窗花中的工艺:

不用焊接 以繁复的榫接工艺连接

“从我开始寻访窗花,至今已有9个年头。”宋志雄说,虽然寻访工作早在3年前已经完成,但这几年来,他每年都会回访。“每回访一次,我都会被窗花的工艺所震撼。”

宋志雄介绍,当年中国的钢铁工业及钢铁冷加工艺术并未兴起,这些窗花以英国钢材为主。“英国钢材含有钨,是二战时期最优质的钢材,所以这些窗花大部分有着近百年的历史,却都没有明显锈迹。”此外,这些窗花并没有采用烧焊连接工艺,全部以榫、铆和铆钉、窝钉连接,制作工艺繁复。

“我是做技工出身的,所以了解要达到这样的工艺有多难。钢铁是冰冷僵直的,但在窗花上,却呈现出丰富多彩的外形,有蔓草、羊角、花瓶、汉字……这就是通过西方的工艺,来承载东方的文化。”

之所以能达到工艺与文化的融合,广州可谓是先行者。上世纪20年代,广州成立广州市建筑审美会,要求以审查广州市内公私各项建筑之美术上之价值,以增进市内之美术的设备为任务,凡公共机关、社会团体或个人,均得将其建筑图案送至市政厅,提交该会审定。此外,还成立市政工务处,请来技师专门设计、制作窗花。

收藏者说

夫妻走遍广州解密窗花 窗花消失速度超乎想象

为留住这段城市记忆,宋志雄开始了长达5年的寻找、记录城中窗花之路。从2008年到2013年间,宋志雄与妻子奔走在广州的大街小巷,想将民国窗花收集成册。

除了拍摄窗花图案和建筑样貌,宋志雄还会向屋主讨教窗花背后的故事。“要找出当年建屋主人的身份很困难的,有些房屋早已无人居住,有些屋子早已转手数次,如今的主人对建屋人的事毫不知情。”

为了拍窗花,当时已过半百之年的宋志雄拿着相机,穿街过巷,攀爬墙头,好几次都晒得几乎中暑。“还记得一年的六月,我和太太在状元坊拍摄一座西关大屋的窗花,有屋主将我们当成贼,把我们锁在天台暴晒40分钟。”

宋志雄的收藏方式同样别出心裁。5年间,宋志雄走街串巷,拍摄了3万多张、800多款广州城中的民国窗花图案照片,筛除缺乏美感和过于相似的图案后,他最后保留下500余张窗花图案照片。他坦言,这是因为中国自古以五百作为浩瀚的象征。经过整理,他在照片旁配上建筑年代、造型说明和背后的故事,并用画图软件进行原样临摹保存。

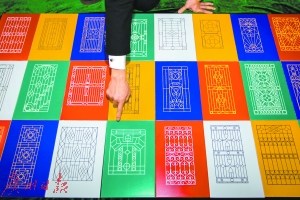

此外,宋志雄还发挥自己的专长,将窗花的图案印刻在不同颜色的瓷板上进行分类保存。“红色代表吉祥,黄色代表文雅,蓝色代表古典……”在他家中,藏着数十箱这样的瓷板图案,每逢有人上门请教窗花,他都会不厌其烦地拿出来,小心翼翼地铺在绒布上陈列,他坦言,他的整套作品展线超过300米,他也期待着走上更大的展台。

然而,让他担忧的是,随着他记录的脚步,窗花也正在消失,“有的是旧房改造,整个都拆了,有的是知道了价值,被人有意拆除。”眼见着一个又一个精美的窗花在消失,他焦急万分。他介绍,回访中他得悉,曾在2008年到2013年间搜集的500多幅窗花,如今大约剩下420幅左右。

屋主回忆

曾随父亲奔波漂泊 铸窗花表达对美好生活的向往

家住越秀下街、88岁的朱缘生老人站在自家的三层小洋楼前告诉记者:“虽然这座房子早就成了危房,不过窗花却一直坚固耐用,常有人过来拍照。”这座三层小洋楼,大门上的红漆早已褪色,两旁左右对称的窗花却格外别致,构成一组星月海浪图,一弯皎月之下,翻滚的浪涛连绵不绝。

他告诉记者,早在上世纪初,父亲朱德明是广州邮政局的一名信差。后逐步提拔为巡员,负责广东多地邮政代办所的业务。

“巡员主要是负责巡视,那时身在国外的游子常常会给广州的亲人寄钱,有的信差会贪污,我父亲就负责监督信差,整治歪风。”

不料,正是因为这样的工作,几年后,父亲竟遭下属报复,再加上广州起义失败后,社会动荡,“父亲就带着家人远走杭州,直到1934年快退休时才回广州,在东濠涌边买下了这块地。” 老人回忆,当时建房子,父亲专程委托设计单位,要求将房子及其装饰设计得别开生面、与众不同,像星月花纹的窗花,就表达了他对静谧和平生活的向往。

文/广州日报全媒体记者申卉 图/广州日报全媒体记者陈忧子