一部侨批史是一部南洋华侨移民史

原题:“下南洋”催生侨批

清朝中期以来,伴随着东南亚的殖民化,西方资本主义国家为了掠夺殖民地和开发经济,需要在临近国家招来大量劳动力,因此采取种种措施吸引中国东南、华南沿海民众移民前往南洋,这对华侨移居国外形成了强大的外部拉力。

1840年鸦片战争爆发,打开了中国闭关锁国的门户,一批又一批南方沿海民众沿着“海上丝绸之路”投奔东南亚谋生,形成了“下南洋”的移民潮。此时沦为半封建、半殖民地社会的中国海上丝绸之路的性质和内容都发生了根本性的变化。“下南洋”既成为西方资本主义主导的世界经济全球化进程中的一个重要组成部分,也蕴含着晚清中国人走向世界的艰辛历史。中国人也由此开始重返海洋,接受海洋文明,从黄土地古老的农耕文明逐步地走出来,在传播中华传统文化的同时,不断地吸收西方的工业文明,潜移默化地影响和改造着封建的旧中国。

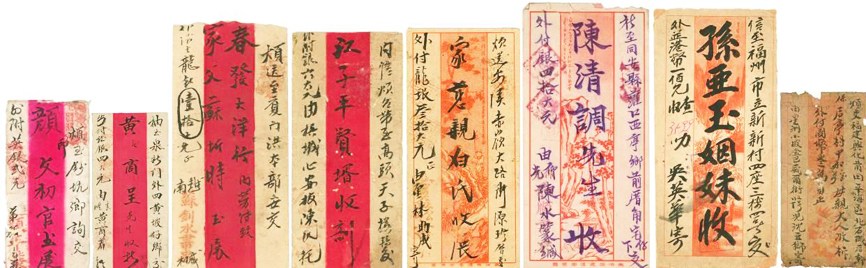

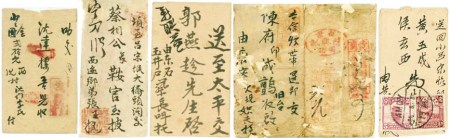

100多年前,大批东南、华南沿海民众“下南洋”,他们需要与国内亲人联系,在海内外金融邮政机构尚未建立或极不完善的情况下,有一种直接简易的托寄方式即侨批便在跨国环境中诞生。这种“侨批”,传递平安音信、托寄血汗钱物回故乡家里,成为海外华侨与国内眷属亲人情感联系的精神纽带与经济纽带。侨批这种通信汇款方式延续至20世纪90年代末终结,历经一个半世纪。侨批的主要发生地分布在东南亚各地和福建、广东、海南三省各地侨乡,以福建厦漳泉、广东潮汕侨区居多。从实体看,侨批其实涵盖了东南亚各地与我国东南、华南沿海之间来往的侨批与回批。

如今,在侨乡福建、广东、海南和海丝沿线的东南亚地区华侨遗存于世的侨批,作为“下南洋”移民群体的集体记忆文献,已于2013年6月入选《世界记忆名录》,成为中国目前为止10项《世界记忆名录》之一,成为全人类共同的记忆财富。一部侨批史,既是一部南洋华侨移民史,也是一部海上丝绸之路经济文化交流史。

(谢佳宁 黄清海/撰文 原文刊载于福建侨报)