中国侨网消息(陆春艳):他是一名理科大学毕业生,却矢志不移地追逐着儿时的画家梦;他19岁才知“宣纸”为何物,29岁时创作的作品却已卖到20万人民币;正当艺术事业走上正轨渐入佳境时,他又出人意料地选择了移居新西兰漂泊他乡……

苏中水乡赋予他灵秀,泰山文化给予他厚重。曹俊,这位出生于姜堰农村的青年画家,不断追求创新,凭借独具“混血儿”之美的作品在国内外书画界声名鹊起。新西兰首相及外交、内政、文化和种族事务部长谈起他,都充满溢美之词,称赞他是“传播中国文化的使者”,“为全体新西兰人做出了优秀的示范”。

2009年2月15日,由中国驻新西兰大使馆、新西兰驻华大使馆、中国国际书画艺术研究会联合主办的“新西兰认识中国——曹俊画展”在中国美术馆拉开帷幕。开幕式上曹俊一声:“中国美术馆,我曹俊,真的来了”的呐喊响彻大厅。文化部、中央美术学院、清华美术学院、中国美术家协会、中国国家画院等文化艺术界的领导名家,新西兰驻华大使包逸之(Tony Browne),以及曹俊好友等400余人无不为他这登“高”一呼击节叫好。

天赋异禀 弃理从艺追逐儿时画家梦

1966年4月,曹俊出生于姜堰市大镇一个普通家庭。曹俊毫不讳言,家乡的河水赋予激发他创作的灵性,故乡的荷花给予他创作的素材。曹俊虽然年轻,但是,生于“扬州八怪”这一独特的地域文化圈中,地域文化的熏陶以及所受的教育,使他拥有了与生俱来的文气。

在曹俊的记忆中,儿时的他与那些整天奔跑打闹的同龄孩子格格不入,受当教师的父亲的影响,他从小就喜欢拿粉笔涂涂画画。后来又痴迷于“躲”在家中研读名家字帖,喜欢用毛笔蘸水默写书法名家的杰作。那时,写字和画画成为他最大的乐趣。

随着年龄逐渐增大,学业负担日益加重,曹俊对画画的痴迷也与日俱增,这引起父母的担忧。曹俊回忆说,当时迫于父母的压力,自己的书画创作不得不从家中“转战”到课堂上。当时,老师经常可以逮到专心致志作画的曹俊。

出生于南方的曹俊,从山东科技大学毕业后,曾被分配到山东泰山管理处工作,颇受齐鲁文化的浸染。他曾亲临泰山摩崖碑刻,精研书学史论,参加过汉墓的考古发掘。其间,曹俊发表诗词、散文及考古论文20余万字。

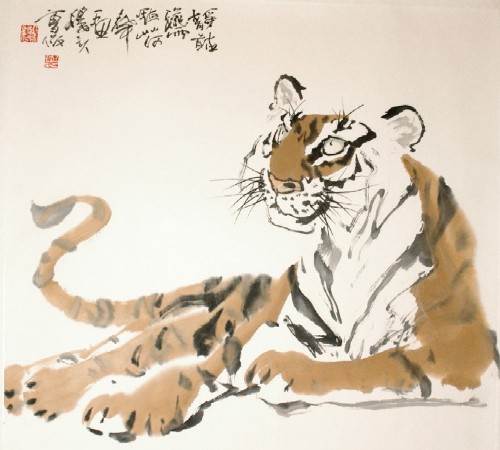

1993年,曹俊弃理从艺,拜师当代画“虎”名家冯大中先生研习翎毛走兽画法。与此同时,他投师中央美术学院技法理论教授陈伟生先生学习艺用动物解剖,并接受了“临摹—写生—创作”三位一体的教学理念,开始大量临摹古代优秀的工笔画作品,其中,两宋院体画对他影响尤深。

经过刻苦的专业训练,曹俊的画作开始在国内各著名艺术刊物上陆续刊登,他的名声也在中国书画界渐起。1999年9月,当曹俊还是中央美术学院的一名学生时,他的一幅习作《心弦和泉声》就已在中国美术馆举办的全国性美展中展出。

峰回路转 用中国笔墨感受新西兰风情

抑或是艺术的憧憬和理想无处宣泄,抑或如曹俊所言那时自己开始膨胀了。2002年,在妻子的陪伴下,处在事业上升期的曹俊毅然决然选择离开故乡,怀着对西方文化和艺术的期待,踌躇满志地来到了南半球的新西兰。

然而,当踏上异乡的土地时,曹俊却发现眼前的一切并没有自己想象中的那样“宛如梦境”。残酷的现实将他拖出白日之梦,生活的现实逼迫夫妻必须出去找工作。妻子找到了工作,自己却因为无人问津成为“待业”青年。曹俊说,那时,他彷徨在奥克兰的街头真不知何去何从……

在到达新西兰三个月之后,经受了生活中一个个打击的曹俊,在异国他乡第一次拿起画笔。随着笔尖在纸面上游弋,曹俊此刻终于发觉找到了自我,也找到了未来的方向。从那时起,他手中的画笔就再也没有停歇。