“纸儿子”在美生活艰辛 美媒体人吁关心华裔心理

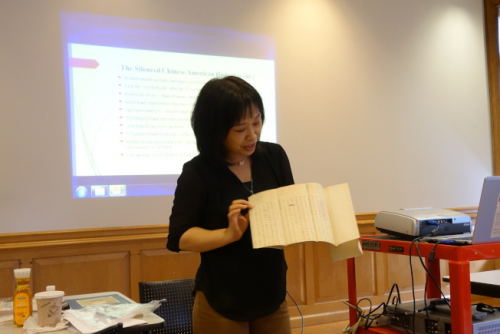

中国侨网7月17日电 据美国《世界日报》报道,15年前一次采访,让媒体人张慧余有机会采访“纸儿子”(Paper Son,1906年旧金山大火后冒充别人子女身份移民赴美的华人),开始研究排华法案对在美华人心理影响。她15日在曼哈顿华埠且林士果图书馆讲述多年来研究,希望让华裔心理问题获得更广泛的关注。

张慧余曾在新闻电视业和报业工作数年,并专注于纪录片拍摄。15年前一次采访过程中,她与“纸儿子:一个男人的故事”(Paper Son: One Mans Story)作者Tung Pok Chin的女儿交谈,“那时的我在中文媒体工作,每天都在为华裔社区和外面的世界搭建桥梁,然而我甚至都无法确认自己身份为何。”Tung Pok Chin是第一个记录“纸儿子”历史的人,张慧余对这段历史产生浓厚兴趣,开始到发源地旧金山寻找更多的“纸儿子”。在加州Pacifica Graduate Institute攻读博士时,更选择将该议题作为毕业论文选题。

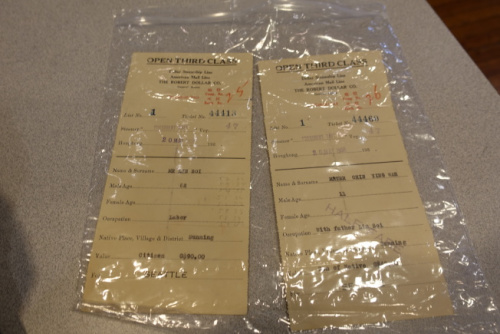

1906年旧金山地震带来大火,烧掉市政厅大部分档案及人口出生纪录,给生活在排华法案阴影下的华人带来生机,他们纷纷趁此机会声称出生资料被毁,获得一纸新身份,并在登记时说自己在中国有儿女,将这些新得到的身份卖给中国乡亲,当时正值中国混乱贫穷时期,很多人花钱买假身份移民美国,成为“纸儿子”。然而很多“纸儿子”在美生活艰辛,上学或工作时使用假身份姓名,只有平时和朋友在一起才能用本名,过上“分裂”的双重身份生活。

另外,1910年起美国移民局开始用旧金山的天使岛拘留所(Angel Island Immigration Station)来甄别入境者的身份,华裔新移民都需要通过审问才能进入美国。为了应对移民局审查真假“纸儿子”的各种问题,华裔社区还特别准备指导手册(coaching book),用来帮助买假身份证明的人应对。

华人移民也开始逐渐意识到,无论再努力改变、使自己更像美国人,都无法真正融入,时时刻刻面临遣返。张慧余说,这可谓“你的生母不够强大,而养母却又在不断拒绝你”的真实写照。

她呼吁,不管是早期移民还是新移民,对排华时期历史的了解都是不可或缺,了解整个历史框架,才能理解华裔移民独特心理模式,包括身分形成、自我界定、自我表达、处理问题方法及能力等。