江门华侨中学打好“侨”牌 建设侨乡特色学校

江门,山环水绕,蕉雨荔风,文化氤氲,英才辈出;江门学派,弘扬儒风;华侨文化,源远流长。江门市华侨中学立学于此,已有近六十载春秋,其浸润绵绵水韵、涤荡博纳气华、沐浴华侨文化,具有养侨通天下之品格。

学校之名,成于文化;学校之特,兴于品牌。江门市华侨中学,根植侨乡沃土,承传教书育人文明薪火,高瞻远瞩放眼未来,以华侨文化铸就特色风骨,彰显独特的文化魅力,释放不息的教育热情。

江门市华侨中学创办于1958年,在半个世纪多的风雨历程中,虽几经迁址和易名,但在上级领导、海内外乡亲的大力支持和关爱下,在历届校领导班子的努力下,学校逐渐形成了“一切为了侨乡子弟,为了侨乡子弟的一切”的办学理念、“爱国、勤奋、务实、创新”的校风、“乐教、善教、因材施教”的教风和“乐学、巧学、自主求学”的学风,为侨乡培养出了一大批优秀人才和社会栋梁。

学校先后获得“广东省书香校园”、“广东省巾帼文明示范岗”、“广东省特级档案管理单位”、“江门市法治校园”等近百项省市级荣誉称号。近几年来,学校抓住“创现”、“创均”的契机,全体师生与时俱进,团结拼搏,以“办侨乡一流、海内外知名的华侨中学”为办学目标,结合自身实际,实施“侨校+名校”发展战略,打好“侨”牌,走“侨文化育人+质量提升+师生成功”的特色办学之路。

据介绍,2012年,江门市华侨中学申报的文化类(华侨文化)特色项目被区教育局批准成立;2013年开始,围绕蓬江区“本立道生,止于至善”的教育核心文化理念,结合侨乡侨校地域性、乡土化的教育资源,华侨中学积极开展省级德育课题《基于侨乡与侨校实际的德育特色、品牌及模式的创建与研究》,逐渐形成兼具“侨乡”和“侨校”特色的学校德育文化。同时,努力打造与此相适应的领导文化、教师文化、制度文化、行为文化、环境文化和课程文化,加强与办学理念相融共生的文化环境建设,让具有强大生命力的学校文化成为学校发展的软实力,促进学校可持续发展。

文/陈敏锐 图/学校提供(除署名外)

以“侨文化”为统领,建设侨乡特色学校

江门是全国著名侨乡,侨乡文化独具魅力,有“中国第一侨乡”的美誉。祖籍江门的华侨、华人和港澳台同胞近400万人,分布在全世界五大洲107个国家和地区。近一个多世纪以来,五邑华侨为祖国的革命和建设事业,为推动世界文明进步做出了不可磨灭的贡献。作为江门市区内唯一一所“侨”字中学,学校的发展历史“侨”味浓,特色学校建设具备深厚的社会基础和广阔的社会背景。

1957年4月,在江门市召开的第二次归国华侨联谊会会员大会上,归侨黄宁章等人积极倡议筹办华侨小学,解决侨属子弟上学读书问题。同年,以原泰宁里小学为基础,扩建为江门市华侨小学。随后,为方便华侨子女就校升学,归侨邓龙等人又倡议兴办华侨中学,并筹得华侨、侨眷捐款10046元。经市政府批准,于1958年秋在华侨小学原址(现中山小学校址)增办华侨中学(独立办成一所民办初级中学),并正式定名为“江门市华侨中学”。

改革开放以来,海外华人华侨和港澳同胞对江门市华侨中学的建设和发展,给予了热情的关注和大力的支持。1984年4月6日,由叶汉先生等筹资兴建的6层教学大楼、面积3400多平方米的“叶纪南楼”正式落成;1995年,新加坡华侨谢文启先生捐赠“谢维茂电脑室”,并设立“谢文启奖教、助教、奖学、助学基金”;2007年9月28日,旅港乡亲谭文辉、谭文基先生捐助8万多元人民币,用于建设华侨中学图书馆和发放贫困学生助学金。

“江门市华侨中学半个多世纪的办学历史就是一部五邑华人华侨和港澳同胞爱国爱乡、捐资办学的浓缩史。华人华侨慷慨捐赠,热心教育,为学校的发展奠定了坚实的物质基础;他们的义举背后所隐藏的自强不息、努力拼搏、爱国爱乡、奉献社会的精神,更是学校教育中取之不尽的精神财富。”江门市华侨中学相关负责人说。

校园是学生学习生活的地方,校园的环境对学生的思想感情培养有着润物细无声的作用,因此,华侨中学着力打造“侨”色盎然的校园文化和校园环境,让学生处处感受到华侨华人的爱国情怀和自强不息的向上精神。

近年来,江门市华侨中学根植侨乡文化和华人华侨文化,统领特色学校建设。“我校以侨乡文化和华侨文化为根基,挖掘侨乡文化和华侨文化的精神实质,以此优化、美化校园文化环境,开展丰富多彩、积极向上的校园文化活动,统领学校校园文化建设。”该负责人介绍。

近代以来,大批引领中国进步的革命家、思想家、教育家、科学家、企业家、艺术家出在广东,出在侨乡,还有一大批人漂洋过海,在海外取得了骄人的成绩。他们关心祖国,为祖国的发展做出了积极的贡献。江门市华侨中学进一步提炼侨乡文化和华侨文化的先进内涵与精神实质(爱国求实、自强不息、开放包容),研究侨乡文化和华侨文化在中学教育中的独特作用,对学校原有的办学理念、校训、校风、教风、学风等重新审视,构建华侨中学独有的精神文化系统。

据介绍,江门市华侨中学以“侨”资开发校本课程,聘请广东、江门华侨华人历史文化研究专家为顾问,广泛搜集华侨华人历史文化资料,开发地方课程和校本课程,编写了校本教材《魅力江门 爱我侨乡》,“江门华侨华人优秀品德专题教育”成为每年新生入学教育的必修内容。深化侨资育人效果,同时积极开展书香校园的建设,启动“读书工程”,开展“国学诵读活动”及“中学生名著阅读活动”,学校也因此于2012年被评为“广东省书香校园”。

此外,江门市华侨中学积极收集成功华人华侨和成功校友资料,利用各种场室,宣传侨乡文化和华侨文化,如通过设立校史室,建设文化墙,成立充满侨校特色的社团和兴趣小组,同时将美术特色项目和体育特色项目教育融入学校教育的全过程,让学生耳濡目染,培养学生爱国爱乡爱校、自强不息的精神,建设充满侨校特色的校园环境。

突出“侨”特色,内抓教学改革,外促交流合作

作为一所按地段就近入学、完全没有生源优势的普通中学,要想使学校获得强大的生命力,就必须立足于本校实际,最大限度地关注学生的问题,激发他们的潜能,求得超越式发展,因此,在教学上,首要的任务是激发学生的学习潜能,提高学生的学习兴趣与学习能力,使学生好学、勤学、巧学、自主求学,进而提高学生学业成绩,增强学生的学习成功感与自信心。

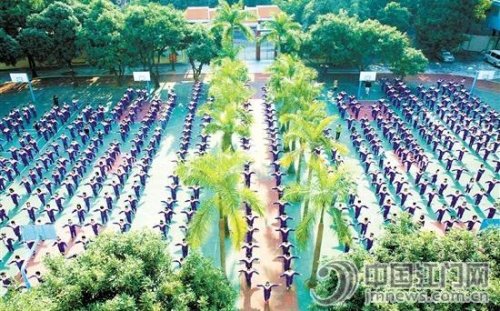

为了调动学生的学习积极性,江门市华侨中学大力开展教学改革,固本强基,严抓细管,向课堂40分钟要质量。开展打造高效课堂实验,在各个学科推行使用“导学案”。以示范课、研讨课等形式,以赛课、“同课异构”等教学研讨活动,推进课堂教学改革,实现教与学方式转变,形成富有活力的生本高效课堂,提升教师素质。同时,积极渗透华侨华人自强不息、爱国奉献、开放包容的“华侨精神”教育,实现知识与技能、过程与方法、情感态度和价值观三维目标的有效统一,打造了高效课堂。

作为江门市区唯一的一所侨校,江门市华侨中学本着开放包容的华侨精神,重视对内对外的交流与合作,如与周边学校,特别是周边侨校的校际互动交流。

笔者了解到,江门市华侨中学有计划地组织与“珠中江”等周边名校之间的互动交流。在教育行政管理模式、先进理念践行、教育教学研究、教师校本研修、课程教学改革、德育工作机制、教学资源共享、教育信息互通、学生自主管理等方面,开展了一系列卓有成效的交流活动,用实际行动深入推动了学校的发展。

此外,学校充分发挥侨校的优势,加强了与海外学校的交流合作。2011年,澳大利亚昆士兰教育部国际处来到江门市华侨中学参观考察;2012年,江门市华侨中学与印度尼西亚泗水市小太阳三语国民学校签订友好交流意向书,加强两校师生之间的友谊与合作;2013年11月7日,江门市华侨中学校董会董事长、印尼广肇总会副主席胡建章先生和华侨中学友好合约学校——印尼万隆劲松三语学校的校董、印尼万隆劲松基金会主席梁顺朝先生,到江门市华侨中学进行教育教学改革和学校管理经验交流;2013年11月13日,印尼苏南巨港中学校友团莅临江门市华侨中学参观交流。江门市华侨中学通过多种渠道与海外学校加强交流沟通,开阔了师生的视野,吸收了海外学校先进的管理经验,对更新学校办学理念、创新管理方法起到了很好的借鉴作用。同时,也发挥了“窗口式”侨校的桥梁作用,为传承中华文化作出了贡献。

2015年起,江门市华侨中学更是每年挑选40名优秀的初一学生到香港进行学习与交流,用4天时间进行军校式的训练,在感受不同文化的同时,锻炼学生的自理能力、动手能力以及处事能力。“学校挑选我们到香港进行学习交流,是对我们综合素质的肯定。训练营不断带领我们参加一些开发潜力的游戏项目,同时带我们参观制糖厂、科技馆等地方,拓展我们的见识。”现就读于初二(1)班的伍伊晴去年参加了该学习交流活动,谈起这次特殊的体验,她感受颇多,“我们每天都能学到很多课本之外的知识,不断加大自己的知识储备,拓展眼界。通过这次训练,我体会到更多的酸甜苦辣,变得更独立了,和同学们的关系也更加融洽了,同时综合素质也提高了不少。希望今后还能有机会去参加类似的活动。”

校馆共建 资源整合 推动“侨教育”

“博物馆是人类记忆与传承、创新与发展的重要阵地。馆校共建,让双方资源整合共赢,可以充分发挥博物馆教育工作的优势,让馆校互动更加密切,老师和学生能更加深入和广泛地利用博物馆资源,为学校实施课程改革、编写校本教材提供宝贵的资讯,为学校开展校外探究性学习、博物馆志愿服务、提升综合素质搭建良好平台。”江门市华侨中学相关负责人表示。

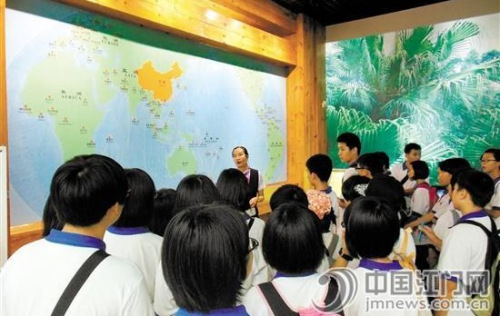

为加强江门市华侨中学学生的爱国主义教育和华侨历史传统文化教育,弘扬开放包容的华侨精神,充分发挥江门市博物馆作为广东省爱国主义教育基地的作用和社教功能,结合江门市华侨中学正在探索的“基于侨乡与侨校实际的德育特色、品牌及模式创建与研究”工作,开展具有“中国侨都”品牌特色的德育教育活动,学校与江门市博物馆共建“华侨文化教育实践基地”。

“华侨文化教育实践基地”挂牌,是江门市华侨中学的一件大事,是加快特色学校建设、打造学校品牌的重大举措。“今后,我校将加强与江门市博物馆的联系,进一步拓展学生学习侨史知识、感受侨乡文化的渠道,提升学生爱国爱乡的人文素养。”该校相关负责人介绍,学校将开展“寻根溯源共建华侨文化教育实践基地”的系列活动,实现“馆校合作”志愿教育实践服务多元化;坚持优势互补、通力合作、共建共益,更好地夯实“侨校”特色的学校德育品牌,为学生的可持续发展和终身幸福奠基,同时也为擦亮我市“中国侨都”城市名片,打造“侨都”品牌,做出应有的贡献。

江门市博物馆是国家二级综合性博物馆,以保护、研究、展示、教育和传播地方史及华侨史为使命。固定陈列有《陈白沙生平事迹陈列展》、《根在五邑》等,每年不定期推出国内各类主题的展览,是青少年感知历史、认识现在、探索未来、陶冶情操的重要场所,是教师和学生进行课外活动和社会教育的生动课堂。

据介绍,江门市博物馆会率先向江门市华侨中学提供该馆展览、讲座等信息;不定期免费送展览到该校展出,为该校教师免费提供展览专场导赏,为该校学生提供场馆志愿者服务实践机会,培训该校学生志愿者承担引导、讲解、协助教育活动等工作。同时,江门市博物馆每年还会安排该校学生分批次参观博物馆,学习地方史及五邑侨史知识。

值得注意的是,江门市华侨中学和江门市博物馆每年都会选取初一学生进行讲解员培训,帮助学生了解地方史、五邑侨史知识以及各类逃生急救、礼仪知识等,学生通过学习后,到江门市博物馆进行志愿服务讲解。

“我们一年至少进行36个小时的志愿服务讲解,主要选择周末或者寒暑假进行。通过培训和讲解,我发现自己的表达能力和心理素质都得到了很大的提升,同时对侨乡文化更加了解了,对历史人物也更加好奇。”初三(2)班的黄炜圻说,“很感谢学校这种特色文化的建设,让我了解了很多课本里学不到的知识。”

“潮平两岸阔,风正一帆悬。”根植侨乡文化和华侨文化的江门市华侨中学,将秉承学校优良传统,以崭新的姿态和务实、开拓进取的精神,正朝着更美好的未来一路高歌前行。我们有理由相信,奋进中的江门市华侨中学一定会以其得天独厚的“侨文化”而扬帆远航……