历久弥新的江门新会景堂图书馆(组图)

新会景堂图书馆,静静地矗立在新会区仁寿路步行街一排排商铺中,仿佛在向人们诉说着当年的一段段历史。

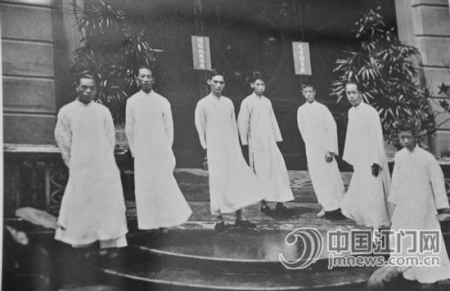

冯平山(1860—1931年)出生于新会,16岁赴暹罗(泰国的古称)谋生,艰苦创业,事业有成,不忘回报社会。1922年,63岁的冯平山在新会购买了仁寿坊谭姓大屋,拆除后兴建图书馆。由1925年开馆至1938年间,新会景堂图书馆在冯氏家族设立的冯氏教育基金会的管理下不断发展壮大。到抗日战争前,已发展成为规制完备的公共图书馆,藏书丰富,长期开放服务,借阅量多,与当时内地及香港的图书馆交流频繁。

截至1938年底,景堂图书馆全馆藏书65945册,部分图书甚为珍贵。抗日战争爆发,新会沦陷,冯平山哲嗣冯秉华、冯秉芬安排当时的职员把一部分图书疏散到乡村,一部分图书运港保存。新会沦陷后,景堂图书馆疏散到罗坑和凌冲分馆开放,继续服务。1939年3月,罗坑分馆因管理员离去而停办,合并到凌冲。时任馆长李仪可坚守景堂图书馆凌冲分馆,开放借阅服务,办展览,宣传抗日,并于1941年增设天亭分馆,直至1949年景堂图书馆复办。

1925年,景堂图书馆建成时,馆舍面积1250平方米。1986年,冯平山哲嗣冯秉芬、冯秉芹捐资扩建了景堂图书馆新楼,面积4030平方米。加上2012年霍宗杰捐资兴建的霍宗杰阅览室,图书馆总面积达到6510平方米。该图书馆先后被评为全国文明图书馆、广东省文明图书馆、县市文明图书馆;多次被评定为国家一级图书馆。

目前,景堂图书馆各种厅室设置比较完善,除了4个阅览室、5个书库外,还有各类展览厅、报告厅、少儿室、视听室等,相关的阅读和文化设备也非常齐全,馆藏各种图书40多万册。近百年来,景堂图书馆不断壮大,影响着一代又一代的新会人,仿佛一个隐藏在闹市中的世外桃源。

文字:张奕维

图片由新会景堂图书馆提供(署名除外)