历时4年海南摸清文物“家底” 文昌“宝贝”多

海南日报海口5月2日讯 (记者尤梦瑜 实习生林敏 通讯员王浩)4年投入资金1300万元,投入多方人力1400余人,确认海南省可移动文物10万余件……近日,随着第一次全省可移动文物普查总结电视电话会议的召开,海南省第一次全国可移动文物普查工作正式收尾,海南省可移动文物“家底”首次清晰展现。

海南黄花梨、南海海域沉船海捞瓷、琼崖革命文物……这10万余件可移动文物,生动地展现着海南独特的地域、文化特色等。在此次普查过程中,新认定的文物主要集中在琼崖革命,农垦、华侨生活生产实物,以及反映海南省历史沿革、行政建制等三方面。

“这三个方面的历史记忆在海南省有着广泛的社会基础,分散地留存在海南省广大国有单位之中,通过这次普查,我们把这些散落的记忆找到,将更好地保护起来。”省文物局局长苏启雅说。

“第一次全国可移动文物普查是我国在文化遗产领域的一次重大的国情、国力调查。同此前开展的三次文物普查不同,这一次的普查调查对象为可移动文物,调查范围扩展至全国所有国有单位。”苏启雅介绍,借本次普查工作契机,海南省全面开展了文物定级工作,包括海南农垦博物馆、粤海铁路有限责任公司、海南矿业股份有限公司等新认定的、非文物系统内单位也参与了定级工作,这对海南省扩大文物保护范围、具有针对性地开展文物保护修复工作起到了积极作用。

值得一提的是,“海南省文化遗产信息管理系统”也在此次普查期间建立起来。该系统整合了本次可移动文物普查、第三次全国文物普查的文物数据,并对文物定级工作的办理流程进行了信息化构筑,便于对全省文物数据进行动态化、标准化管理,为海南省文博工作决策提供依据。

自建省办经济特区以来,海南的文物保护工作稳步前进,取得成效。然而,由于文物工作整体基础较弱等原因,文保工作仍面临着诸多考验。以此次普查结果为例,普查员在普查过程中就发现一些文物的保管条件仍不够理想。

除了一些硬件上的不足,由于专业人才、技术等资源的匮乏导致的文物修复工作难以全面展开,也成为海南省文保工作目前面临的重大挑战之一。据悉,海南省的珍贵文物藏品中,近三分之一亟待开展修复工作。但是,由于海南省几家大型文物收藏单位尚未取得珍贵文物的修复资质,导致目前这些珍贵文物仍不能得到修复。

近日,省政府正式出台《海南省人民政府关于进一步加强文物工作的实施意见》,为国际旅游岛的文物工作进一步指明方向。“下一步,我们计划扩大文物保护范围,加大对系统外文物收藏单位的扶持力度;加大文物保护经费的投入,引进培养专业文物修复人员,争取尽快取得珍贵文物修复资质的赋权。同时,与省外具备修复资质的机构合作,分批次开展海南省珍贵文物修复工作。”苏启雅表示。

【新认定文物】

1、1955年爱国华侨雷贤钟先生运送胶种的木箱

这只木箱是爱国华侨雷贤钟先生的遗物,反映二十世纪初新中国反橡胶封锁的历史。中华人民共和国成立之初,美英帝国主义已对我国实行封锁,为争取橡胶自给,雷贤钟先生用此木箱装载,冒着生命危险护送优良橡胶品系的种芽回国,成为新中国扩大种植橡胶树的优良种源。

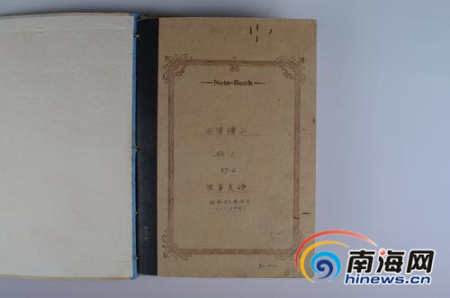

2、抗日战争时期日军掠夺海南矿产资源档案和图纸

日军掠夺海南矿产资源期间遗留下来的矿山勘查、开采资料和水电力设施的设计图纸,是日本帝国主义侵占、掠夺海南的铁证。

3、民国时期保亭县政府印

方形铜印,据其铭文推断,它是由当时的民国政府国家印铸局统一铸造的篆文官印,有统一的形制和统一的编号,下发到各级官办机构使用。此类保存完好的民国时期县印在海南省属首次发现。