万宁市建设人工湿地 让侨乡水更清生活更美好

处理好农村生活污水

海南日报万城6月4日电 (记者洪宝光 通讯员卓琳植)5月30日,记者在万宁市采访时,在墟镇边上、乡村田野,看到成片开放的彩虹鸟,它们色彩鲜艳,姿态优美,宛如一只只小鸟在风中飞舞,令人赏心悦目。

乍一看,像个大花圃。可走近一瞧,才知道这是一个专门用来处理农村生活污水的人工湿地。

这,就是万宁市东澳镇镇墟人工湿地处理污水工程。这个湿地占地7亩,日处理生活污水能力1600吨,总投资160多万元。生活污水流经人工建造的湿地上,污水与污泥在沿一定方向流动的过程中,湿地内利用土壤、人工介质、植物、微生物的物理、化学、生物三重协同作用,对污水进行处理,达到排放标准。

万宁市东澳镇龙山村村民卓东雄说:“这可是真正的惠民工程。过去,村里的生活污水排入东澳沟渠后直排入海,污染了周边环境,沟渠恶臭不堪,那些水连牛都不敢喝。没想到这个工程竟然会发挥出大作用,硬是处理好了生活污水,不可思议。”

万宁市生态环境保护局局长蔡吉林说:“人工湿地处理费用低,仅为污水处理厂处理费用的1/5。相比之下,人工湿地占地少、建设周期短,无论是建设成本、管理成本及运行成本都要大大低于污水处理厂,而且处理效果好,其大量种植的花卉还可以生产鲜切花,产生经济效益。”

随着海南省农村生活水平的提高和乡村游的发展,农村的环境卫生问题越来越突出。一些村庄自然风景很好,但垃圾遍地、污水横流,严重制约了农村生活质量和进一步发展。

万宁通过探索实施镇(墟)人工湿地工程及农村环境综合整治项目,原本乌黒发臭的污水经人工湿地生态系统处理,变得清澈洁净了。污水流经人工湿地后变成了清流,人工湿地扮演着海南乡村的“生态污水处理厂”的角色。

建起人工湿地就是好

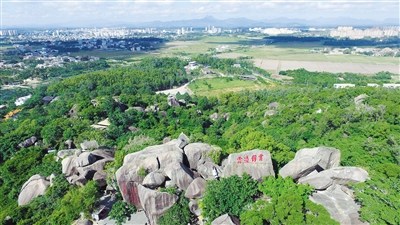

花田交错,白鹭起舞,色彩鲜艳、花姿优雅的彩虹鸟,成片地盛放在湿地里,摇曳在万宁的墟镇边、乡村里,这里貌似花园却非花园,这是记者近日在边肚村人工湿地见到的景象。

“想都不敢想,建起人工湿地后,发生了大变样,村庄变美了,我们也吃上了旅游饭。”边肚村支书黄业平说,文通村的改变是从治理污水开始的。看着是污水治理工作,实际上是转变村民思想。村民做梦都想不到,污水处理好后,有公司还到村里建起了民宿,办起了农家乐,不少村民都吃上了旅游饭。

一些大型的人工湿地,还成为村民休闲、散步、聚会的好去处。60岁的东澳村村民李阿婆斜躺在椰树下的吊床上,一边养神,一边摇头晃脑跟着收音机里的琼剧轻哼着。离她不远的人工湿地上,盛开着色彩鲜艳的彩虹鸟。

在李阿婆看来,人工湿地真是好,原本发臭发黑的洗澡水、洗衣服的水、粪便等生活污水,流经人工湿地后,竟然变成了清流,没有任何臭味。“家里洗脸、洗澡、洗衣服等的生活污水,都通过人工湿地的处理,流入了槟榔地。”

近年来,万宁市在省有关部门的支持下探索人工湿地治理农村污水问题,取得了较好的成效。行走在万宁乡村,听到最多的是,农村地区自从建起人工湿地后,村庄变美了。

未来覆盖全市各镇墟

近年来,为让农民和城镇居民喝上放心水,万宁市把镇墟生活污水人工湿地处理工程作为一项重要任务,并以此促进农村环境综合整治,走出了“财政投入,科研支持,以奖促治,长效管理”的路子。

去年,万宁投入1254.6万元,新建南桥镇墟、礼纪贡举村、礼纪老蔡村、山根大石岭村、大茂大园村、北大下三村等6个村镇人工湿地生活污水处理工程项目,每年可有效处理生活污水约40万吨。

一方面,万宁市整合支农、环保、新农村建设等方面投入,加大财政投入,推广建设农村人工湿地污水处理设施。另一方面,万宁市与科研院所密切合作,积极探索适合全市的农村人工湿地生活污水处理新工艺、新技术,结合处理效果,从一次性投入、运行成本、维护成本、管理难易等方面,对现有项目做出总体评价和科学规范,为这种技术大面积推广提供决策参考。

全市按照较低标准征收农村污水处理费,用于农村人工湿地污水处理系统建设和管理、维护;按照建设项目的污水收集输送管网规模、人工湿地面积和污水处理能力等指标,给予一定的财政补助,鼓励企业、社会力量参与人工湿地的建设,进行市场化管理;此外,利用人工湿地污水处理系统,种植观赏性植物、水生经济作物、药材,发展当地生态农业,实现了人工湿地环境效益和经济效益相结合。

“全市目前已建设30个人工湿地,今后还要加快建设力度。”万宁市委副书记、市长周高明说,目前,各乡镇已经普遍建成人工湿地,形成了规模化的农村生活污水处理能力。谈到未来时,周高明表示,下一步,万宁市将按照统一规划、分步实施的思路,不断加大投资力度,在“十三五”期间争取完成各个镇(墟)生活污水湿地处理工程建设,从而发挥良好的生态效益与社会效益,有力推进万宁生态市建设进程。