侨批中的民风民俗:华侨华人依然固守家乡生活习惯

(原题:侨批中的民风民俗)

侨批是近代华侨社会的一个缩影。

侨批文献记录着时代方方面面、点点滴滴的信息,繁杂而丰富,是那个时代海内外亲属之间经济交往、情感沟通不可或缺的邮传载体,同时也是通过民间渠道相互传播中外文化、信俗、乡俗的主要媒介。

在现存的民间侨批文献中,海内外乡亲以侨批形式记载、传播民间乡俗事项为内容的时有所见。通过对一封早期侨批的解读,展示海外华侨与家乡亲人在民风民俗方面的传播,重现清末海外华人的乡俗思想。

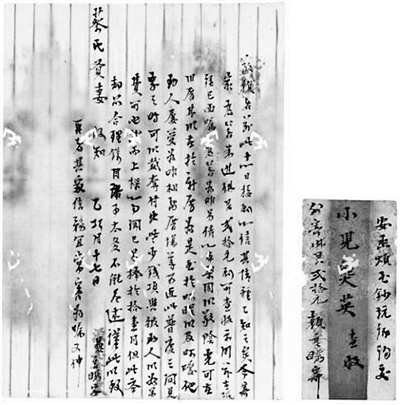

这是一封1885年8月由菲律宾马尼拉颜良瞒寄石狮钞坑妻子的侨批,批信原文如下:

敬复者,前十一日接到一信,其情种种知之矣。今寄家戅箸第进佛银贰拾元,到可查收示明。兹在垊经已面嘱戅箸为咱另倩一本梨园,以敬阴光,可在旧厝,弗以在于新厝为是。至于呵昭以及呵嗳他助人屡受为咱相帮厝场等事,近此普度之间,见字之时,可以裁夺付出些少钱项与彼助人以好另费可也。然而上樑一事,闻已另择于拾壹月,但此举却亦合理,余日诸事太多,不能尽述,谨此,以致

蔡氏贤妻收知。

再者,其家信务宜常寄为嘱。又伸。

乙巧月十七日(1885年8月26日)

愚 良瞒 字

批信简介(白话):1885年马尼拉夫良瞒给家乡妻蔡氏批信。今托戅箸(水客)带进佛银20元,请收到回复。因家乡盖新房,我在垊已面嘱戅箸为咱另雇请一场梨园戏,要在旧厝而不要在新厝演出。对于邻居呵昭、呵嗳等人经常帮助咱们的,要在普度期间,拿出一些钱项付给他们,以表示感谢。新厝上樑一事,已知另择于十一月,这样做合理。家信要常寄。

批信涉及民风民俗事宜,包括花钱请一场梨园戏,以敬阴光(公);普度;新厝上樑选择日期等。普度敬阴公、新厝上樑择日等,这类民间信俗在闽南城乡广为流行。

“普渡”是闽南地区最为传统的一种民俗文化现象,它是揉合农历七月十五曰道教中元节和佛教盂兰盆会而形成的民俗节日。一般是从农历七月初一开始至农历七月三十期间,每个村落都有特定属于自己的“普渡”日子,每个村子每年固定的时间进行“普渡”宴请。闽南规模最大的普渡,首推石狮的“龟湖大普”,即把龟湖的13个村落分属12个生肖(其中后安和仑后合属猴),12年各轮流普渡一次,互相宴请,民间有“闻名龟湖大普渡”之俗谚。该侨批收批地钞坑乡同属今石狮市地域,普度时雇请演梨园戏,请帮工等,也做得很热闹。

梨园戏是福建的传统戏曲之一。梨园戏发源于宋元时期的泉州,与浙江的南戏并称为“扮演南宋戏文唱念声腔”的“闽浙之音”,被誉为“古南戏活化石”。梨园戏广泛流播于福建泉州、漳州、厦门和广东潮汕及港澳台地区,还有东南亚各国闽南语系华侨聚居地。

从侨批可以看出,身在海外的华侨华人依然固守家乡民风民俗。在清末,许多华侨是第一代出洋的,他们从小在家乡长大,亲眼目睹家乡的民俗风情。闽南地区海外移民具有乡族性,成批乡民的移居,在海外也“群居”产生一个“小家乡”,他们在海外保留着与国内家乡一样的民风民俗习惯,年长的传承给年轻的,一代传承一代。

当然,在海内外亲属之间他们同样会通过自有的传导方式,包括侨批书信的渠道,保留与传承着家乡的各种风俗习惯、宗教信仰,其中也不泛封建迷信的色彩,必须辩证看待。(作者:谢佳宁 黄清海,原文刊载于《福建侨报》“侨批故事”栏目)