中国华侨历史博物馆展示中国人走向世界的历史(3)

为侨正名

讲述海外大作为

“观众用正常的速度,参观完基本展厅大概需要2个小时。”黄纪凯介绍,中国华侨历史博物馆总陈列面积达5000多平方米,现有4个基本展厅。

展陈大纲打破常规,采用编年体和专题体相结合的形式,以时间为脉络回顾华人移民的历史,又以专题的体例分别展陈华侨华人在海外的生活、在海外的贡献、与中国建设的关系以及中国侨务,从而纵横交错,为观众全面介绍华人移民海外的历史与发展。

在历史的轴线上,从古代的徐福东渡、萁氏东迁,到近代鸦片战争之后的劳工外流,再到改革开放之后的海外求学创业,华人移民海外经历了一段漫长而曲折的过程。而博物馆展柜中那一件件珍贵的藏品正是这段历史的直接见证者:四条屏的《番客谣》还在吟唱早期华人“少小离家作番客,今日还乡头已白”的辛酸,4米长的“口供纸”记录着华人早期移民遭受歧视的无奈,美国衣联会在纽约街头升起的美洲大陆的第一面五星红旗正在讲述海外游子与祖国共荣的爱国心……

远渡重洋,华人不仅在侨居国谋生计,更在努力融入当地社会的过程中,为当地的建设与发展作出重要的贡献,而这些故事却大多不为人所知,华人甚至还曾在一段时间内遭受过歧视或不公待遇。

为此,中国华侨历史博物馆首次利用一个展厅,专题呈现华人为海外各国做出的贡献与成就,为华侨“正名”,这也成为博物馆的一大亮点。

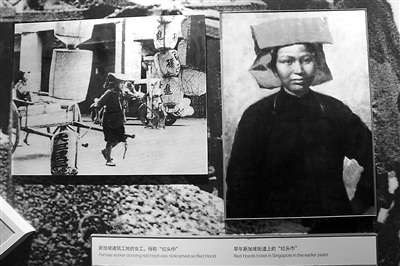

进入第三展厅“华侨华人在海外·贡献篇”不久,墙上悬挂着的一幅戴着红头巾的妇女画像就会吸引观众的目光。画中的妇女面容淳朴,坚毅的神情中流露着一丝疲惫,似乎刚刚忙完一天的劳作。

“如今,大家都觉得新加坡的城市很美丽,但很多人不知道,新加坡的美丽离不开这群‘红头巾’们。”黄纪凯说。

在新加坡建设初期,一群来自广东三水的妇女来到这里打工,奔波忙碌于各个建筑工地。和洋灰、挑砖块、搬木料……她们不怕苦累,辛劳工作,为新加坡这个年轻的国度打下了夯实的根基。很多妇女没有文化,还写不全自己的名字,然而她们头上戴着的红头巾已经深深印刻在新加坡人的记忆深处。

在中国华侨历史博物馆,还记录着很多这样鲜为人知的故事,许多如“红头巾”一样的华侨华人,曾经凭借他们的勤劳与智慧,为世界各地的建设与发展贡献自己的力量,影响甚至延续至今:开创新西兰乳制品加工业的是华人、在美国加利福尼亚州首先从事渔业的是华人、家喻户晓的“墨西哥包”最先也是出自华人的巧手……

“在不久的将来,我们希望能够邀请各国驻华使馆的工作人员、外国商界人士及游客也来博物馆看一看,在这里了解并感受华侨华人对住在国的贡献,也让华侨华人在世界各国得到更多的认同。”黄纪凯说。